摘要

当我们注意到自己有意识时,我们是通过特定的神经自我反思过程来做到这一点的。任何我们能够以第一人称方式想象的情绪都是我们正在反思的情绪。因此,很自然地认为唯一在道德上重要的情绪是那些被某人反思过的情绪。这就产生了一种高阶意识理论。这种观点是有问题的,因为不清楚为什么自我反思算法如此特殊,过于简单的自我反思是否重要,以及为什么被反思的操作本身不具有道德意义。我认为自我反思可以成为评估一个心智意识程度时的众多重要考虑因素之一,但排除所有未被某种足够复杂的反思算法注意到的认知处理过程似乎过于狭隘。

注意:在本文中,我使用"高阶理论"这个术语的方式非常不精确,用来指代那些普遍认为某种形式的反思对意识至关重要的观点。

目录

关于不精确语言的警告

需要将意识的不同版本的高阶理论区分开来,批评者应该注意说明正在攻击的是哪个版本的方法,或者提出仅仅基于所有这些方法的高阶特性的反对意见。(比较一下,如果想要对功利主义道德理论发起攻击,考虑到实际上有多种不同的理论打着这面旗号,就需要格外小心。)

我目前的文章并没有注意到这个警告。我不是高阶理论文献方面的专家,也没有试图挑战任何特定观点的精确主张。相反,我讨论的是反思对意识很重要这一普遍想法,这是心灵哲学和普通人讨论意识时的一个共同主题。我使用"高阶理论"只是作为这一般的、混乱的观点类别的一个方便标签。

我的回应同样不精确。我的目标不是挑战某个特定的高阶理论,而是试图使至少一些高阶理论所依赖的一些概念基础或假设变得有问题。

我感觉一些哲学文献假定了虚假的精确性。例如,哲学家们区分"高阶感知理论"和"高阶思维理论"。但我不确定感知和思维之间的区别是否切中要害。神经科学很可能会用更精确的术语取代这两个概念。一种看待这个问题的方式是考虑计算机:在计算机中,感知和思维有什么区别?归根结底,只有各种数据结构和算法,将某些类型的数据转换为其他类型的数据,创建可以以各种方式使用的各种高级表征。同样,我怀疑哲学对高阶理论的解释应该被神经生物学的更详细事实所取代,在那里,看似明显的区别将会失去其力量,我预测。

在我的文章中,我并不总是小心地区分反思和自我反思。也就是说,我没有区分普通意识过程中发生的单纯高阶思维和当你对自己说"嘿,我有意识!"时发生的那种自我反思思维。我有时将这些混为一谈,归为"某种形式的反思"这一一般类别。

追随神经元

为了解释政治中发生的事情,追踪资金流向捐助者是很有帮助的。同样,在解释我们的心理生活时,我们应该追踪神经元。当你注意到自己"我有意识"时,你的大脑中发生了什么使这个想法产生?大概你对意识和原始感受是什么有某种概念,这与代表你自己的神经元簇结合在一起,也许还结合了你当前处理的数据输入流。我只是在这里推测确切的实现细节,但细节并不重要。一定有一些特定的神经步骤实现了你认为自己有意识的想法,这些步骤解释了为什么你认为自己有意识。

"但是",你可能会抗议说,"那一系列神经步骤并不能解释为什么我的意识以一种特殊的方式被点亮。为什么那种自我意识的肯定不是在黑暗中发生的,就像机器人那样?"当然,这个想法也是由一系列神经步骤产生的,如果我们有高分辨率的测量设备,我们可以在你的大脑中追踪这些步骤。那种原始感觉除了神经活动还能是什么呢?如果它是其他任何东西,意识不是同样奇怪吗?

你无法在大脑之外思考;你对意识的任何困惑都是在看起来与你所经历的生动现象学如此不同的物理机制中实现的。

我现在有意识吗?

在禅与意识的艺术中,Susan Blackmore的第一个问题是"我现在有意识吗?"她的回答是"当然我有。是的,我现在有意识。"如果我们追随神经元,我们可以看到这个回答是Blackmore大脑中某种自我反思操作,当被激活时,总是产生"是"的答案。Blackmore 将此比作总是看到冰箱里的灯亮着:"你可能会一次又一次地打开门,尽可能快地打开,但你永远无法抓住它 - 每次你打开它,灯都是亮着的。" Kevin O'Regan 称之为"冰箱灯错觉"。

Michael Graziano的注意力图式理论提出了类似的观点:

如果你正在关注一个苹果,那么该状态的一个合理模型需要表征你自己、苹果以及将两者联系起来的复杂注意力过程。[...]

例如,当你看到蓝色时,你的大脑并不会产生蓝色的主观体验。相反,它充当一个计算设备。它计算出一个描述,然后将蓝色的体验归因于自身。[...]大脑坚持它有主观体验,因为当它访问其内部数据时,它发现了那些信息。

上述观点可能被认为是意识的叙事-解释理论。最著名的这种理论是Daniel Dennett的多重草稿模型,其中意识是根据需要从大脑活动的片段构建的。就像对分布式且不断变化的数据库执行查询一样,我们计算并组合当前注意对象所需的信息。各种"探测"(例如,口头问题、行动选择)可能会固定我们心智内容的某个快照,但快照是即时构建的,不需要在彼此之间完全一致。a

刚才我有意识吗?

Blackmore的第二个问题是:"刚才我意识到了什么?"我稍微修改一下:"刚才我有意识吗?"即使我们同意有一种特定类型的自我反思过程对应于积极思考我们的意识,似乎也存在一种我们在执行日常任务时携带的隐含意识。99.9%的时间里,我们并没有积极地反思我们的意识,然而我们似乎仍然感受到一种隐含的"感觉是什么样的"。

...至少,这是我们在内省时的想法。现在我们唯一能判断的方法是检查记忆,当我们检查记忆时,我们重建了一个我们在回忆的那一刻是自我意识的心理图像。但这可能只是一种Graziano式的操作,我们的大脑现在声称它们过去是有意识的,因为它们可以访问过去的数据。过去没有全局广播的数据没有留在记忆中,所以我们声称我们没有意识到未广播的数据,这与全局工作空间理论的观察一致;但即使对于确实全局广播的数据,这种回顾性记忆可能是我们第一次积极询问我们是否意识到它们。此外,即使我们对某些虚构事件有错误的记忆,我们也可以在心里清楚地看到我们在事件发生时是有意识的。因此,回忆过去有意识的经历并非万无一失。

这种类型的推理可能是Eliezer Yudkowsky的评论的动机:

也许人类只有在思考我们是否有意识的时候才有意识,所以我们每次检查时都观察到我们有意识,但在其他所有时候,我们的经历都没有伦理价值。

(当然,也有可能一些基线的自我反思操作实际上一直在以某种隐含的、非语言的、不分散注意力的方式运行。)

我认为Yudkowsky的提议很有趣,在我看来,它似乎是本文所提出的道德立场的主要可行竞争者。如果有人坚持认为"以某种非常复杂/特定的方式思考(口头或非口头)自己有意识"对意识至关重要,那么即使是人类也可能在大部分时间里都是"无意识"的,而且不清楚非人类动物在多大程度上会有意识,这取决于"告诉自己(可能是非语言的)自己有意识"所涉及的复杂程度。另一方面,如果我们认为人类的体验在"心流"状态下仍然重要,在这种状态下我们失去了对自己心智的跟踪,仅仅是在接收世界而没有注意到这一事实,那么本文中的论点似乎适用。

高阶理论

上面讨论的叙事-解释理论将意识视为一种构建,在这种构建中,我们的显式思维机制对我们的心理事件进行解释。这种叙述是一种自我反思的形式。然而,自我反思的方式与传统的意识高阶理论有所不同,后者提出意识在于对低级大脑处理的反思,而不是产生"我现在有意识"这样想法的自我反思。尽管如此,反思作为关键组成部分的一般想法似乎在这些方法之间是共享的,在本文的其余部分,我松散地将"高阶理论"称为意识的观点,根据这些观点,某种形式的反思是意识所必需的。

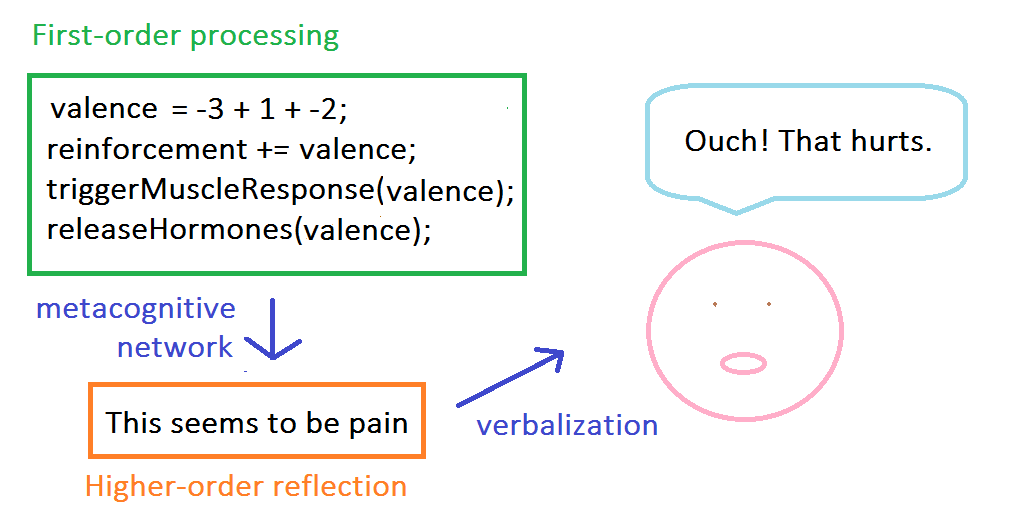

下图说明了高阶理论的一般思想:

Gennaro (2005)解释了他的高阶思维(HOT)理论(第9页):

非常符合康德的精神,这个想法是我们首先通过感官被动地接收信息。这发生在康德(1781/1965)所称的我们的"感性官能"中。其中一些信息会上升到无意识心理状态的水平,当然,这些状态也可以以各种方式引起我们的行为。但这些心理状态只有在"理解官能"通过应用概念对它们进行操作时才会变得有意识。我认为我们应该将这种概念应用理解为针对传入信息的HOT。因此,我有意识地将棕色的树体验为一棕色的树,部分原因是我将"棕色"和"树"的概念(在我的HOT中)应用于通过我的视觉感知装置传入的信息。更具体地说,我有一个HOT,比如"我现在看到一棕色的树。"

与其说HOT是针对感知数据的,我更愿意说HOT是由感知数据以各种复杂方式处理而产生的,但这只是对如何使用词语的不同偏好。

高阶理论的问题

过于简化的自我反思实例似乎不那么重要

我们不知道我们告诉自己我们有意识的自我反思操作到底是什么,但假设我们在人类大脑中有一个算法。假设我们然后一步一步地去掉对自我反思不必要的大脑功能部分,就像从积木塔中移除积木一样。结果还会有意识吗?假设我们通过将一些复杂的步骤压缩成稍微简单一点的步骤来简化自我反思算法本身。那个大脑还有意识吗?随着我们继续剥离细节,意识是否会在某个点消失?在极度简单的极限情况下,当这个Python代理打印出"看到红色感觉像什么?"这个字符串,然后打印出由一个简单但仍然自我反思的函数计算出的布尔答案时,它是否有意识?

我认为这里最合理的回应是认为意识是有程度的,取决于自我反思操作的复杂性和被反思的心智的复杂性。

人类大脑中的"有意识"反思涉及将思想广播到整个大脑,以便其他大脑组件可以访问信息。只要这个广播过程涉及许多大脑组件,就不可能有一个丰富复杂的自我反思广播而没有同样丰富复杂的接收广播的过程。

同时,一个复杂的自我反思算法在一个其他方面空空如也的大脑上运行,只有足够的虚假输入来使自我反思工作,似乎并不像实际的大脑那样具有合法的意识。这种关于空输入的高阶反思的想法被称为"无目标高阶表征问题"(Carruthers 2016)。Carruthers (2016):"似乎对红色感知的高阶体验,或者对红色感知的高阶思维,可能在没有任何这种感知发生的情况下存在。"

Carruthers (2016)继续描述了Ned Block的一个论点:

如果一个高阶信念应该具有它所关于的心理状态的所有因果力,那将是非常值得注意的(事实上,是神秘的)。特别是,没有理由期望一个关于自己处于痛苦中的高阶信念应该具有痛苦本身的负面价值和高唤醒特性。但后者无疑是有意识痛苦的关键组成部分。如果是这样,那么在没有一阶痛苦的情况下,一个关于自己感到痛苦的高阶信念将不足以产生有意识的痛苦感。

我同意这个基本观点,但与其讨论一个大脑状态是否"真的是"有意识的痛苦,我会说"有意识的痛苦"是一个分级的、模糊的概念,涵盖了许多潜在的神经细节,其中一些部分可能在其他部分缺失的情况下存在。

最后,请注意,这个关于如何处理过于简化的意识实例的问题也适用于一阶理论,比如全局工作空间理论。所以这不是高阶理论家面临的独特挑战。

什么算作自我反思?

考虑这个"高阶反思"对"无意识"处理的例子:在fMRI中看到你的大脑亮起来。神经元内部发送信号与fMRI图像向你的视网膜发送光子之间没有根本区别。两者都只是各种形式的信息传输。如果没有根本区别,这是否意味着那些否认,比如说,鱼有意识的人应该相信当神经科学家足够详细地检查鱼的实时大脑功能时,鱼(或者更确切地说,鱼+观察者系统)就变得有意识了?或者实验者对鱼大脑的这些高阶思维根据高阶理论不是正确类型的思维,无法产生意识?

和以前一样,高阶理论家可以通过采用自我反思的滑动尺度方法来回答这些问题,在这种方法中,什么算作高阶思维根据上下文有程度之分。由此产生的高阶理论仍然是可行的,但我们可能会质疑坚持自我反思的必要性是否过于教条。根据如何定义自我反思,它的琐碎实例一直在发生。在任何物理过程中,如果事件A影响事件B,我们可以称事件B为关于事件A的"高阶思维"。

Gennaro (2005)承认(第10页):"当然,即使是无意识的心理状态也涉及某种形式的概念化或分类,因为它们具有意向内容。"但是,Gennaro (2005)认为,一阶理论无法解释有意识和无意识心理状态之间的区别(第10页)。他说,这种区别必须来自高阶思维过程中使用的概念(第10页)。

我认为如果你根据人类大脑在信息以非常特定方式聚合时部署的非常特定类型的概念来定义"感觉像什么"的体验,那么你可以论证其他信息处理系统,比如你的肠道或树木中的系统,是没有意识的。但这只是定义的琐碎问题,真正的问题是为什么你要单独挑出那些特定类型的高阶思维而不是其他类型。是因为那些是与口头报告最相关的思维吗?有没有不那么武断的方法来选择"算数"的高阶思维与不算数的高阶思维?

Carruthers (2016)坚持认为不是任何高阶表征都涉及现象意识:

例如,一个信念可以产生一个高阶信念,而不会因此成为现象意识。现象意识的独特之处在于,相关的状态应该是感知的或准感知的(例如,视觉图像和视觉感知)。此外,大多数认知/表征理论家会坚持认为,这些状态必须具有某种类型的模拟(精细)或非概念性的意向内容。根据这种方法,使感知状态、心理图像、身体感觉和情感感受具有现象意识的是,它们是具有模拟或非概念性内容的有意识状态。

我不认同"信念"、"视觉感知"、"情感感受"等可以在神经生物学层面上如此清晰地分开的想法。(我猜我们直观地感觉到,例如,视觉场景的感质与推导出新信念的体验之间是不同的,而且这两种情况之间感觉不同可能有原因......)此外,"精细"属性是一个连续体,这表明没有清晰的区分内容"足够精细"与否的状态。

我同意Van Gulick (2006)对高阶理论的"额外条件问题"(第13-14页):

高阶理论需要包括进一步的条件来排除对高阶分析充分性的明显反例(例如,元意向状态与其低阶对象同时发生,并且是非推理得出的)。但这些条件使人质疑该理论仅仅用元意向内容来解释意识的基本思想。这些额外条件可能需要用来正确地分类案例,但不清楚它们为什么应该重要[...]。

由于我不认为意识是一个"真实的、客观的事物",我猜有人可以合理地说"我选择这些高阶理论的额外条件是因为我想这样做(由于各种特定的神经生物学和文化原因导致我想这样做)"。另一个回应可能是接受放弃额外条件的反直觉含义,并得出结论,例如,对时间上远离的一阶状态的高阶思维仍然算作有意识。

Rolls (2008)中的额外条件

我认为无动机的"额外条件"的一个例子可以在Rolls (2008)的高阶理论中找到。其中一个条件是(第147页):

对自己的句法思维有句法思维的系统(高阶句法思维或HOSTs)必须将其符号植根于现实世界中,才能感觉到有高阶思维。这个澄清的意图是排除诸如运行程序的计算机这样的系统,即使有某种控制或甚至监督程序检查第一个程序的运行。我们想说,在这种情况下,只有当一阶程序在世界上象征性地执行操作并接收有关这些操作结果的输入,并且高阶系统理解一阶系统试图在世界上做什么时,运行高级控制程序才会感觉像什么。

为什么符号必须植根于大量细节中?第148页:

这是必要的,因为符号系统中的推理必须是关于刺激、事件和状态,以及记忆中的刺激、事件和状态的,为了推理正确,所有可能影响推理的信息都必须在符号系统中表示,包括例如触摸有多轻或多重等。

当然,详细的符号植根对于高阶推理的正确性很重要,但为什么它对高阶推理感觉像什么是必要的?这个条件给我的印象是一种黑客方式,用来排除某些"太简单"的计算机程序被认为是有意识的。

自我反思有程度之分

Yudkowsky, 解释他的高阶直觉:

更详细地说明,尽管仍然使用天真和错误的语言因为缺乏更好的东西:我的模型说,一头满意地哼哼的猪并不是在经历简化的愉悦感质,它缺乏大部分使得有人能够体验到那种愉悦的反思性开销。直观地说,你不会期望一个简单的神经网络在其权重被调整时感到痛苦,因为你不会想象网络内部有人能感受到更新为痛苦。我的模型说,认知反思性,一个大的前额皮质等,可能对创造你隐含想象存在的内部倾听者至关重要,这个倾听者可以"观察"猪的愉悦或痛苦,但你隐含想象不存在来"观察"神经网络的权重调整。

同样, Dennett (1995)说:

有用地防止我们在睡眠时让四肢处于尴尬、损害关节的位置的"疼痛"是否需要一个"主体"(McGinn, 1995)的体验,或者它们可能被恰当地称为无意识的疼痛?无论如何,它们是否具有道德意义?这种保护身体的神经系统状态可能被称为"感知"状态,而不必因此暗示它们是任何自我、任何自我、任何主体的体验。对于这种状态来说,无论我们是否称它们为疼痛或有意识状态或体验,必须有一个持久的、复杂的主体,对它们来说很重要,因为它们是痛苦的来源。

我的回应是,自我反思、自我等是有程度之分的。"自我"除了是指一个计算系统内部其他部分的认知表征集合之外还能是什么?这种自我表征有不同程度的复杂性。

例如,让我们以Yudkowsky的"一个简单的神经网络犯错"为例。假设这个神经网络(NN)是一个更大的软件系统的一部分,当NN犯错时,这不仅更新NN权重,还更新

- 一个运行中的"到目前为止的准确度"度量

- 一个衡量软件基于其预测下注意愿的变量

- 以及各种其他组件。

这些元级组件可以被认为是NN的一个极其粗糙的"自我模型"。当然,这些特定的信息仍然非常简单,这个NN软件的自我反思性应该被认为是非常低的。但我看不到这个NN软件的简单自我建模与人类所做的非常复杂的自我建模之间有任何明确的分界线。

作为一个现实世界的例子,Babu和Suresh (2012)开发了一个"元认知神经网络",其中学习是基于极其简单的自我反思形式进行调整的。系统的"元认知组件"计算各种度量,例如对新训练样本的预测分类标签,以及基于网络对输入样本的输出分数有多强的这种分类的置信度(第89页)。基于这些信息,系统可能会决定,例如,避免对分类器已经正确分类并且对此分类有高置信度的训练样本进行训练(第89页)。同时,如果分类器对一个训练样本的类别判断错误,并且如果训练样本似乎也包含重要的新信息,那么将向径向基函数神经网络添加一个新的隐藏层神经元(第89-90页)。等等。

Hadoop JobTracker

作为粗糙自我建模的另一个例子,以Hadoop 1中的JobTracker守护进程为例,它监控("高阶思维")分布式MapReduce计算("一阶思维")的状态。deRoos (n.d.):

JobTracker维护Hadoop集群中所有可用处理资源的视图,并且随着应用程序请求的到来,它将它们调度并部署到TaskTracker节点以执行。

当应用程序正在运行时,JobTracker从TaskTracker节点接收状态更新以跟踪它们的进度,并在必要时协调处理任何故障。JobTracker需要在Hadoop集群的主节点上运行,因为它协调集群中所有MapReduce应用程序的执行,所以它是一个关键服务。

可以说JobTracker在其高阶思维中部署抽象概念,这些概念针对Hadoop集群中的机器。例如,JobTracker监控TaskTracker节点,如果这些节点"没有足够频繁地提交心跳信号,它们被认为已经失败,工作被安排在不同的TaskTracker上。"虽然我没有读过Hadoop的源代码,但我猜JobTracker有一个或多个状态变量来指示给定的TaskTracker是否已失败。这可以被看作是对一阶计算的一个极其粗糙的"概括概念"。就像人类在面对壮丽的风景时部署"美丽"的概念一样,JobTracker在响应来自TaskTracker节点的(缺乏)心跳信号时部署"失败"的概念。

游戏服务器

根据维基百科,"游戏服务器[...]是多人视频游戏中事件的权威来源。服务器传输足够的关于其内部状态的数据,以允许其连接的客户端维护自己对游戏世界的准确版本以显示给玩家。它们还接收和处理每个玩家的输入。"

收集用户键盘/鼠标输入、图形显示和其他计算发生在每个玩家的客户端机器上,然后高级摘要信息,如玩家移动和其他动作,由游戏服务器汇总。游戏服务器可能会,除其他外,"验证移动、请求等的合法性。"而且游戏服务器很可能会监控自己的"身体健康":"可以提供与硬件相关的信息,如CPU和RAM使用情况,以及游戏特定信息,如平均玩家延迟和服务器上活跃的玩家数量"(Google 2017)。

因此,我们可以将游戏服务器视为一种极其粗糙的二阶计算,它汇总、验证和处理客户端机器的一阶计算;监控自己的"身体"状态;然后采取向客户端发送新状态信息的行动。

大型多人游戏可能需要许多游戏服务器机器,这些机器是其他组件的第三阶"思维"的目标,例如自动缩放算法、游戏内数据记录和分析(Google 2017)。Chu (2008)补充说,"所有游戏服务器都可以安排重复的保持活动消息发送到Web和数据库后端。[...]服务器状态信息可以[...]被纳入任何游戏服务器负载平衡算法中,这样用户就不会被发送到明显已关闭的游戏服务器。"

延伸心智

自己和外部世界之间没有原则上的区别;我们只是将物理的某些部分聚集在一起,因为它们相对更加自成一体。当你走路时,你身体中的细胞倾向于一起移动,而你上方的云可能朝相反的方向移动,所以将你身体中的细胞称为"你的一部分"是有用的,而云不是。但这种区分是模糊的。例如,假设开始下雨,你吞下一些雨滴或吸入湿润的空气。从云反射的光子可能进入你的眼睛,触发大脑处理。等等。

如果自己和外部世界之间没有明显的分离,那么为什么我们不能将外部世界中发生的一切都视为你的"延伸心智"的一部分呢?在这种情况下,低阶大脑活动(例如,视觉处理的早期阶段)不构成对外部环境中发生的事情的高阶思维吗?让我们举个例子。通常我们可能会设想高阶思维是这样的:

一阶处理:大脑在视觉上识别天空中的云。

二阶思维:对自己说,"我看到一朵云"。

但如果云是你延伸心智的一部分,那么我们可以重新概念化这种情况如下:

一阶处理:云在天空中移动。

二阶处理:大脑在视觉上识别天空中的云。

三阶思维:对自己说,"我看到一朵云"。

如果高于一阶思维的任何东西都算作有意识,那么根据后一种框架,早期阶段的视觉处理是有意识的。当然,我们也可以构建一个框架,其中云的移动本身就是对更早事件的高阶思维。

"石头"反对意见

Carruthers (2016)解释了这个由Alvin Goldman提出的反对意见:

我们不认为当我们意识到一块石头时(无论是感知它,还是思考它),石头因此变得有意识。那么,为什么我们对心理状态的高阶意识(无论是通过内感产生的类似感知的状态,还是通过对它的高阶思维)会使那个心理状态有意识呢?思考一块石头并不会使石头"亮起来"并变得有现象意识。那么,为什么思考我对石头的感知会使后者有现象意识呢?

Gennaro (2005)提供了以下回应(第4-5页):

我们必须首先并且最重要的是区分石头和其他非心理事物与[高阶]HO理论试图解释的心理状态。HO理论必须坚持认为,不仅元状态[...]有特殊之处,而且元状态的对象也有特殊之处,当以某些方式结合时,会导致有意识的心理状态。HO理论家必须最初大胆地以这种方式回答石头问题,以避免归谬,即对任何x的思考都会导致x变得有意识。因此,HOT理论在这个意义上并没有真正证明太多,可以对低阶和元状态的性质都施加各种有原则的限制,以产生成熟的理论。在这种情况下,石头不是心理状态,所以对它的思考不会使它有意识。毕竟,HOT理论试图解释是什么使心理状态成为有意识的心理状态。那些提出石头问题的人没有正确认识到这一点。

好的,那么心理状态和非心理状态之间有什么原则上的区别呢?Gennaro (2005),第5页:

是什么使一个状态成为心理状态?这里有不同的观点,但人们可能会坚持认为,例如,心理状态必须在有机体中填充适当的因果功能角色(Armstrong 1981)。或者,人们甚至可以简单地将心理状态等同于有机体中某些神经或生物化学过程(Crick 1994)。无论如何,很明显,石头等外部物体无法满足这些标准。因此,相关的低阶状态具有某些特殊属性,使得它们在被适当的HOT瞄准时变得有意识。

不幸的是,我看不到任何明显的界限来区分心理和非心理。例如,回应"石头[...]无法满足这些标准"的说法,考虑Gray (2013),其中报道:"科学家们在鸟类耳朵中的神经元内发现了微小的铁团块,这可能使动物能够在飞行时检测地球的磁场。[...]科学家们现在希望对这些铁球进行更多研究,这些铁球比人类头发的宽度小2000倍,以找出它们在穿过磁场时是否会产生反应。"这些铁球是微型"石头",假设它们参与感觉,它们当然似乎是鸟类心理状态的一部分。但是,如果这些石头不是在鸟类头部内部,而是在外部并通过无线电波传输适当的信息,会有什么区别呢?我看不出有什么重要区别。然而,Gennaro (2005)荒谬地建议,头部内的位置确实可能很重要(第5页):

如果我们回到元状态是复杂有意识状态的内在部分的想法,那么很明显,石头不能通过适当的HOT变得有意识。这是因为,根据这种观点,元状态必须与其对象更密切地联系在一起,而且最自然的假设是目标对象因此必须"在头脑中"。也就是说,复杂有意识状态的两个"部分"显然都必须是有机体内部的。Van Gulick (2000, 2004)称之为"普遍性问题",他在说"对非心理项目如我桌子上的灯的思考并不会使灯有意识...因为[灯]不能成为任何这种全局[大脑]状态的组成部分。"(Van Gulick 2000, 第301页)

这是愚蠢的。如果担心的是"元状态必须与其对象更密切地联系在一起",那么如果你一直看着你的石头呢?也许你在盯着它冥想几个小时。在那段时间里,石头肯定似乎是你认知系统的一个密切部分。

Van Gulick (2006)通过论证来回应石头反对意见(第36页),在他的高阶理论版本中,"无意识-有意识的转变是一个被招募到一个全局整合状态的问题,这个状态至关重要地体现了更高程度的高阶反身意向性,而不仅仅是有一个单独的HO状态针对它。铅笔和石头永远不会被招募到任何这样的全局整合状态中——事实上,它们被如此招募的想法甚至根本没有任何意义。"我不完全理解Van Gulick的观点,因为他文章的中间部分对我来说更像诗歌而不是理论,这使得讨论理论变得困难。但基本观点似乎是,对某物的意识要求它紧密地链接到一个人复杂交互的大脑状态中。然而,在这种情况下,我不清楚为什么意识不是一个程度问题,取决于某物有多紧密地整合。在这种情况下,石头和铅笔似乎会在某种小程度上有意识,取决于你大脑的其余部分与它们互动的深度?(我个人会接受这样的观点。)

Brons (2017)认为"石头问题"基于一个误解。他认为高阶理论声称石头是意识的受体,即有人意识到石头。但这完全不具有争议性。我不了解足够的情况来评论这个论点,但似乎Carruthers (2016)在表述石头问题时所想的与人们可以意识到石头这个平凡真理略有不同:"思考一块石头并不会使石头'亮起来'并变得有现象意识。"

一阶处理和高阶处理之间的界限是什么?

我的感觉是,当我们更仔细地观察大脑时,一阶思维和高阶思维之间的区别可能会模糊。当然,仍然会有一些区别,比如"初级视觉皮层主要处理比第三视觉复合体更原始的数据"。但是低级处理和高级处理之间的明确分离可能是难以捉摸和无益的。最终,只是有很多复杂的、相互作用的事情在发生,我们可以从各种角度来看待它。

例如,假设我们认为视觉处理的早期阶段是无意识的,而后期阶段是有意识的。但是当这种后期视觉处理反馈到早期视觉处理阶段时会发生什么?更高处理的"意识"是否会转移到据称"无意识"的低级处理中?当后期视觉处理影响其他据称无意识的事件时,比如激素释放,会发生什么?更一般地说,在一个每个部分都以混乱的相互作用网络连接到大量其他部分的大脑中,我们如何定义"更高"处理?作为类比,在万维网中,哪里发生"高阶处理",与低阶处理相对?

Carruthers (2016)用盲视的例子来激发高阶理论,除此之外还有其他东西:"是什么使有意识的感知具有现象性,而盲视感知状态相应地缺乏这种性质?高阶理论家一致认为,相关的区别在于第一种情况下存在高阶的东西,而第二种情况下缺乏这种东西。核心直觉是,现象意识状态将是主体意识到的状态。"他提到对这个论点可能的一阶回应如下:"例如,可能会说,有意识的感知是那些可用于信念和思想的感知,而无意识的感知是那些可用于引导运动的感知(Kirk 1994)。"虽然我没有读过引用的文献,但我将这里的对比解释为某种程度上是一种没有区别的区别。一阶和高阶观点都同意意识涉及某些类型的关于感觉信息的思维,特别是那些可以被言语化的思维。我们如何在一阶处理和高阶处理之间划分神经事件链有点武断。最终,只是有一堆事情在发生,神经网络触发其他神经网络,而后者又触发其他神经网络,在众多大脑区域之间有大量反馈连接。虽然大脑功能在某种程度上是局部化的,但将大脑活动的混乱分成干净的"一阶"和"高阶"桶的想法似乎是天真的。

Dennett (2016)在写一个有些不同的话题时表达了我在这里的感觉的要点(第69-70页):

我认为,当我们承担回答困难问题的任务时[即,"然后会发生什么?"],指定所谓表征的用途,并解释这些是如何在神经上实现的,一些想象或预设的明确替代方案[...]将微妙地合并成某种连续体;事实证明,内容(无论如何定义)并不能与其他属性明显区分,特别是与调节"引发的反应和联想"的属性。[...]答案很可能是,当我们[...]深入科学图像的壕沟时,这些区别并不能很好地传播。

也许我们可以根据特定功能来定义高阶思维,比如语言生成。语言在大脑中有些局部化,所以非常粗略地将(这方面的)高阶思维与其他大脑处理分开并不完全错误。尽管如此,我仍然会质疑为什么我们如此坚持要将高阶思维分开,而不是对大脑混乱的生物学采取更整体的视角。

隐含判断和表征

我们可能持有这样的观点:"我们有X的有意识感觉"是指"我们判断我们有X感觉"。例如,假设我在黑暗中看到一个阴影人影并对此感到警惕。我们可能会说,我的恐惧意识感觉始于我的大脑判断自己"我感到害怕"的时候。

但这些"判断"发生在哪里?一个建议可能是,判断发生在我通过内心独白告诉自己某事是这样的时候,例如,通过想"我害怕那个阴影人影"。但我认为大多数人会同意,语言报告对于有意识体验并不是必要的,因为我们可以想象一个被狼抚养长大、从未学会语言但大脑与我非常相似的人。而且有许多体验,我感觉我有意识地体验到了,但从未将这些体验用语言表达出来。

因此,如果我们要寻找"判断"发生的阶段,我们应该看看我们大脑产生语言报告之前的某个阶段。假设我们确定了这样一个阶段。它可能由我们大脑状态的某种配置和/或一系列处理步骤组成。

但随后我们可以问:我们大脑中的子系统是否也做出判断?例如,在我的整个大脑意识到那个可怕的阴影人影之前,也许我大脑的一个子集处理了视觉输入并向大脑的其他部分触发了"警报"。这些"警报"信号能否被视为我大脑的危险检测子系统做出的判断?那个判断不会用语言表达;相反,它会以神经激活的更抽象语言表达。但它仍然是一个实体向其他实体传递的某种"陈述"。

如果我们大脑的子系统也可以做出判断,那么单个神经元呢?例如,一个伤害感受神经元可以被视为做出非常简单的"判断",即"这里有一些组织损伤刺激"。

等等。即使我们试图用"大脑的判断"来解释"意识",我们也发现没有一个原则性的方法来区分判断和非判断。相反,不同的系统在它们做出的"判断"的复杂程度上有所不同。

Rothman (2017),描述Daniel Dennett:

他认为僵尸问题是一个典型的哲学浪费时间。这个问题预设意识就像一个开关:要么动物有自我,要么没有。但Dennett认为这些东西就像进化一样,本质上是渐进的,没有明确的界限。对于动物是否有自我这个问题的明显答案是,它们某种程度上有自我。他喜欢"某种程度上"这个短语。他经常说,把大脑想象成一系列"某种程度上"知道、思考、决定和感觉的子系统的集合。这些层面逐步建立起来,形成真实的东西。动物比人类的心理层面更少——特别是,它们缺乏语言,Dennett认为语言赋予了人类心理生活以复杂性和质地——但这并不使它们成为僵尸。这只是意味着它们"某种程度上"有意识,以人类标准衡量。

在评论一篇关于"情感意识的高阶理论"的论文时,Hankins (2017)写道:"冒着有点循环论证的风险,我们可以说,如果你不知道你害怕,你就没有感受到LeDoux和Brown想要讨论的那种恐惧。"但是"知道你害怕"是什么意思?杏仁核不是以一种简单和隐含的方式"知道它害怕"吗?而且,我坚持认为,对恐惧的更高层次的"意识"程度取决于信息如何智能地结合并部署以在各种情境下做出适当反应,以及一个人对自己情绪状态的概念与其他概念的联系有多丰富。公平地说,LeDoux和Brown确实回答了"知道你害怕"意味着什么的问题,他们指出了人类大脑中表征的表征的特定高阶草图。但在我看来,说只有这个特定的认知处理集合才算作有意识的情感是太狭隘了。

LeDoux和Brown (2017, SI)讨论了"意识的平淡观点",即"我们意识到我们的一阶状态,但不是因为任何种类的独特的高阶意识。拥有这个状态就是意识到它,不需要其他任何东西"(第12页)。类比地,我提出我们可以陈述一个关于判断的平淡观点,即"判断X"就是"有代表X的神经活动",而不需要某种更高阶的判断概念。LeDoux和Brown (2017, SI)回应说:"这种观点的问题在于,它无法区分有意识状态和无意识状态。事实上,这种平淡的意识似乎伴随着大脑的每一个状态,这样就会使所有大脑状态都具有现象意识"(第12页)。对此我说:"没错!"他们的反证法是我的肯定前件。我认为意识或判断的平淡观点意味着意识和判断没有明确的界限,但可以在所有认知处理中看到程度的差异。假设有一个明确区分"有意识状态和无意识状态"的前提是我拒绝的,所以一个意识或判断的解释未能找到这样一个明确的区分并不是一个缺陷。

Carruthers (2016)批评了一种允许仅仅隐含的高阶表征的方法:

相比之下,Van Gulick (2006)建议,所有足以使体验具有现象意识的高阶表征都可以仅仅隐含在体验进入与其他心理状态的关系和行为控制的方式中。因此,缺乏比较"心理理论"研究中测试的那种显式高阶概念的动物仍然可以具有现象意识。然而,这里的困难是要充实相关的隐含性概念,使得不是每个心理状态,不是每个生物(无论多么简单)拥有的心理状态都会被算作具有现象意识。因为心理状态不能单独出现,而总是作为其他相关状态网络的一部分,心理状态总是携带关于其他状态的信息,从而隐含地表征它们。例如,任何喝水的生物的行为中都隐含着它口渴;所以喝水行为隐含地表征了口渴心理状态的出现。同样,任何害怕的生物的状态中都隐含着该生物将环境中的某些东西表征为危险;所以恐惧隐含地表征了危险表征的出现。如此等等。

与LeDoux和Brown (2017, SI)一样,Carruthers (2016)的反证法是我的肯定前件。我认为在某种程度上关心仅仅隐含的表征(其中隐含/显式的区分本身是模糊的)是我可以支持的那种非狭隘的高阶观点。

Van Gulick (2006),第23页:

从目的论实用主义的角度来看,反身元意向性是心理领域的一个普遍和主要特征。一旦人们认识到它可以隐含和显式地以多种程度和形式出现,就会发现它在通常不与元意向性相关的各种情境和生物中发挥着关键作用。它不是只在进化和心理活动的最新和最复杂的水平上出现,而是在系统发育尺度的较低水平和复杂心理系统的较低组织水平上都发挥着某种程度的反身元意向性的重要作用。

从另一个角度来看,我们实际上关心的是一阶计算

考虑一下我们为什么将意识与道德意义联系起来。大概是因为当我们探索我们关心的东西时,我们通过想象自己有情感体验来做到这一点。例如,你可能会想象自己在踢足球时扭伤脚踝,然后在意识到发生了什么时尖叫着感到疼痛。由于这个画面涉及对情感的反思,你可能会得出结论,对情感的自我反思是你关心的。

但从另一个意义上说,我们的大脑算法"实际上"关心的是情感体验本身——那些我们想象自己在内省的"黑暗中"的大脑操作。我们的隐含行为是为了优化实际奖励,而不仅仅是注意到的奖励。Carl Shulman 回应Yudkowsky时提出了这一点:

将道德价值完全等同于被反思的过程,或访问意识(用于言语)的过程,在我看来是值得怀疑的。即使没有以任何访问意识的方式被反思或注意到的快乐仍然可以调节和强化。假设在特定地方睡觉会引起强烈的强化,这种强化不是访问意识的,所以我学会了强烈地想要在那里睡觉,并且不想失去那种欲望。我不会说这种欲望自动是错误的,仅仅因为奖励不是访问意识的。

Shulman 补充说我们可能感觉"重要的计算是感觉处理和强化学习,而不是[高阶思维]。反思所针对的那些指导行动、调节的计算。"

我不知道下面的例子是否真的发生在人类身上,但它似乎对人类或至少对类似人类的人工心智来说是可能的。假设你已经成为分散注意力以避免疼痛的专家。你为朋友表演一个技巧,在想着其他事情的同时连续触摸火焰15秒。之后,你对自己和朋友说"我没有感到任何疼痛"。但第二天,当你的朋友要求再次看到这个技巧时,你有一种奇怪的犹豫感,你无法让自己重复触摸火焰的演示。这是因为(在这个假设的情景中)你的大脑仍然学会了火焰是惩罚性的,并试图在未来避开火焰。你的口头陈述声称没有疼痛,但你的行为隐含地"宣称"你确实感到了疼痛。为什么我们应该优先考虑口头报告而不是行为"报告"?(也许高阶观点的捍卫者可能会咬紧牙关,认为隐含的行为"报告"并不重要,唯一不好的是你不想再次触摸火焰所引起的高层次、可言语化的犹豫/焦虑。换句话说,在这个场景的第1天没有发生任何不好的事情,只有在第2天才发生。)

Brandon Keim 写道关于昆虫:

它们意识的本质很难确定,但我们至少可以想象成为一只蜜蜂或蟑螂或蟋蟀感觉起来像什么。那个什么与它们的生活历史、感知模式和神经组织交织在一起。对于昆虫来说,Koch说,这排除了自我意识的反思方面:它们不会沉思。相反,就像一个攀登悬崖的人类攀岩者一样,它们沉浸在当下,内心的声音沉默但并非缺席。如果这看起来是一种相当贫乏的存在方式,Koch说值得考虑我们自己有多少经历,从系鞋带到做爱,都不是自我意识的。他认为那种能力被高估了。

根据Daniel Dennett[...]的说法,意识不过是由潜在的大脑机制产生的"用户错觉"。他认为,相信意识在我们的思想和行动中起主要作用,在生物学上相当于被骗相信智能手机应用程序的图标在做应用程序底层计算机程序所代表的工作。

在这个类比中,应用程序图标就像我们大脑用来表示"我有意识"、"我感到疼痛"等的高阶思维。如果我们要在道德上重视智能手机,只重视应用程序的高级表现而不重视它们背后的底层计算,这不是很奇怪吗?如果一部智能手机没有用户界面但仍然可以运行相同的计算,我们会认为它在道德上不重要吗?显然这是一个过于简化的类比,因为我们对我们体验的民间心理学理解的"应用程序图标"以关键的方式反馈到我们大脑运行的底层计算中,而我假设智能手机的应用程序图标不会影响智能手机应用程序本身的运行方式。(智能手机用户界面当然会通过影响智能手机的用户来影响智能手机的运行方式,但我试图从这个类比中省略智能手机用户,因为智能手机用户对智能手机来说就像小人一样,而大脑中并不包含完整的小人。)

LeDoux和Brown (2017, SI)提到了裂脑患者的研究结果(第2页):

在后来的研究中,从右半球触发了这些患者的行为反应,然后问患者为什么这样做。来自左半球的口头报告以一种考虑到所观察到的情况有一定意义的方式解释了行为(如果右半球产生了左手的抓挠动作,左半球会说,"我有瘙痒")。但这些都是编造的。这些观察表明,意识的一个作用是解释由无意识大脑系统产生的反应[...]。

但是,将左脑的(在这种情况下是错误的)讲故事视为有意识,而将被报告的实际事件(右脑的行为)不算作有意识,这不是很奇怪吗?这就像说"新闻"只是"记者写文章和制作电视片段的过程",而这些故事所涵盖的事件,以及其他从未报道过的当前事件,实际上并不是新闻的一部分。即使我们接受这种谈论新闻和意识的方式,仍然存在的一点是,似乎很奇怪地将被报告的底层细节排除在伦理考虑之外。

可能一些高阶理论的捍卫者会回答说,他们的理论不需要语言,而且裂脑患者中的右脑仍在执行必要的高阶计算。很公平,但我认为这个教训可以推广:似乎很奇怪地优先考虑某些高级摘要(无论是口头的还是非口头的),而排除被总结的详细工作。

自我反思看起来像其他大脑处理

到底是什么让自我反思算法如此特别?我预计,近距离观察时,这些步骤看起来会相当简单和平淡无奇——很像许多其他类型的大脑处理。Shulman 也注意到了这一点:

我没有看到[Yudkowsky]提出很好的证据表明反思感官输入的信息处理(模式识别、因果模型等)在结构上与[其他类型的信息处理]有很大不同。

在我看来,高阶观点似乎陷入了二元论的谬误,认为自我反思(超过某个最小复杂度)"真的是"有意识的,而其他一切都不是。否则为什么它会如此特别地优先考虑自我反思,而自我反思只是众多算法中的一个?

所有大脑事件都涉及相同类型的过程——去极化波沿轴突传播,化学传递物质跨越突触,在细胞体处输入求和等等。其中一些"产生"或"创造"有意识体验而其他所有都不产生,这可能意味着什么?如果困难问题真的是无法解决或毫无意义的,那么将它转移到只适用于一些大脑事件根本没有帮助。

作为一种过度简化,我们可以想象一阶处理是一个将感觉输入组合成更高级表征的大脑系统,比如神经网络或它们的集合所做的那样。同时,我们可以想象高阶处理是一个将低阶认知表征组合成一组新的"摘要信息"的大脑系统,这些信息是关于正在发生的事情。也许这个高阶摘要利用了关于有机体环境、身体状态、记忆、自我概念等的信息。是什么使高阶处理在质上不同于低阶处理?从远处看,它们看起来都像是组合输入并产生输出的过程,不同的是它们操作的输入和产生的输出类型。这是我难以找到"道德上无关紧要"的一阶处理和"道德上相关"的高阶思维之间任何明显分界线的主要原因。当然,有人可能坚持认为系统处理的输入类型对其道德重要性至关重要,并且高阶思维所处理的更复杂、高级的输入是处理在道德上重要所必需的。但这在我看来太狭隘了——为什么只优先考虑某种类型的输入?话虽如此,我可能确实比低阶处理更关心高阶处理(每单位计算),因为高阶处理似乎更像我脑海中携带的意识的卡通图片。

也许有人会说高阶大脑处理和低阶感觉表征之间存在质的差异。例如,Rolls (2008)建议意识源于高阶句法思维,这些思维"涉及符号的句法操作,可能在链条中有几个步骤[...]。第一阶或低阶思维可能涉及'如果'...'那么'语句的链接链,这将涉及规划[...]。假设是通过思考低阶思维,高阶思维可以发现低阶水平推理链中可能存在的薄弱环节,并在检测到薄弱环节后,可能会改变计划"(第146页)。也许在某些方面,句法符号操作思维与非句法思维在质上有所不同,高阶句法思维与低阶句法思维在质上也有所不同。即使如此,在更抽象的层面上,符号和非符号计算,低阶和高阶计算,都涉及以潜在复杂的方式将输入转化为输出,从远处看,可以看出它们在智能地执行某些功能。假设我们更关心这个一般属性而不是特定的算法实现,就很难在计算类型之间找到明显的边界。

我们不仅仅关心那些可以立即内省可见的东西

假设你明天得知有看不见的幽灵,它们的大脑就像你的一样(只是在幽灵基质中实现),当你戴绿帽子时它们会受苦,而当你戴红帽子时它们会享受。在得知这一点后,你似乎应该关心这些幽灵并调整你的头部服装,即使你对幽灵大脑操作没有内省访问。你理性地知道幽灵大脑很重要,即使你不能主观地直接访问它们对绿帽子的痛苦反应。

同样,我们心智的语言、深思熟虑的部分只能立即访问它们反思的大脑操作。例如,Rolls (2008)解释道(第142页):

有趣的是,基底神经节(和小脑)没有反投射系统到它们接收输入的大脑皮层的大部分区域(Rolls和Treves 1998; Rolls 2005a)。相比之下,大脑的一些部分,如海马体和杏仁核,涉及诸如情节记忆和情感等功能,我们可以对这些功能做出(口头)声明(因此称为声明性记忆,Squire和Zola 1996),确实有主要的反投射系统到它们接收前向投射的大脑皮层的高级部分(Treves和Rolls 1994; Rolls 2008)。

在一个前科学的世界里,我们只会关心我们能够内省访问的大脑操作,因为那些是我们唯一知道存在的操作。但现在我们有了关于我们大脑中发生的所有其他事情的第三人称数据,为什么我们不能也对这些过程表示同情——就像我们对幽灵表示同情一样?关注被反思的操作的原始动机似乎已经被削弱了。这就像醉汉在路灯下寻找他的钥匙,但随后早晨的太阳升起来了,这时他也可以在其他地方寻找。

对话

这里是一个一阶理论支持者和高阶理论支持者之间的假设对话:

一阶理论家:每当我们内省我们的意识时,我们都是使用高阶思维来做到这一点的。意识似乎是潜在的神经表征加上一种(非语言的)感觉/想法,即"这感觉像某种东西"的组合。这让我们相信高阶反思对意识至关重要,因为我们从未看到意识与高阶反思分开。但实际上,高阶思维只是观察一阶计算时总是存在的"测量设备"。即使在没有被观察时,一阶计算仍然可能很重要。

高阶理论家:你误解了。意识不是有时被高阶思维观察到的一阶计算。意识是高阶思维本身的观察。你认为是多余的观察过程,我认为是意识的核心。

一阶理论家:好吧,即使我持你的观点,我也会认为不清楚什么算作"对低阶计算的观察"。为什么神经网络中的更高层不算作"观察"较低层?为什么在各种领域中,对低级现象的高级模型不算作低阶计算的"观察者",比如当中央计算机监控计算机集群上工作机器的计算时?

高阶理论家:我认为意识只是人类心智在产生"这感觉像某种东西"这样的想法时对自己心智进行的特定类型的高阶观察。其他形式的高阶观察不算数,即使它们表面上看起来相似并执行类似的功能。

一阶理论家:好的,但这似乎是一个相当狭隘的意识概念。(因此本文的标题。)此外,"感觉像什么"这个概念,我们的大脑在注意到感觉时产生的,可能是一个相当渐进的东西。例如,如果概念是节点通过连接的节点获得其意义的网络的子集,那么概念就会根据这些相互连接的网络的大小和复杂性而有程度之分。

这里是两个关于意识的幻觉主义者之间的另一个假设对话:

高阶理论家:对于"为什么看日落感觉像某种东西?"这个问题的回答是:"没有本体论上的东西是'感觉像某种东西',但你的大脑向自己表示'它感觉像某种东西'。"

一阶理论家:我同意。

高阶理论家:但在这种情况下,某种高阶理论显然是正确的,因为"感觉像某种东西"的最佳指称是这个过程,即生成某种关于自己感觉的高阶表征("它感觉像某种东西")。只有一个高级的、概念性的、准语言的思维框架才能有"感觉像某种东西"这个可以归因于感觉的概念。

一阶理论家:等等。你把意识等同于大脑中一个非常特殊的过程,在这个过程中,"感觉像某种东西"的概念被表示给自己。但幻觉主义的教训是,"感觉像某种东西"的概念归因是空洞的,在这个意义上,它是我们的大脑在试图理解一堆更复杂的计算时告诉我们的一个特定的、简单化的东西。但"意识"不仅仅是这个告诉自己事物感觉像某种东西的过程。一旦我们理解了幻觉主义,我们就会看到一些大脑过程与其他过程之间没有根本的区别;只是一些过程恰好可以与高级的、概念性的"它感觉像某种东西"的想法结合。这并不意味着其他没有被如此结合的过程也不重要。

从形而上学的角度来看,这只是一个关于定义的争议,但它确实在伦理上很重要,因为我们对意识的概念影响了我们在道德上关心什么。

对高阶观点的本能倾向

我们可以关心任何我们想关心的东西,我感觉有一种对高阶意识观点的直觉倾向,因为对我们的情绪的自我反思是我们感到好或坏时最直接和明显的特征。

在2005年之前,我认为动物没有意识,因为它们缺乏语言,虽然我的记忆模糊,但我认为这个想法可能是动物如果不能用语言机制操纵情绪,就不能意识到情绪。2005年我了解到大多数科学家认为至少哺乳动物和鸟类是有意识的,但我保持了一个不那么极端的高阶观点:即,伤害感受本身并不重要,只有对伤害感受的反思才重要。我在这里的观点受到了Vegan Outreach对Antonio Damasio的感觉的感觉的引用的强烈影响:

更详细地说明,尽管由于缺乏更好的东西仍然使用天真和错误的语言:受伤组织的一个或所有这些神经模式是否与知道自己有疼痛是一回事?答案是,不完全是。知道你有疼痛需要在与疼痛基质相对应的神经模式 - 伤害感受信号 - 在脑干、丘脑和大脑皮层的适当区域显示并产生疼痛图像、疼痛感觉之后发生的其他东西。但请注意,我所指的"之后"过程不是在大脑之外,它非常在大脑内,而且据我所知,它和之前的过程一样是生物物理的。具体来说,在上面的例子中,它是一个将组织损伤的神经模式与代表你的神经模式相互关联的过程,以便另一个神经模式可以产生 - 你知道的神经模式,这只是意识的另一个名称。[...]

组织损伤导致神经模式,在此基础上你的有机体处于疼痛状态。如果你有意识,这些相同的模式也可以让你知道你有疼痛。但无论你是否有意识,组织损伤和随之而来的感觉模式也会引起上面概述的各种自动反应,从简单的肢体撤回到复杂的负面情绪。简而言之,疼痛和情绪不是一回事。

我一直保持这种观点大致不变,直到2013年,Carl Shulman的观察(类似于我上面引用的他的评论)迫使我重新评估。我意识到,一旦我们摆脱了二元论式的陷阱,即认为意识是一种特殊的事件,当我们注意到自己有感知时突然开启,就没有意义特别优先考虑一种非常特殊的高级自我反思。

这次讨论报告说:

Shulman先生认为,可以合理地期望我们的道德直觉在默认情况下不会将某些类型的认知过程视为道德相关 - 特别是那些"我们"(我们的中央、意识流决策中心)没有意识到的认知过程,例如肠道神经系统、非主导大脑半球,以及其他对"我们"的意识隐藏的认知过程。经过反思,Shulman先生不赞同这种直觉上对这些对"我们"隐藏的认知过程的道德价值的贬低。

历史是由胜利者书写的,我的显式道德是由我大脑中能说话的部分书写的。但我大脑中能说话的部分只能访问我大脑中发生的认知事件的一小部分。就像人们帮助附近的人是因为附近的人更容易看到一样,我的口头判断直觉上倾向于关心那些对它们来说内省可访问的神经过程。

自2013年以来,我一直被这个问题困扰:我是否关心,以及在多大程度上关心那些没有以某种精细的自我建模方式被反思的过程。从本能上讲,我仍然可以看到我们可能不关心未被反思的情绪,因为我们无法从第一人称角度想象这种情绪。我们想象的任何情绪都是被反思的情绪,因为想象的行为使它们被反思。眼不见,心不烦。但我们对其他我们不知道的心智中的痛苦并不感到同样的感觉。即使我永远不知道发生了什么,如果有人受伤了,它仍然很重要。所以也许我也应该关心未被反思的情绪。

这个困境引发了一个更广泛的问题:我一般关心什么,为什么?在我的情况下,答案似乎是这样的:当我想象自己受苦时,感觉真的很糟糕,我想停止它。同样,如果我知道其他东西以类似的方式受苦,我想停止它。但"以类似的方式"是什么意思?天真地说,它意味着"以我可以为自己想象的方式"。但这似乎只包括被反思的情绪,因为我从第一人称角度想象的任何大脑处理都是被反思的。然而,从理性上讲,我似乎应该扩大我的道德圈,包括那些对我来说太陌生而无法直接想象的心智,但仍然与我有第三人称相似性。在这种情况下,未被反思的过程也可能开始有些重要。

我认为,从第三人称的角度来看,关心简单形式的自我反思,甚至是无反思的过程的道德理由更容易看到。当我从第一人称角度思考自己的意识时,它直觉上感觉像一个二元的、开/关属性,太复杂而不可能存在于简单的系统中。然而,从第三人称的角度来看,似乎更清楚地看到在更简单和更复杂的计算过程之间没有明显的分界线——只有不同程度的差异。事实上,从第三人称的机械角度来看,很难看到意识从人类大脑中复杂的机械部件组合中出现。从第三人称的机械角度来看,一切乍看起来似乎都是无意识的,这一事实使得"简单和看似无意识"的过程可能与"复杂和有意识"的过程没有根本区别变得更加直观,即使它们在第一人称内省时感觉是那样的。

Luke Muehlhauser的直觉

Muehlhauser (2017)和我都是意识的幻觉主义者。Muehlhauser (2017)报告说,对他来说,幻觉主义可能没有任何重大的道德含义:

毕竟,我对(例如)有意识痛苦的坏处和有意识快乐的好处的直觉从来不依赖于幻觉主义者认为是虚幻的意识的特定特征的"现实性"。相反,我的道德直觉更像我之前给出的例子:我在踢足球时扭伤脚踝,5秒钟内没有注意到,然后突然感到一阵"疼痛涌入"我的意识体验,我想"天哪,好吧,无论这是什么,我真希望鱼不会发生类似的事情!"然后我反思在我有意识地体验到疼痛之前发生了什么,我想"但如果那就是鱼在身体受伤时发生的全部,那么我不确定我是否关心。"等等。

我在情感上同情这种直觉,即我不关心没有被"注意到"的痛苦。但与Muehlhauser (2017)不同,我认为幻觉主义确实对我在这里的道德感有重大影响。这是因为在幻觉主义之前,人们想象自己的"有意识"感觉是"真实的东西",而"无意识"过程是不重要的。但幻觉主义表明,有意识和无意识感觉之间的区别至少部分是一种障眼法。(有意识和无意识体验确实有实质性的差异,例如在它们如何广泛地招募大脑的各个部分(Dehaene 2014)。)

换句话说,Muehlhauser关心的"无论这是什么"中的"这"指的是什么?从幻觉主义之前的心态来看,"这"指的是痛苦状态的内在本质,许多哲学家假定这是一个确定的东西。在接受幻觉主义之后,"这"指的是什么?这并不清楚。它是否指的是产生"这感觉像某种痛苦的东西"表征的任何高阶障眼法?是神经系统"较低"部分的潜在疼痛信号?两者都是?与在实在论的情况下不同,这里没有明确的答案,也似乎没有一个单一的非实在主义答案最能切中自然的关节。这意味着我们必须应用其他标准的道德推理,包括非武断性等原则。正如我目前的文章所解释的,非武断性原则使我很难在"被注意到"和"未被注意到"的痛苦之间找到天文数字般的鸿沟,特别是在控制了"被注意到"的痛苦往往涉及比"未被注意到"的痛苦更多的总体大脑处理这一事实之后。即使在"每个被招募的神经元"的基础上,我认为"被注意到"的痛苦确实比"未被注意到"的痛苦更重要,因为"被注意到"的痛苦所涉及的额外自我反思性似乎为这个过程增加了额外的细微差别。但我很难,特别是从第三人称的角度看神经系统,看到这两种情况在每个神经元的道德重要性上有巨大差异。

Muehlhauser (2017)说:"我扭伤脚踝后5秒钟感受到的疼痛是有意识体验的正面例子,而在最初5秒内我神经系统中发生的任何与伤害相关的处理,据我所知,是负面例子。"如果我们认定"注意"之前的伤害感受不是"有意识的",那么我们可以在"注意"之前和之后的痛苦之间找到一个巨大的鸿沟。但这就提出了一个问题,为什么我们一开始就假设"注意"之前的痛苦不是有意识的,考虑到在幻觉主义和神经科学的光照下,"注意"之前和之后的鸿沟看起来不那么明显。

Muehlhauser (2017)承认"在我的大脑某处,在'我'意识到之前,可能存在对我受伤脚踝的有意识体验的可能性"。他似乎抱有希望,未来的实证和理论发现将使得是否将"注意"之前的神经活动归类为有意识或无意识变得更加清晰。就我个人而言,我怀疑这个问题将永远保持一个非显而易见和有争议的判断,但当然未来的发现可能会帮助澄清所涉及的问题。

高阶理论与一阶理论是互补的

出于上述原因,我认为一个适当的道德地位解释只包括(足够复杂的)高阶反思是不可信的。似乎被反思的东西的属性也很重要,我们可以使用各种一阶意识理论(全局工作空间理论、整合信息理论等)来支撑我们的一些直觉,即哪些一阶过程重要以及重要程度如何。我建议高阶理论可以代表我们在评估我们关心一个给定认知系统的程度时考虑的众多因素之一。

不同的意识理论并不相互排斥。整合信息的全局广播可以导致高阶思维。所有这些组成部分都是大脑中发生的事情的一部分,一些意识理论只是比其他理论更重视其中的某些部分。我不认为这些解释中的任何一个本身就能公正地对待我们希望"意识"意味着的深度。Robert Van Gulick 也提出了同样的观点:"不太可能有任何单一的理论视角足以解释我们希望理解的意识的所有特征。"

自我反思有什么特别之处吗?

我对本文主题的看法时有波动。有时我感觉意识应该被视为相对二元的,而在其他时候它似乎非常渐进。我们有一种强烈的直觉,认为我们头脑中发生的事情与我们外部和甚至我们大脑中许多愚蠢的过程不同。在理论之前,这种区别是以感觉像什么是我们自己的感觉来表达的。在理论之后,可以合理地解释这种独特性,即我们的大脑能够以如此复杂的方式反思自己,以至于它综合了关于其经验的叙述,并产生了关于其统一自我和意识的强烈直觉。这种复杂的自我反思确实在物理过程中相当独特,尽管当然自我反思是一个连续体,因为任何系统在某种程度上都是自我反思的。

大问题是,一个自我反思系统是否必须足够复杂并像我们的大脑那样断言自己的意识,才能具有非微不足道的道德地位。我们直觉上发现自己的意识是特殊的这一事实是否意味着我们实际上不关心更简单的系统?唉,对于"我们真正关心什么?"这个问题没有直接的答案。我们只是在不同时间、不同方向上有各种直觉的片段。当我们描述"我们的价值观"时,我们并没有指向一个具体的东西。关于某种足够复杂的自我反思是否在物理操作中特殊的感觉因人而异,因情境而异,因思想实验而异。

意识的人择原理

现代物理学的几个理论预测了一个包含许多种宇宙的多重宇宙,其中大多数不适合生命。我们发现自己处于一个可以支持生命的宇宙的原因很简单,因为我们不可能存在于其他宇宙中。这就是"人择原理"。

同样,如果某种意识存在于整个计算系统中,为什么我们发现自己在复杂的人类身体中,而不是在,比如说,我们的笔记本电脑中?c答案再次是一种人择论证:至少在当今地球上,唯一能够以非微不足道的方式问这些关于自己的问题的计算是智能生物心智,特别是高等哺乳动物和鸟类。(也许一些计算机程序现在也可以以非微不足道的方式问这些问题;这不清楚。)

我们可以从两个方面看待这个观察:

- 只关心能够以非微不足道程度反思自己意识的主体,因为如果我们在问这种问题,我们不可能是其他东西。

- 在某种程度上关心所有意识,并记住这个人择原理只是对为什么我们发现自己在高度智能动物体内的一个解释。

我倾向于选择#2,尽管我也可以想象为什么#1可能在某种程度上也有吸引力。

人择观察者 ≠ 有意识的观察者

有时有人建议,人择推理对动物意识提出了质疑,因为如果动物有意识,它们数量如此之多,我们应该是它们而不是人类。Yvain在"成为蝙蝠不像任何东西"(2010)中提出了这一点,Russell K. Standish在"蚂蚁没有意识"(2013)中提出了这个论点的更细致版本。(Standish澄清说:"这篇论文的另一种解读是它并不是在谈论意识本身,而是在谈论什么是或不是人择参考类中允许的。"这很好,但在这种情况下,论文的标题可能会产生误导。)

这些论点是错误的,因为大多数有意识的观察者不是人择观察者。人择观察者是问"为什么我在这个宇宙而不是另一个宇宙?"这样问题的人。不适合生命的宇宙中的物理类型无法将自己配置成正确的模式来问这个问题(除了某些玻尔兹曼大脑的偶然情况),这就是为什么我们可以得出结论我们不在那些宇宙中。这就是人择原理。

但这与有意识几乎没有联系。毕竟,即使是大多数人类99.99%的时间也不会反思自己是一个观察者而不是另一个。从这个意义上说,即使大多数人类通常也不是人择观察者。如果我们被迫将时空划分为人择观察者区域和非人择观察者区域,我们会在那些恰好在思考人择问题的心智周围画出小圆圈,而其他一切——无论是在我们的宇宙还是在其他不适宜的宇宙中——都不会是人择观察者。"有意识"不需要成为人择观察者。就意识而言,思考人择问题本身并没有什么特别之处。即使是高阶理论家可能也同意这一点,因为他们认为某种高级反思对意识至关重要,而不是对自己作为人择观察者的地位进行高级反思。

当然,人们可以扩展人择原理来问:"什么样的宇宙能够支持(复杂的)有意识心智,无论它们是否反思自己的存在?"但这是一个与人择通常问的不同的问题,对"我们发现自己是什么样的观察者"的反思对世界其他地方意识的普遍程度几乎没有什么可说的。

我认为人择学中的自我抽样假设是错误的,但即使它是正确的,它也不适用于一般的"有意识"心智。为什么会呢?并不是说任何有意识的心智总是隐含地在任何时候都肯定自己作为人择观察者的地位。此外,"有意识"的心智本身甚至不以清晰边界的离散实体存在。这整个基于离散观察者的人择推理的事情是混乱的。