摘要

达尔文式竞争是许多物理、生物和社会系统中的一种趋同发展,但也经常存在合作的趋势,我们可以在多细胞生物和人类社会等地方看到这一点。未来是由达尔文主义还是由统一治理结构的深思熟虑的决定来决定仍不清楚。虽然达尔文主义最终是世界上所有苦难的原因,但不幸的是,宏观尺度上达尔文主义的终结可能不会结束苦难。

引言

"竞争已被证明在某种程度上是有用的,但不能再进一步,而我们今天必须努力的合作,则是从竞争结束的地方开始的。" --富兰克林·D·罗斯福

达尔文式生命

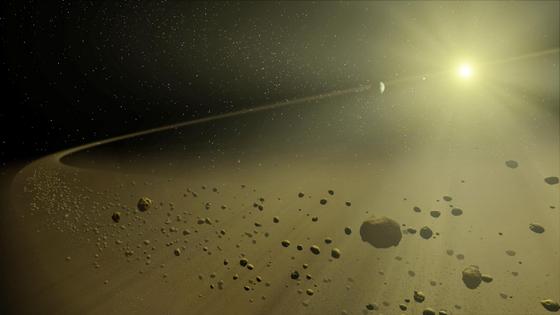

我们宇宙中的物理定律导致各种物理过程发生——化学反应、辐射、引力吸引等等。有时一个物理过程会产生正反馈,导致更多类似的过程发生。

例如,当宇宙尘埃结合成更大的微行星时,这些天体更大的质量会吸引更多物质,最终形成原行星和行星。这种"滚雪球"过程在自然界中以多种形式出现。

例如,当宇宙尘埃结合成更大的微行星时,这些天体更大的质量会吸引更多物质,最终形成原行星和行星。这种"滚雪球"过程在自然界中以多种形式出现。

在早期地球上,一些物理过程导致了更多同类型的物理过程。这种繁殖动态导致了我们所称的"生命"。如果能够发生,那些倾向于创造更多自身的过程将持续发生,并最终占据它们所能占据的任何空间。这就是为什么我们看到生命存在于自然界提供的每一个生态位中,除了在不稳定时期,种群可能暂时低于承载能力。

这些物理过程,即生物体,有时会改变形态,改变后的版本可能比原始版本更有效地复制自己。在这些情况下,改变后的版本会变得更加普遍。如果复制的空间、能量或其他投入有限,那些能够更有效地获取所需资源来制造副本的生物体最终会更加普遍。这就是达尔文主义的过程——自我复制者之间的竞争,选择一些生存下来,而其他的死亡。

在某些情况下,生物体突变的方式不仅允许它们从其他生物体那里窃取资源,甚至可以完全消耗其他生物体,我们称之为捕食。同样,一些生物体学会通过寄生来榨取其他生物体的资源。当然,并非每个生物体都可以成为捕食者或寄生虫,因为猎物/宿主是有限的。大多数生物体仍然是捕食和寄生的受害者,因为除了寄生虫或捕食者完全消灭其猎物/宿主的情况外,作为食物链底层的成员仍然有机会繁衍,即使你的生活前景不一定令人愉快。

学习和意识

随着时间的推移,一些生物体变得越来越复杂,以更好地创造副本。学习开始出现,作为一种手段,使生物体在其一生中能够根据环境信息调整其行为,而不仅仅是遵循固定的基因脚本并依赖进化来适应。因此,学习是一种绕过进化的方式,产生比简单遵循基因编程规则更智能的行为。随着学习而来的是痛苦——更新心理状态变量,以诱导动机避免未来类似的情况。

许多环境输入影响生物体的繁殖适应度,因此学习需要考虑多个相关因素:寻求温暖、食物和性,同时避免伤害、捕食者和有害条件。生物体需要做出动机权衡——例如,为了出洞觅食而忍受暂时的寒冷。对于复杂的权衡,这个过程需要能够以潜在新颖的方式组合信息。生物体开始对他们没有经历过的新结果做出预测,而不是纯粹依赖基因硬连接或过去的经验,例如,如果我从这个悬崖上掉下去,我会受重伤,那可能会很痛,所以我应该避免。

这些"如果...会发生什么?"的世界模拟得到了越来越抽象的能力的帮助,这些能力包括持有信念、根据证据更新信念以及将它们结合在一起。这些复杂的心理能力使生物体更加"有意识",随之而来的是有意识地遭受痛苦的能力。当负面事件发生时,生物体的心灵会充满对自己感觉有多糟糕的认识,以及如何改变情况的想法。他们甚至可以仅仅通过思考未来的结果就体验到恐惧和痛苦,这使他们能够绕过实际经历有害的经历。

有意识的信念和想法可以通过交流,在人类中通过完全开放的语言来分享。除其他外,这允许进行明确的交易、谈判、结盟和知识转移。与邻居进行互惠的生物体在重复囚徒困境中表现良好,往往比完全自私的邻居更具竞争力。交流和合作使得部落、城市政府,最终国家的形成成为可能,以及其他集体和公司。

非达尔文式组织

生命的早期充分展示了达尔文主义:每个细菌都为自己而战,没有中央组织。但随着时间的推移,多细胞生物出现了,其中许多细胞在中央指挥下为共同目标而工作。关于多细胞生物如何进化的主流理论假设,同一单细胞物种的成员以合作的方式聚集在一起作为一个群体繁殖,就像盘基网柄菌在食物短缺时所做的那样。我们在蚂蚁/蜜蜂群落中看到类似的集体主义。通常蚂蚁群落是由亲缘利他主义维系在一起的,尽管在某些情况下,存在蚂蚁超级群落,其中工蚁帮助任何蚁后,而不仅仅是与它们共享DNA的蚁后。进化中的主要转变提供了生物学历史中这种组织复杂性增长的统一解释。

生命的早期充分展示了达尔文主义:每个细菌都为自己而战,没有中央组织。但随着时间的推移,多细胞生物出现了,其中许多细胞在中央指挥下为共同目标而工作。关于多细胞生物如何进化的主流理论假设,同一单细胞物种的成员以合作的方式聚集在一起作为一个群体繁殖,就像盘基网柄菌在食物短缺时所做的那样。我们在蚂蚁/蜜蜂群落中看到类似的集体主义。通常蚂蚁群落是由亲缘利他主义维系在一起的,尽管在某些情况下,存在蚂蚁超级群落,其中工蚁帮助任何蚁后,而不仅仅是与它们共享DNA的蚁后。进化中的主要转变提供了生物学历史中这种组织复杂性增长的统一解释。

在某些方面,民族国家之于人类就像人类之于其细胞,尽管也存在差异。例如,人类社会涉及达尔文式冲突,作为更大单位的子组件——在市场竞争、政治竞争、地位追求等领域。国家内部的冲突推动了国家采取的政策,而生物体内的细胞则忠实地执行编码在其共享DNA中的命令。话虽如此,生物体的某些部分可能确实存在达尔文式竞争,例如有人建议神经元寻求建立连接。

一个自然的问题是,这种为了互利而在中央权威下聚集在一起的过程是否会继续到其逻辑结论:一个世界政府。我们已经有了全球机构,如联合国、世贸组织、多边协议等。Nick Bostrom 认为"很可能是真的",地球上的生命最终将形成他所称的"单体",即"最高层级的单一决策机构"。如果这不是通过人类设计的社会安排发生的,它可能仍然是第一个通用人工智能(AI)的结果,它可以以一种单一生物体以前从未能够单方面做到的方式控制整个世界。当然,AI之间的竞争是另一种可能性。

智能设计

非达尔文式行为可以无意识地出现,就像多细胞生物的情况一样,但它也可以智能地出现。有时智能是一种在想法领域而不是现实世界中预先计算达尔文竞争的方式。当你想象一堆行动并选择你预测会产生最积极结果的那个时,就是这种情况。在其他情况下,智能确实允许完全绕过这种"尝试一堆东西并选择最好的"的方法。例如,要优化函数f(x) = 2 + x - x2,你不需要尝试一堆x值并选择最高的;你可以直接求导,设为零,然后解方程。总的来说,逻辑可以提供分析洞察,而不需要任何达尔文式成分。

副产品时代

进化在今天的人类中仍在继续,但它很缓慢。基因变化不是我们看到的世界主要发展的主要驱动力。更强大的是技术和文化。科学思想、艺术、音乐、文学、社会规范和其他模因大多不是帮助一些人比其他人更好地生存的工具;相反,从人类进化的角度来看,它们大约是副产品(有一些例外,比如各种宗教对避孕的立场)。另一方面,模因本身在争夺人类注意力的过程中正在进行达尔文式过程。与其说是人类在适应环境,不如说是模因在适应人类大脑。模因适应度景观包括人类的审美品味、享乐奖励、对准确信念的渴望和其他心理特征。

我们可能会认为现在是一个"副产品时代",因为大多数正在发生的事情都是遗留的人类倾向在发挥作用的副产品。比起生命历史上的大多数时期,地球未来的轨迹似乎更多地取决于人们感受和行动的随机怪癖,而不是纯粹是选择压力的收敛结果(除非我们谈论的是模因之间的选择压力)。Robin Hanson 使用"梦想时代"这个短语来描述这个时代,在这个时代中,人类的冲动可以如此不被进化优化,却对未来产生如此重大的影响。达尔文主义是否会回归(Bostrom 2004),当我们达到资源极限时,或者未来是否会在中央组织的智能设计下允许当前人类表达的怪癖永久存在,这仍有待观察。如果Hanson的马尔萨斯场景是正确的,我们对弱势群体福利的人道关怀可能会逐渐消失——这是在广阔的利己主义存在之前和之后的高等脊椎动物统治时期的一个异常现象。

对苦难的影响

如果达尔文主义历史上在地球上造成了如此多的苦难,那么非达尔文主义的未来会更好吗?也许会,因为代价高昂的竞争会减少,允许更多正和的交换。话虽如此,这个问题并不明显——它取决于所创造的设计的内容以及可能扩散到太空的内容。例如,未来的人们可能会模拟达尔文式生命,比如地球过去发生的那样,从而在天文尺度上延续达尔文式的苦难。或者他们可能会计算算法,虽然不是达尔文式的,但仍然为了学习目的而经历负面强化,因此仍然会遭受痛苦。因为痛苦似乎是快速学习的重要部分,我们可能会期望未来的心智即使不在竞争压力下也会遭受痛苦。话虽如此,没有竞争,最优学习的迫切性可能会降低。总的来说,我会对没有达尔文主义的未来更加乐观,尽管我意识到它在许多方面仍然远非理想。

利他主义会被选择还是被淘汰?

Weinersmith (2016)是一幅SMBC漫画,设想了具有不同道德观点的自动驾驶汽车之间的互动,如义务论和功利主义。一辆"尼采式拖车高速驶过",口号是:"什么是好?!一切能提高力量感的东西!"它撞向其他汽车并将它们摧毁,因为它更大。Weinersmith (2016)解释道:"随着时间的推移,所有更温和的伦理体系都在自动驾驶车辆中消失了。"这种情况类似于Bostrom (2004)和Alexander (2014)中的情况,在那里,不受约束的进化压力导致与道德价值正交甚至对立的结果。

强大主体之间的互惠利他主义在未来可能会持续并加强,即使在竞争场景中,因为合作有助于主体更成功。但目前尚不清楚对弱势群体的同情心,如非人类动物或未来的"受苦子程序",是否会保留。

Christiano (2013)提供了一个有趣的论点,反对纯粹的、非互惠的利他主义将被选择权力最大化主体淘汰的观点。他认为:

在今天的世界中,似乎人类本质上是由自私自利驱动的,这种自私自利是进化的必然产物,善行主要是为了服务于自身利益而工具性地追求的,利他主义之所以存在,只是因为人类很难维持一个可信的反社会外表。

如果我们把这种情况投射到未来,在那里进化有更多时间运行,创造出越来越不受民间道德约束的自动化和组织,我们可能会预期一个结果,即自然选择已经剥离了所有同理心,转而支持自私自利和有效操纵。[...]

但进化本身似乎根本不偏爱自私自利。无论你的价值观如何,如果你关心未来,你都会被激励去生存,为自己和后代获取资源,保护自己免受掠夺等等。如果我关心用快乐的人填满宇宙,而你关心用你自己的复制品填满宇宙,我不会一开始就试图让人们快乐,同时允许你和你的后代不受约束地在整个宇宙扩张。相反,我会追求类似的资源获取策略(或与他人协调以阻止你的扩张),以确保我保持合理份额的可用资源,最终我可以花费这些资源来帮助塑造一个我认为有价值的世界。

正如Christiano (2013)指出的,Shulman (2012)在太空殖民的背景下提出了类似的论点。

换句话说,对弱者的同情可能不会完全消失,因为至少一些富有同情心的主体会像自私的主体一样努力维持权力。Christiano (2013)指出,我们历史上看到权力最大化主体战胜更富同情心的主体的一个原因是,大多数进化出来的生物执行一个专注于短期的给定策略。那些想要帮助他人的人倾向于以短期的方式帮助他人,而那些想要获取权力的人则专注于此。不久之后,那些恰好更喜欢权力最大化的主体就掌控了局面。然而,如果主体足够理性和结果主义,他们可以认识到长期实现他们的价值观需要维持权力,这将导致所有这些主体都趋向于寻求权力,而不是将大部分资源花在短期"消费"上。

我认为这个论点提出了一个合理的案例,即未来的纯粹利他主义可能不会降到零,因为至少那些关注远期未来、有战略头脑的利他主义者可能仍然能与其他权力寻求者竞争。话虽如此,社会当前的大量利他主义可能会被剥离,因为驱动它的副产品情感被淘汰。此外,我预计利他主义仍将是少数价值观,因为社会中也充满了具有不那么利他主义目标的战略性、结果主义主体,包括公司和民族国家。

Christiano (2013)认为可能会选择那些关心非常长期结果的人:

在金融领域:如果投资者有不同的时间偏好,那些更有耐心的人将获得更高的回报,最终积累大量财富。在人口统计学方面:如果一些人更关心未来,他们可能会生更多孩子作为影响未来的一种方式,因此在未来几代中占据更大比例。在政府方面:如果一些人关心100年后政府的样子,他们会利用他们的政治影响力来塑造100年后政府的样子,而不是试图赢得今天的胜利。

自然选择选择的是耐心。一千年后,在有效的自然选择下,最有影响力的人将是那些今天关心一千年后会发生什么的人。关于发生在我身上的事情的偏好(至少对于狭义的个人身份概念)最终会消失,被关于社会在最长时间尺度上看起来如何的偏好所主导。

也许这一点可以论证关注远期未来的利他主义者将胜过政府和公司,后者往往有较短的时间视野?我持怀疑态度,因为虽然我可以看到具有更长时间视野的投资者从长远来看会做得更好,但对我来说不太清楚是否有重要的策略,通过这些策略,关注远期未来的结果主义者可以胜过那些仍然非常有战略性的关注短期的结果主义者。例如,公司和富人对权力大厅有很强的影响力,我看不出关注100万年后的结果如何能帮助取代这些力量。

也许一个可能的途径是关注通用人工智能(AGI)。也许那些试图影响AGI结果的人将对AGI主导的未来产生不成比例的影响。但即使在这里,我也怀疑关注远期未来的优势是否那么大,因为今天的富有利己主义者将投资于AGI公司,将寻求影响AGI价值观,等等。因此,AGI公司在未来获得的大部分权力应该在很大程度上继续丰富和赋予现有精英或他们的后代权力。例如,美国军方积极关注AGI,并对长期新兴技术采取非常战略性的态度。(也许美国军方符合"不专注于单个人"的狭义定义而被认为是利他主义的,但它通常不是一个富有同情心的利他主义力量。)

此外,一些利己主义者可能会非常关心长期结果,如果他们期望自己或他们的孩子能够永远活下去。如果你的潜在寿命以数十亿年计,那么你会像关注远期未来的利他主义者一样关心数百万年后的事件。因此,追求权力的利己主义结果主义者似乎不太可能被关注远期未来的利他主义者淘汰。

总的来说,我警惕过于强烈地根据理论论点更新对世界运作方式的任何特定戏剧性转变的看法(Tomasik 2017)。这不是因为社会不会发生巨大变化,而是因为理论论点可能很脆弱,而且通常很容易为两个不同的、矛盾的结论提出令人信服的论点。所以我的先验观点是,长期未来中利己主义者与利他主义者力量的分布可能看起来像现今精英中这些力量的分布。当然,一些有权力的人相当利他主义,比如比尔·盖茨或伯尼·桑德斯。而许多人是轻度利他主义但主要是自私自利的。

即使利他主义在2500年地球上的权力斗争中仍然是一个派系,我预计未来主体的具体价值观将与现在的主体看起来非常不同,这既是因为某种程度的进化压力(尽管,正如我们所看到的,一旦主体成为结果主义推理者,这种压力就会减弱),也是因为社会动态即使在没有进化压力的情况下也会以不可预测的方式转变。例如,目前人类价值观的进化压力相对较小,除了像天主教(禁止避孕但允许生育)与震教(禁止生育)这样的情况,但我们仍然看到随着时间的推移价值观发生显著变化。一些人会欢迎未来的价值观变化,认为这是"道德进步",而另一些人则会对失去对他们目前珍视的事物的关注感到恐惧。

致谢

Phil Torres指出了本文之前版本中的一个不准确之处。