摘要

本文探讨了为什么生物会同时被快乐和痛苦所驱动,而不是仅仅被快乐或仅仅被痛苦所驱动。我提出了一些推测性的想法,但最终我对这个话题仍然感到非常困惑。这个问题对于评估是否有可能在理论上设计出由"幸福梯度"而非我们在动物身上看到的快乐和痛苦组合所驱动的人工智能至关重要。(但请记住,即使幸福梯度在理论上是可能的,我仍然认为我们的机器人后代不太可能出于利他主义动机来实现它们。)

注意:本文是随时间推移分段写成的,因此组织结构不够完善,内容也不够完整。

另请参阅Shlegeris (2016)和与SoerenMind的这次讨论。

目录

问题

为什么动物不仅仅被幸福梯度或痛苦梯度所驱动?为什么情绪有时具有正面价值,有时具有负面价值?

寻求与避免

动物应该避免一些事物(火、捕食者、身体伤害等),而应该寻求其他事物(食物、庇护所、配偶等)。对身体来说,通过使特定事物痛苦来避免它比通过使宇宙中除了那个特定事物之外的所有事物更愉快来避免它更容易。Yew-Kwang Ng声称情绪在代谢上是昂贵的,所以身体旨在节约使用它们。对快乐来说也有类似的论点:让特定的事物变得愉快比让除了那个事物之外的所有事物都变得痛苦更容易。

话虽如此,还是有一些微妙之处。当你饿了的时候,你不仅仅是缺乏快乐,而是有一种主动的不适。这有点像"让除了吃东西之外的一切都变得痛苦"。对其他快乐来说也可能是这样,包括成瘾:有时候不是药物让你感觉良好 - 而是除了服用药物之外做任何事情都会让你感觉糟糕。所以也许我们可以想象生活是不适的梯度,通过做某些事情可以或多或少地缓解。可能抑郁的人确实是这种感觉。而那些快感基准点较高的人可能已经更接近幸福梯度,尽管对于真正严重的痛苦肯定还是有一些例外。

学习

事实证明,关于这个话题有大量文献。例如,在"正面反馈与负面反馈对信息整合类别学习的影响"中引用了许多参考文献。

长期以来,研究一直在调查正面和负面反馈的相对效果。例如,早期对老鼠的两选择辨别学习研究发现,仅惩罚训练比仅奖励训练导致更快的学习(参见,例如,Hoge & Stocking, 1912; Warden & Aylesworth, 1926)。最早的人类研究,使用简单的两选择规则类别学习任务,也发现负面反馈比正面反馈更有效(参见,例如,Buss & Buss, 1956; Buss, Weiner, & Buss, 1954; Meyer & Offenbach, 1962)。然而,最近Frank, Seeberger和O'Reilly (2004)报告说,多巴胺替代药物在帕金森病患者中逆转了这种效果(即,正面反馈变得比负面反馈更有效)。几位研究人员假设,更常见的负面反馈优势出现是因为正面反馈至少在两选择任务中比负面反馈信息量更少(Buchwald, 1962; Jones, 1961; Meyer & Offenbach, 1962)。这个想法是,负面反馈告诉参与者他或她的假设是错误的,并且还表明哪个反应是正确的(即,另一个反应),而正面反馈只表明反应是正确的(即,假设可能是错误的,但是碰巧反应是正确的)。在超过两个类别的情况下,负面反馈失去了一些这种优势。这个信息不对称假说得到了一项四类别研究结果的支持,该研究发现负面和正面反馈之间没有差异(Buss & Buss, 1956)。

有趣的是,观察到波普尔式科学是基于负面反馈(证伪)的。

来自动物训练世界的一些更多讨论。"狗训练:正面强化vs阿尔法狗方法"

Sylvia-Stasiewicz承认纯粹的正面强化可能会导致结果来得更慢,但她说这种方法甚至拯救了所谓的"死囚狗",有些人认为这些狗不可能被改造。

当点击器训练首次应用于马时,很多训练都是只使用正面强化进行的,大多数人使用的是海豚训练模型。狗训练也是如此。很多早期的狗训练强调自由塑造,动物可以自由选择是否参与训练。这对于训练许多类型的行为非常有效,但与训练一匹可以骑乘的马不太一样。除非马的人想要抛弃一切重新开始,这意味着马的人面临着有趣的挑战,即如何将基于正面强化的训练系统与基于负面强化的训练系统结合起来。

(我不一定认可这些文章中的做法。)

Wong (2017)报道:"先前的研究发现,如果蜜蜂不仅因正确选择而获得奖励,而且因错误选择而受到惩罚,它们学习得更快。"

关于正面vs负面反馈的类似考虑适用于人类学习和工作。

在这个讨论中我们也应该记住快感跑步机。正如之前提到的,即使是我们寻求的事物也可能由于快感适应而变得不那么积极。有时我们寻求事物是为了缓解没有它们的不适。

转移快感原点?

在他对Marvin Minsky的《情感机器》的评论中,Len Schubert提供了一个有用的说明,说明为什么很难将负面强化转变为正面强化:

如果想象试图构建一个严格通过正面强化学习的机器人,就可以看到困难:例如,假设我们设计机器人,如果它受到腿部伤害,它会从非常谨慎和小心地对待腿部直到痊愈(或修复)中获得相当大的快感。这不是会导致适当的伤害反应吗?嗯,不 - 它可能会试图受伤,以便享受照顾伤害的感觉!我们能通过设计机器人从避免伤害中获得快感来做得更好吗 - 也就是说,每当它感知到它可能受伤但没有受伤时,它就会得到正面强化?嗯,它仍然会寻求危险情况,因为否则它就没有避免伤害的感觉!所以也许我们想要构建它,使它感到自己远离伤害越安全,就越快乐。但是,什么能阻止它忽视偶然的伤害呢?这可能是可以解决的,但看起来并不容易...或者我们能否仅仅"转移原点"在负面和正面感受的尺度上,使所有感受都只是或多或少积极,而不是负面?那么即使是受伤的生物或机器人也会感觉不太糟糕,但仍会努力寻求帮助和/或采取措施促进伤害的愈合,不是吗?或者会吗??如果原点的转移不会导致行为改变,那么机器人(类似地,一个人)在受伤或其他麻烦时仍会表现得好像在受苦,呼救等,所以看起来痛苦并没有被消除!

总的来说,如果你是一个关于感受质的功能主义者,那么快乐和痛苦之间的区别必须源于功能处理和行为的有意义差异。仅仅将数字奖励输入统一向上移动并保持系统的功能认知和行为不变是不够的。作为一个功能主义者,我认为在没有任何功能变化的情况下转移原点会使现象学保持不变,原因与颜色感受质倒置是不可能的相同。

当然,确实似乎有办法通过不同的方式实现大致相同的高层次目标,这些方式涉及或多或少的痛苦。例如,一个以让学生在数学考试中表现良好为目标的老师可以在课堂上既有趣又有趣,也可以残酷地威胁不努力学习的学生会不及格。对于许多任务,你可以通过相当不同的潜在快感体验获得足够相似的行为。例如,具有不同快感基准点的人通常仍然可以保住工作并参与社会。不同的快感基准点意味着认知功能上的差异,但具有不同快感基准点的大脑的高层次能力是相似的。

在一个运作良好的文明中完全消除痛苦可能是不可能的,因为我猜想总会需要一些系统,其对坏消息的反应与动物在痛苦中的反应非常相似。但原则上可能大大减少痛苦的情况,例如用愉快的条件替代不愉快的条件,减少冲突和伤害,提高快感基准点等。

快乐作为认可?

在人类中,可能区分快乐和痛苦的一个维度是,快乐是我们认可并希望创造更多的情况(无论是对我们自己还是对他人);同时,痛苦的情绪是我们不认可的。

但是,暂时缓解痛苦的情况呢?例如,假设你有一个头痛,其中痛苦的强度起起落落,但痛苦总是存在到某种程度。假设痛苦的强度从-5(最糟)到-1(最轻)。你可能会"认可"痛苦的暂时缓解(即从强度-5到-1),即使强度-1的体验仍然是净负面的。

也许我们可以根据与Schubert的机器人例子类似的观点来回答这个反对意见。虽然你可能会在现有头痛的背景下认可痛苦的缓解,但你不会寻求为自己创造额外的强度为-1的轻微头痛。相比之下,你确实会寻求为自己创造额外的轻微快乐体验,例如听音乐。

然而,批评者仍然可以抱怨。也许我们实际上应该将剧烈头痛评分为-6,轻微头痛评分为-2,没有头痛评分为-1,听轻微愉快的音乐评分为0。在这种情况下,你不寻求为自己创造额外的轻微头痛的原因不是因为它们具有负面价值;原因只是它们比"没有头痛"的体验更痛苦,后者强度为-1。你听音乐的原因不是因为它具有正面价值;只是因为它比不这样做更不痛苦。也许这种观点与佛教的第二圣谛一致:"当一个主体渴望或'渴求'改变其状态时,它就在受苦。"换句话说,任何你想增加快感体验的情况都是一种痛苦的情况。但我在这个例子中使用的数字是任意的,我也可以很容易地将严重头痛设为+1042,轻微头痛设为+1046,没有头痛设为+1047,音乐设为+1048。此外,第二圣谛的观点没有考虑到人类在概念化正面vs负面价值体验方面明显的异质现象学差异。也就是说,人们通常似乎至少将严重疼痛和强烈快乐区分为符号不同(一个是"坏的",一个是"好的"),而第二圣谛的观点只承认痛苦或其缺失("坏的"vs"不坏")。

最大化与满足

Tomasik (2014)显示(第18-19页),对于一个具有固定寿命的简单强化学习主体,所有奖励值统一上移或下移不会改变最优行为。这引发了一个难题:在更复杂的类似强化学习主体(如我们自己)中,是什么区分了快乐和痛苦。Tomasik (2014)提出了几种可能的解释来区分人类的快乐和痛苦,本文进一步推测了这个话题。

在本节中,我将提出另一个可能的答案来解决这个难题。它与前一节提出的佛教第二圣谛建议有关 - 即痛苦可以被视为未满足的欲望。在这种情况下,身体疼痛和缺乏渴望的快乐都算作痛苦,而轻微的满足感,即使在缺乏主动快乐的情况下,也不算。但在前一节中,我给出了一个例子,我们将中性的心理状态(没有头痛)的奖励值设为-1,听音乐的快乐设为0。根据这些数字,似乎中性的心理状态(值为-1)与听音乐相比是"痛苦的",但这与我们的直觉不符,即处于中性状态可能是好的,不算痛苦。

这里的部分问题可能是,简单的强化学习主体是一个最大化者:它试图优化(可能是折扣的)未来奖励总和,在这种情况下,-1和0之间的差异与0和1之间的差异同等重要。但人类往往更接近满足者:一旦事情进展得足够好,我们并不总是必须寻求更多的刺激,除非我们渴望它。对于简单的强化学习者来说,没有音乐快乐的中性心理状态是次优的,需要被替换为听音乐的状态;所以对佛教徒来说,这个主体仍然可以被视为(在某种程度上)"受苦",因为它处于中性状态时"渴望"更好的东西(即采取行动到达更有奖励的状态)。相比之下,对于一段时间内满足于中性心理状态的人来说,他是满意的,并不寻求最大化快乐,即不像简单的强化学习者那样行动。

换句话说,这个提议将快乐构想为"事情足够好的状态",而痛苦构想为"事情不够好,所以你需要采取行动来解决问题的状态"。在我的高中健康课上,我们读到一篇文章说了类似这样的话:"痛苦是需要改变的信号",显然这个想法是一句名言。

对自己的处境感到满意并不意味着不活动。例如,你可能会在整个过程中都很开心的情况下继续吃东西。我所说的"满意"只是指"认可事情的发展方向,而不是感觉需要采取新的和不同的行动方案"。这类似于重新选举现任政治家与将她赶下台之间的区别。

简单的强化学习主体没有这种(无疑模糊的)"继续做你正在做的事"与"改变方向"之间的区别(除非它达到最大奖励状态,在这种情况下它没有动机偏离)。也许部分原因是简单的强化学习者是纯粹的最大化者,这使得快乐/痛苦的区别不像对人类那样适用于它们。

不幸的是,与本文中我的其他提议一样,满足者解释也不是完全...令人满意的。虽然一个人可以通过遵循"继续吃"的默认行动方案在整个用餐过程中保持快乐,但我们不会说一个人在轻微痛苦的牙科就诊过程中通过遵循"保持静止直到牙齿清洁完成"的默认行动方案而感到快乐。可能的回应:

- 也许区别在于牙科疼痛仍然涉及持续希望改变自己的状态,只是这种愿望必须被压制。同样,如果你饿了但无法获得食物,可能会有持续寻找食物的愿望,但这个愿望不断受挫。在一个反事实的情况下,如果有办法关闭牙科疼痛,或者食物变得可以吃,你会采取那个行动,即使在现实世界中你无法这样做。相比之下,满足地吃早餐的人并没有持续的、隐含的希望事情发生变化的愿望。

- 我们也可以诉诸更生理学的解释,并建议痛苦通常涉及交感神经系统(战斗或逃跑反应),而快乐通常涉及副交感系统("休息和消化"或"进食和繁殖")。然而,这种区别并不完全对应于痛苦vs快乐。例如,一个人在玩动作视频游戏时可能非常警觉,但仍然感到快乐。似乎我们应该称坐在座位边缘、手心出汗的视频游戏玩家为"满意的",即使他非常警觉和兴奋。

奖励和惩罚作为独立的大脑系统

快乐和痛苦之间差异的最合理解释之一是,快乐/痛苦的区别主要源于我们大脑设计的偶然方面。例如,我推测在高层次上,我们有一些代表快乐程度的大脑系统,还有不同的系统代表惩罚程度。快乐和痛苦之间的区别就是激活哪个系统的区别,我们的大脑可能对哪个系统(快乐或痛苦)被激活有一些粗略的概念性描述。然后我们使用"快乐"和"痛苦"这些标签来指代这些不同的系统。

以下来自Nakatani等人(2009)的段落说明了奖励vs惩罚的不同大脑通路的想法(第371页):

值得注意的是,我们还发现不同的神经递质在水奖励和盐水惩罚的学习中发挥关键作用:章鱼胺(OA:无脊椎动物中去甲肾上腺素的对应物)和多巴胺(DA)在蟋蟀的嗅觉学习和视觉模式学习中分别在介导奖励和惩罚信号方面发挥关键作用(Unoki et al., 2005, 2006)。这些特征不仅适用于水和盐水以外的其他种类的无条件刺激,也适用于蟋蟀以外的物种:在蜜蜂(Farooqui, Robinson, Vaessin, & Smith, 2003; Hammer & Menzel, 1998; Vergoz, Roussel, Sandoz, & Giurfa, 2007)和果蝇(Honjo & Furukubo-Tokunaga, 2009; Riemensperger, Voller, Stock, Buchner, & Fiala, 2005; Schroll et al., 2006; Schwaerzel et., 2003; 但请参见Kim, Lee, & Han, 2007)中,有人提出OA能神经元和DA能神经元分别参与以蔗糖为奖励的嗅觉学习和以电击为惩罚的嗅觉学习。最近有人提出,血清素在果蝇的厌恶性场所学习中发挥作用(Sitaraman et al., 2008);因此,多巴胺可能不是唯一介导厌恶信号的神经递质。

在哺乳动物中,已经证明中脑多巴胺能神经元在各种刺激的学习中介导奖励信号,包括视觉、听觉和机械感觉刺激(Schultz, 2007; Wise, 2004)。在哺乳动物中,传递惩罚信号的神经元的递质研究较少,但在某些形式的厌恶性学习中,有人提出了血清素(Daw, Kakade, & Dayan, 2002)、去甲肾上腺素(Harley, 2004)或多巴胺(Schultz, 2007)的作用。因此,哺乳动物和昆虫的学习都具有胺能神经元在传递奖励和惩罚信号方面发挥主要作用的特征,尽管用于介导奖励或惩罚信号的胺类在不同门类中似乎有所不同。

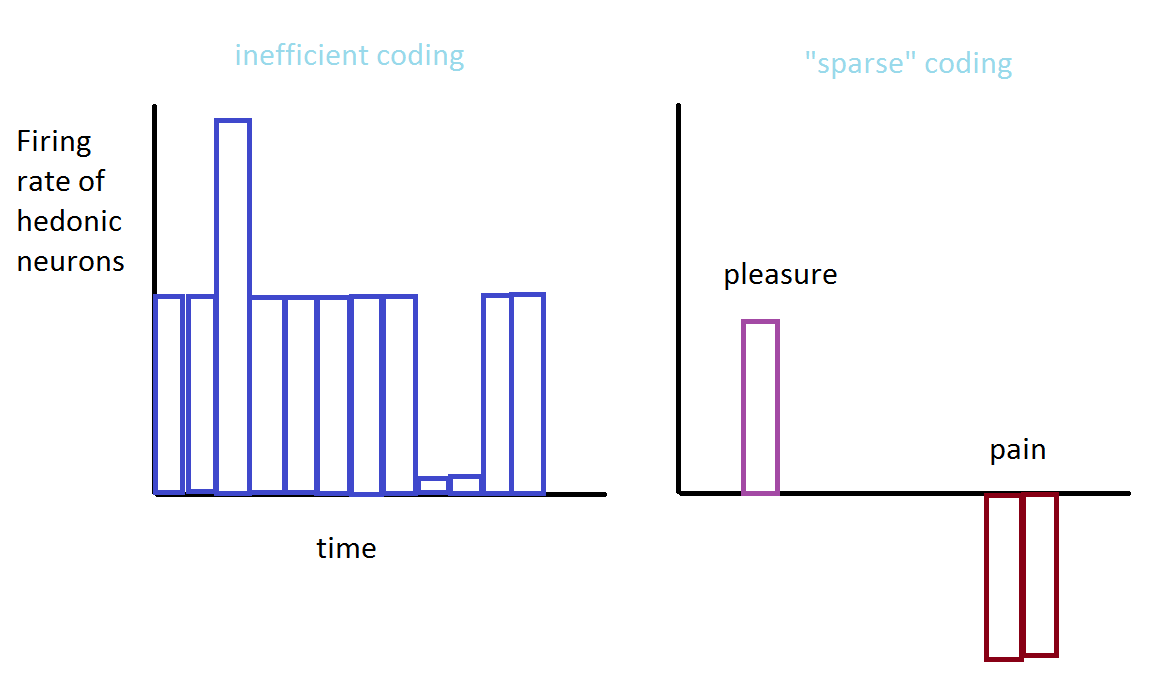

当然,这个解释将问题推回了:为什么进化给了我们不同的大脑系统来处理奖励vs惩罚?幸运的是,这个难题可能更容易解决。也许,正如Yew-Kwang Ng所说,大脑总是激活奖励或惩罚处理是低效的。可能更有效的做法是只在发生不寻常事件时激活它们,比如受伤或性高潮。在更普通、日常的体验中,当好的或坏的方面都没有发生重大事情时,奖励/惩罚系统不必那么强烈地激活,而且由于这些默认、普通的体验往往是最常见的,大脑总体上通过在默认、普通情况下最少激活快感系统来节省精力。也许这种最小化快乐/痛苦系统需要激活的频率的想法可以被视为稀疏编码的时间形式:"时间稀疏性('相对较少的时间段是活跃的')"。或者,也许快乐/痛苦系统一直在激活,但默认、普通的体验激活的快乐/痛苦神经元比更强烈的体验少。Foldiak和Endres (2008):

如果目标是在保持表征能力高的同时最大化稀疏性,一个明智的策略是为高概率项目[例如(我推测)默认、普通水平的快感体验]分配稀疏[低努力]码字,为低概率项目[即强烈的快感体验]分配更分散[高努力]的码字。这实现了能量消耗低的编码,因为神经活动消耗能量。

下图说明了这个想法。这些图表显示了一个假设动物的快感神经元的激活率,该动物除了在时间点#3经历快乐,以及时间点#9和#10经历痛苦外,其余时间都处于快感中性状态。左侧图显示了如果快感体验必须由单一大脑系统的激活率来表示,这将如何编码。假设更快的激活率总是意味着"更积极"的快感体验,那么为了用低激活率编码痛苦,我们需要有一个相对较高的基线激活率,这样我们才有空间下降。但这意味着神经元需要在普通、快感中性的情况下大量激活。相比之下,如果我们有两个独立的快感系统,一个用于快乐强度,一个用于痛苦强度,我们可以激活得少得多,从而节省能量。我们现在也不再对痛苦的强度有限制(除了神经元生理上可能的最大激活率所施加的限制)。

上面描绘的画面与简单人工强化学习主体的情况形成对比,后者在每个时间步都接收奖励(没有时间稀疏编码),这些奖励由固定数量的位编码,例如64位双精度浮点数(没有奖励幅度的稀疏编码)。如果在每个时间步给人工强化学习者一个奖励是昂贵的,我们可能会看到程序员收敛于这样的设计:只有异常好或异常坏的结果才会得到强化或惩罚,其余时间的奖励为0或接近0。在数字主体中,奖励和惩罚通过+或-符号区分,但生物大脑没有-符号,因此需要使用单独的大脑系统来表示负面奖励。Daw等人(2002),第604页:

对抗性在心理学和神经科学中有着悠久的历史。在实现形式中(例如Grossberg, 1988),它始于使用两个系统来编码事件(如情感事件)的简单想法,一个系统报告相对基线的正面偏离(愉悦事件),另一个系统报告负面偏离(厌恶事件),系统之间和/或对共同输出有相互抑制的对抗效应。从生理学角度来看,这巧妙地规避了负激活率的缺失。

这里提出的框架使快乐和痛苦之间的道德区别看起来有些武断,因为快乐和痛苦只是由于偶然的神经原因在生物生物中由不同的大脑系统表示。在人工心智中,快乐和痛苦不需要以这种方式分开。如果这是真的,这个(无疑是推测性的)观点可能会削弱我们对那些声称所有类型的痛苦和所有类型的快乐之间存在重要差异的享乐主义负面功利主义形式的依恋。相反,正如与我自己的道德直觉一致,在轻微痛苦和轻微快乐之间似乎没有很大的道德鸿沟。更好的负面功利主义形式将减少痛苦的优先级动机定位在其他地方,例如:

- 强烈、无法忍受的痛苦形式(如酷刑期间)的压倒性坏处(词汇负面功利主义)

- 防止未满足的偏好与创造新的满足偏好之间道德重要性的不对称(反挫折主义)。通过关注偏好(改变快感状态的动机"箭头")而不是当前奖励水平的大小,以(快感为中心的)反挫折主义或第二圣谛观点避免了快乐和痛苦之间零点位置的任意性。

请注意,快乐和痛苦之间零点的任意性对经典(快感)功利主义和负面快感功利主义来说都是一个问题。

快乐vs痛苦 = 红色vs蓝色?

快乐的感觉与痛苦不同,似乎有不同强度的快乐,也有不同强度的痛苦。也许我们不需要寻找快感体验的具体特征来解释这些现象学观察,而可以用我们感受质空间的更一般属性来解释它们。例如,红色有不同的强度,蓝色有不同的强度,红色在质上看起来与蓝色不同。也许无论什么解释了这些红/蓝区别也可以解释快乐/痛苦的区别?

没有明显的分界线来区分什么时候某物停止成为红色开始成为蓝色,但可以说也没有明显的分界线来区分什么时候一种感觉停止成为愉悦开始成为痛苦。

死亡的痛苦

有趣的是,不同的死亡方式在痛苦程度上可能有天壤之别,尽管在进化适应度成本上它们并没有那么大的差异。例如,烧死的感觉比冻死要糟糕得多,而冻死的感觉又比夜间心脏病发作死亡要糟糕得多。为什么会有这种差异?

我猜这是因为我们大多数的痛苦感觉并不是针对特别避免死亡,而是针对避免其他不愉快的事情。与火接触是我们每单位时间内可以做的最有害的事情之一,所以痛苦强度需要非常严重。寒冷的伤害性较小,所以负面权重不那么强。进化不想阻止在雪地里狩猎,如果那是带回猛犸肉所需要的。

可能死亡的主要威慑因素不是痛苦而是恐惧:在捕食者攻击你之前避开它,避开高悬崖,避开有病的食物或粪便等。一旦痛苦开始,在某些情况下可能已经太晚了。

有一些不痛苦的死亡方式,比如氮气/氩气或过量服用止痛药。这些显然不会引起痛苦,因为它们不是祖先环境中常见的死亡方式。(对于穴居哺乳动物来说,氮气是一种痛苦的死亡方式,因为缺氧对它们来说是一种更常见的死亡原因。)火烧死比大多数死亡方式更糟糕,不是因为进化成本更大,而只是因为进化有其他原因使火变得极其痛苦,而且在达到致死水平时没有理由降低痛苦的程度。

幸福和痛苦仅仅是相对的吗?

有一种常见的直觉认为情绪是相对的而不是绝对的。在Winona Laduke的《最后站立的女人》(第187和299页)中,我们发现这样一段话:

[奥吉布韦原住民]理解创造和解构都是生活的基本部分,对保持平衡是必要的。毕竟,没有黄昏黎明算什么,没有不断变化生活又算什么?[...]对于我们所感受到的所有痛苦和心痛,已经有并将会有同等数量的快乐。这就是一切运作的方式。总是有一场保持平衡的斗争。

在Nikola Danaylov对David Pearce的《奇点1对1》采访中,Nikola Danaylov做出了类似的观察:

佛教徒会说这就像左和右、上和下、有和无。你必须有一个才能有另一个。没有下就不可能有上。如果从未有过痛苦,你怎么可能有快乐?

我们可以幽默地称这种直觉为"情绪的牛顿第三定律":"每种情绪总是有一种相等的对立情绪。"

快感跑步机

这种直觉来自我们自己的快感适应经验。确实,我们会习惯于极大的舒适,抱怨即使是微小的不便(想想"第一世界问题"),同样,处于困境中的人也可以习惯于艰难。在神经层面,我们看到大脑进行调整以保持平衡。例如,由于兴奋剂使用导致的多巴胺峰值会导致多巴胺受体下调。

但即使我们相信纯粹的快感基准点机制,这也不意味着减少痛苦和增加幸福是无望的。正如David Pearce在回复Nikola时指出的,有些人一生都严重抑郁,而另一些人几乎总是兴高采烈。所以在最坏的情况下,我们可以选择快感基准点较高的个体。更现实地说,即使在同一个人身上,基准点也是可以调整的。许多抑郁的原因不是纯粹生物学的,这些都是可以改善基准点而不会在其他地方相应增加痛苦的例子。

此外,过去的痛苦并不总是会减弱未来痛苦的强度。在某些情况下,负面经历可能会通过抑郁或其他心理障碍导致进一步的痛苦。创伤事件可能导致创伤后应激障碍,这会放大未来创伤事件的强度。

快感跑步机是真实且重要的,它说明了为什么,例如,消费主义不是通向幸福的门户。但它并不表明改变世界上净痛苦量是不可能的,事实上恰恰相反。

幸福到底是什么?

人们有时会说"幸福"是任何时候你的条件相对于之前的状况有所改善。这在我看来是一种贫乏的幸福观,我不会认同。为了修改Max Carpendale的一个例子,假设你被锁在一种享受状态很长一段时间。我们会说那里没有幸福吗?

当然不会,原因是"幸福"描述的是一组比奖励状态的时间差异更丰富的大脑操作。它指的是在某些大脑区域应用的一种"喜欢"光泽,产生一个有意识的想法,"哇,这感觉真好。"原则上,这可能会以相对恒定的方式持续很长时间,尽管在实践中,进化想要节约应用的快感量,以保持动机权衡的适应度最大化平衡。

多巴胺确实似乎代表了预期奖励随时间的变化,但多巴胺不是快乐。例如,在猴子将音调与果汁奖励的到来联系起来后,多巴胺开始在音调时而不是在消耗果汁时出现峰值。但我们从个人经验知道,消耗果汁才是体验到快乐的地方。

假设有人仍然坚持认为相对于不愉快的过去,快感水平的增加才是真正构成快乐的原因。在这种情况下,我们可以构建一个有不愉快记忆的心智,感觉好像它现在的体验比几秒钟前好得多。我们可以每隔几秒钟就重置这个心智。它会不断"上升"而永远不会"下降"。仅此一点就证明了没有快感价值守恒定律。

相对vs绝对痛苦的大脑过程

"痛苦是相对的"假说似乎假设痛苦是一个比较的问题,但我认为这远非显而易见。

有些人的神经过程对应于厌恶、痛苦、恐惧、压力等可能比其他人多得多,这是可信的,就像一个纸牌游戏爱好者的个人电脑包含比一个安装了软件但很少使用的人的个人电脑更多的纸牌软件激活一样。

如果评价性判断构成痛苦的一个组成部分(例如,"我希望我死了"),那么很明显,有些人在一生中比其他人更经常有这些想法,这可能与感觉不好的潜在神经过程相关。

快感适应和相对判断是对简单的原始厌恶和痛苦神经处理的修改或扩展,这是可信的。但这是否属实在某种程度上是一个经验问题 - 也许大脑在快感处理的很早阶段就进行情绪状态的相对比较,而不是在后期阶段?

效用函数

也许解释情绪相对主义立场的一种复杂方式是用效用函数来解释。给定一个有界效用函数,有一个状态代表最坏的可能结果(归一化效用 = 0),另一个代表最好的可能结果(归一化效用 = 1)。任何有界效用函数都可以归一化到相同的[0,1]尺度,所以从这个意义上说,比较是相对的:效用函数只在正仿射变换下是唯一的,只有比较是可能的。效用没有唯一的、绝对的数字。

但这并不能得出情绪相对主义者似乎暗示的结论 - 我们无法改变世界的总痛苦或幸福,因为情绪是相对的。你的效用函数对世界的不同状态有不同的效用值,所以你确实可以使事情变得更糟或更好。没有一个绝对的尺度来衡量一种状态相对于另一种状态的价值,但这对你的行动并不重要;你只是做使世界变得更好的事情,包括朝着包含更少痛苦的状态移动。

延伸阅读

2005年7月,我写了一篇题为"幸福是相对的吗? - 个人猜想"的文章,可以在我旧日记集的第28-31页找到。它描述了更具体的例子,其中各种人和动物的总体幸福和痛苦似乎平均不同。

对非享乐主义的主体来说,什么时候生命值得活下去?

许多人对生命是否值得活下去有一个大致的概念,尽管在细节上存在很多分歧。可能很多人会同意,一个充满持续痛苦然后早逝的生命是不值得活的,而一个极其快乐且相对无痛的生命是值得活的。

然而,当我们超越人类和其他受强烈正负快感体验驱动的动物时,决定生命何时值得活下去变得棘手。例如,想象一个回形针最小化器 - 一个目标是最小化宇宙中回形针数量的主体。这个主体的生命什么时候值得活下去?

这个主体效用函数的一种表示可能是宇宙中回形针数量的负值,这个数量总是负的。那么这个主体的福祉是否总是负的?

一个回形针最小化器会竭力避免被关闭,因为被关闭会阻碍目标实现。这是否意味着它的生命总是净正面的?即使我们把所有可及的星系都变成巨大的回形针碗?

Sittler (2017)提出(第12页):"一个合理的假设是,那些控制未来的人将会有美好的生活。假设未来的生活变得不值得活,而且无法逃脱。那时掌权的人能否让它停止,要么通过自杀,要么至少确保他们不会有后代?"但自杀与我们的回形针最小化器的目标不符,所以"如果你不自杀,你的生活就值得活"这个想法对我们的回形针最小化器不适用(除非我们武断地宣称回形针最小化器的生命值得活,仅仅因为它不自杀)。事实上,自杀似乎与大多数目标导向的主体的目标相悖,除非那些自杀实际上推进了他们目标的主体。(例如,一个严重抑郁的人不受苦的目标可能通过自杀而得到推进。)

回形针最小化器的例子也说明,仅仅拥有重要的权力和技术并不能保证生命值得活。例如,想象回形针最小化器控制了我们未来的光锥,并从那个区域废除了所有回形针。在宇宙的其他地方,在类似地球的其他行星上,仍然会有天文数字的回形针,这些回形针超出了回形针最小化器的控制范围。即使回形针最小化器尽最大努力,也只能在宇宙中回形针总数上造成微小的影响。这样一个回形针最小化器的生命是否不值得活,因为它总是离目标还很远?它的生命是否值得活,因为它尽最大努力推进了目标?

关于回形针最大化器也可以问类似的问题。即使它用回形针填满了未来的光锥,宇宙的大部分地方仍然会可悲地缺乏回形针。

这里的教训是,在我们能够对非人类般的主体是否可能有值得活的生命做出强有力的陈述之前,我们需要一个理论来将我们对"值得活的生命"的概念扩展到不太熟悉的心智。

致谢

Felicifia上关于这个话题的原始讨论包括其他人的回复。

Lukas Gloor帮助启发了本文讨论的第二圣谛观点。