摘要

从进化的角度来看,短命动物在追求眼前利益时可能比长寿动物更加鲁莽。这可以被解释为短命动物感受到的恐惧和痛苦可能较少,但也可以理解为短命动物在成功时感受到的快乐更多。仅凭进化考虑无法确定短命和长寿动物之间的快乐痛苦尺度。由于死亡是一次性事件,其带来的痛苦不受适应性考虑的限制,因此即使对于鲁莽的动物来说也可能非常强烈。短命动物对学习的需求较少,这可能是减少它们相对于长寿动物的意识概率的微弱证据。

最后,请记住,这种单一的快乐奖励模型是高度理论化的,我们不应该仅凭此就下结论;我建议研究短命与长寿动物实际风险承受能力的数据。思考世界上昆虫痛苦的规模是令人沮丧的,我们很容易想找借口忽视它。本文提出的极其粗略的推测不应被视为大幅降低昆虫痛苦重要性的理由。

目录

引言

"一生不是永恒,所以要抓住第一次机会,不要等待第二次机会!因为有时候,根本没有第二次机会!" --C. JoyBell C.

进化的视角有助于评估生物是否以及在多大程度上感受痛苦。例如,反对植物痛苦的几个论点之一是,植物从恐惧或痛苦中几乎没有进化优势,因为它们无法逃跑。(当然,它们可以调动内部应对压力/伤害的反应,偶尔也会向邻近植物发出危险信号。)另一个例子,受Carl Shulman启发:人们经历的最糟糕的痛苦远远超过最好的快乐,原因是严重的伤害可能会摧毁一个人的整个未来适应度(生育和照顾多个孩子),而一个人可能拥有的最好的瞬间体验,比如说,只是与一个好伴侣开始一次怀孕的小概率(考虑到祖先环境中婴儿和儿童死亡率,即使这也远不等同于成功养育一个新孩子)。

最终,适应度只来自于创造可存活的后代,但当中间状态也被赋予价值时,学习会更成功,否则生物体不太可能达到最终状态。例如,在下国际象棋时,只有最后赢得比赛才重要,但为了使计算更可行,你可以假设中间状态下棋子越多越有价值,皇后比兵更重要,等等。同样,我们可以粗略地说,食物对适应度有好处,小伤害略有不利,失去一个孩子给捕食者是非常糟糕的,等等。一个更成功的生物体会以这样一种方式分配其奖励/惩罚权重,使得给定结果的权重近似于该结果对中间适应度的影响。从经验上看,一个状态的主观快乐/痛苦程度大致与这种强化学习的奖励/惩罚值成正比,尽管在大脑中似乎"喜欢"与"学习"是不同的,如果是这样,这种对应关系就不需要完全精确。

活得快,怕得少

当我们考虑不同年龄的生物时,我们注意到一些有趣的事情:那些未来生命更长的生物有理由比那些即将死亡的生物更加谨慎。这是因为如果长寿的生物搞砸了,它们会在很长一段时间内失去潜在的未来适应度,而如果它们接近生命的尽头,永久性地伤害自己的严重程度就会降低。因此,相对于短命生物所做的,长寿生物应该只为更高的回报冒险,并且只在风险较小时才去追求给定的回报。我在"代理人寿命相关风险厌恶的风格化模型"中探讨了这一点的具体演示,但那里的阐述有些繁琐,基本观点本身就足够直观。

这个理论预测,生物应该随着年龄的增长变得更加鲁莽,但我认为这在经验上并不正确。a一个原因可能是生物实际上并没有明确的生命终点,所以它们永远不会达到像你知道世界明天就要结束时那样鲁莽的时刻。另一个原因是,生物在晚年的单位时间适应度可能低于早年,尤其是在它不能再生育之后。因此,它在早期鲁莽时失去的东西更少。(当然,它可以留下来照顾孙辈,尽管它也需要担心浪费本可以给孙辈的食物和其他资源。)最后一个解释只是进化不够复杂,无法使恐惧、痛苦和快乐的权重依赖于生物的年龄,所以它将它们固定在一个单一的值上。

短命动物,就像接近生命尽头的动物一样,只剩下几次繁殖的机会。一些物种的个体在死亡前只繁殖一次,所以它们的卵都"押在一个篮子里"。在这种情况下,我们会预期短命动物相对于长寿动物会有较少的恐惧/抑制。如果由于受伤、压力和其他非致命形式的痛苦而导致的痛苦也抑制了未来的冒险行为,我们可能会预期短命动物相对于长寿动物的这些痛苦强度较低。Hedonic Treader在Felicifia论坛的一个帖子中提出了这个想法。

对昆虫的应用?

相对于人类,昆虫的寿命很短,所以如果这个抽象模型确实适用于昆虫,我们可能会预期,例如,它们对危险情况的恐惧程度会比人类低。当然,目前还不知道昆虫是否能感受到恐惧或痛苦。然而,如果它们能感受到,我们会预期其强度会按上述方式变化。同样,它们应该对伤害不那么在意,因为它们没有时间等待愈合,而且不应该被抑制去做未来的冒险事情。这是否有助于解释为什么昆虫似乎不受某些形式的组织损伤(如断腿)的困扰?

我提出的适应度模型是高度抽象的,我不太清楚昆虫究竟会在多大程度上遇到需要冒未来适应度的风险以获得短期回报的情况。这方面的例子可能是什么?也许它们会更愿意接近捕食者以捕获食物,而长寿动物则不会这样做?

一个现实世界的例子是巴西无花果蜂,其成虫寿命只有1-2天。由于对产卵的无花果竞争激烈,这些黄蜂会为无花果而战斗至死,因为它们短暂的寿命不允许等待。

另一方面,在许多情况下,昆虫表现出与我们预期的大型动物相似的厌恶水平。例如,当电击与气味配对时,果蝇会在未来避开那种气味。威胁所有未来适应度的情况可能仍然非常令人厌恶,而且在自然界中并不罕见。

死亡的痛苦呢?

死亡本身不受学习的影响,因为它只发生一次。任何反馈信号都将是无效的,因为即将死亡的动物永远无法使用该信号来改变其未来的行为。因此,进化没有纯粹的"死亡"惩罚感觉。也就是说,死亡的前奏通常伴随着身体破坏,这会因其他原因而疼痛:要么是因为对较小伤害的学习厌恶,要么是因为对组织损伤的硬编码触发器。虽然死亡的瞬间没有强化信号,但通常伴随着走向死亡轨迹的许多事情都被设计成非常痛苦的,以阻止生物继续沿着那条路走下去,更重要的是,因为即使它们不杀死生物,也会造成适应度损害。如果更鲁莽的动物愿意比更谨慎的动物走得更远在接近死亡的路上,我们可能会预期死亡的前奏对它们来说可能会稍微不那么痛苦,但不清楚这在多大程度上普遍成立。

还要记住,昆虫每对亲代的后代数量也比大型动物多几个数量级。所以即使每个子代的死亡痛苦对昆虫来说比大型动物低几个数量级(这似乎是值得怀疑但并非不可能的),也有更多数量级的子代死亡。即使在这个模型中,一对昆虫所有后代的死亡所造成的总痛苦仍然可能超过一个K选择物种一个后代的死亡所造成的痛苦。

伤害自己更多

如果短命动物更加鲁莽是因为它们感受到的恐惧和可能的痛苦更少,这是否意味着它们的痛苦更少?也许是,但请记住,更加鲁莽意味着它们更频繁地伤害自己。

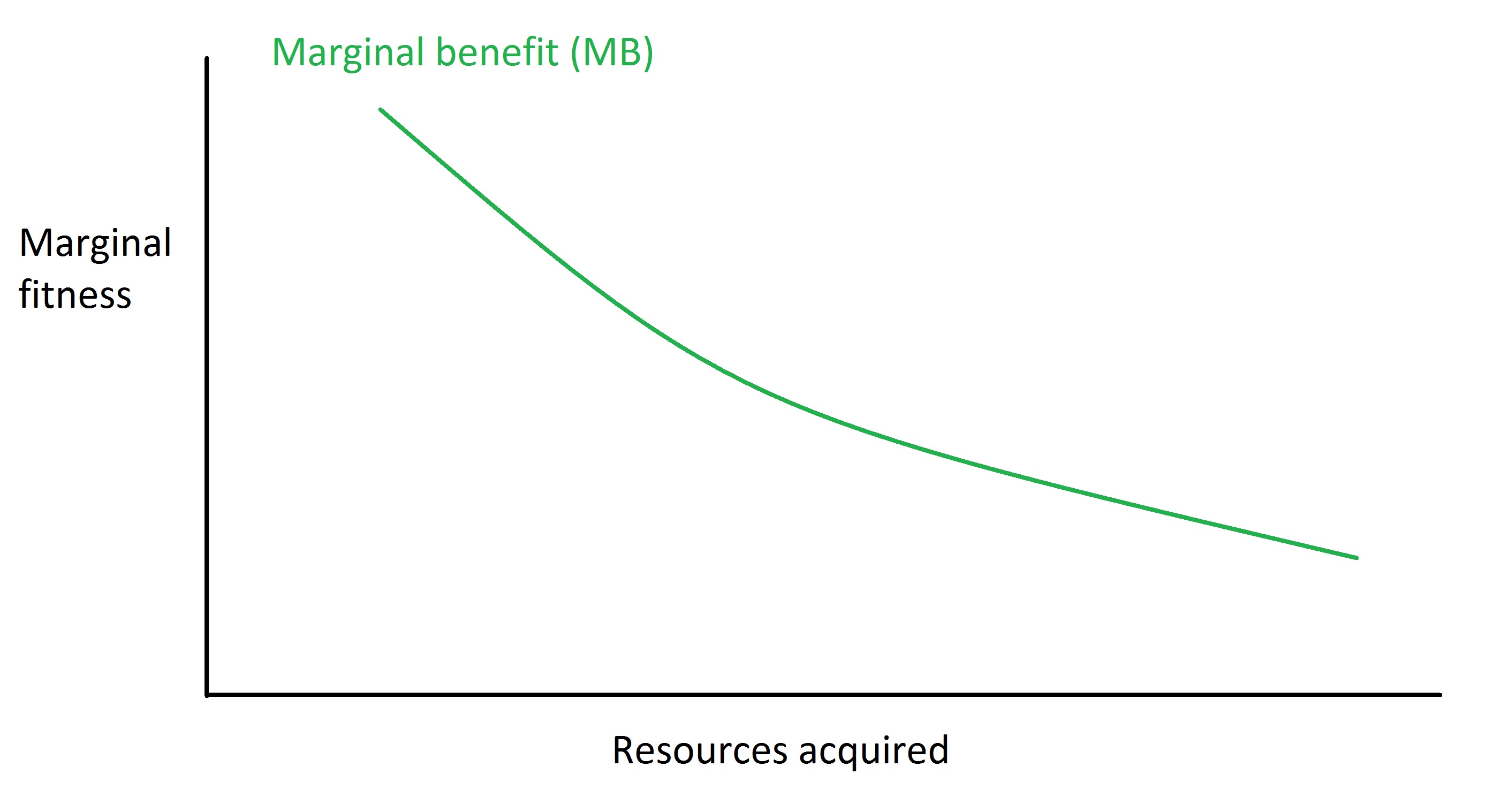

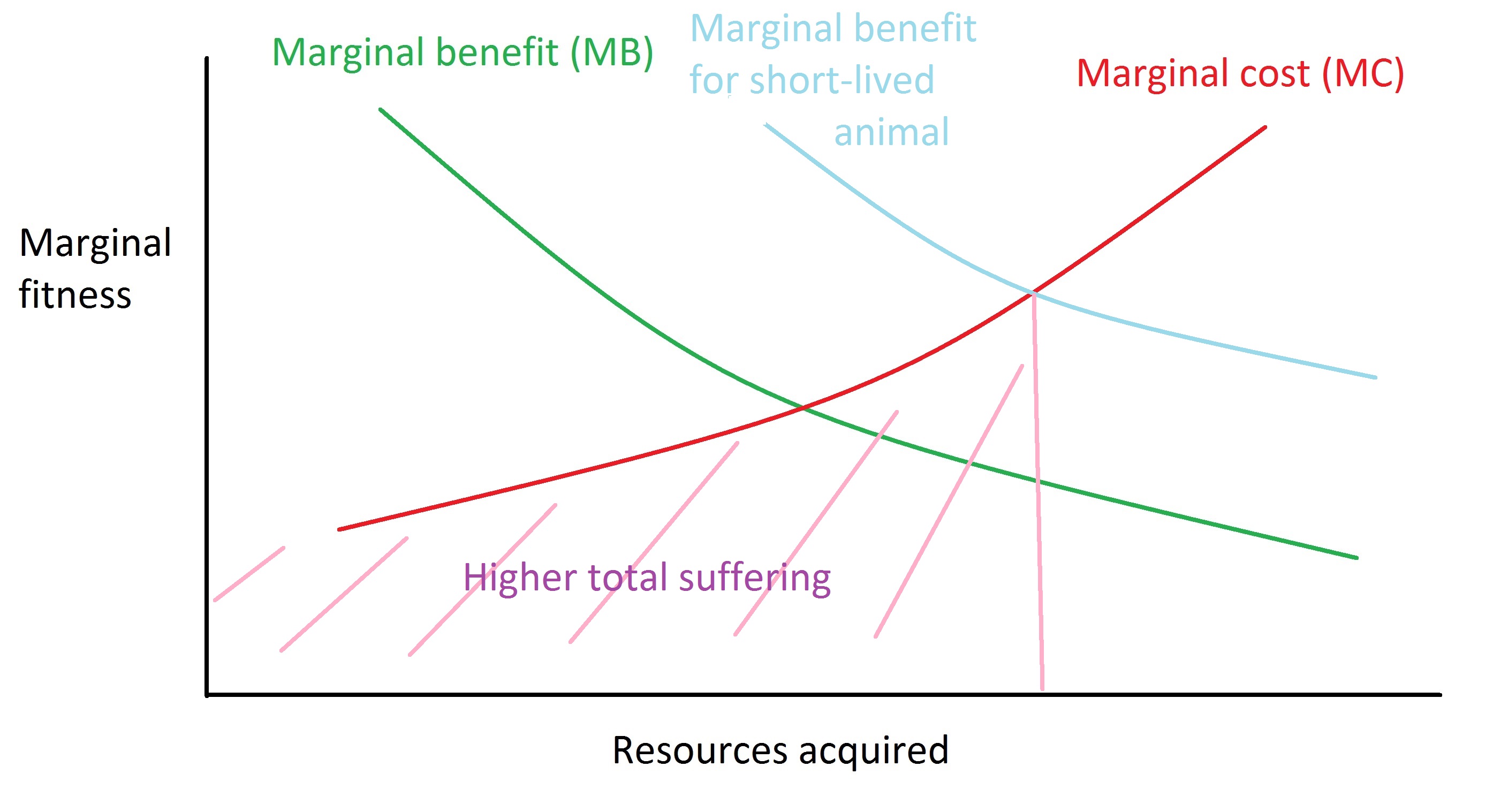

我们可以开发一个受经济学启发的最优性模型来描述动机权衡。具体来说,考虑x轴代表动物对资源的"需求量",即它每天寻求的食物、领地、交配机会等的数量。这些额外资源的边际效益似乎要么下降(食物的情况),要么保持不变(雄性的交配机会),所以总的来说,我们可以用一条下降曲线来表示边际效益:

请注意,这与我们对快乐奖励的心理感知是一致的:第N个香蕉不如第一个香蕉那么令人愉悦,以此类推。

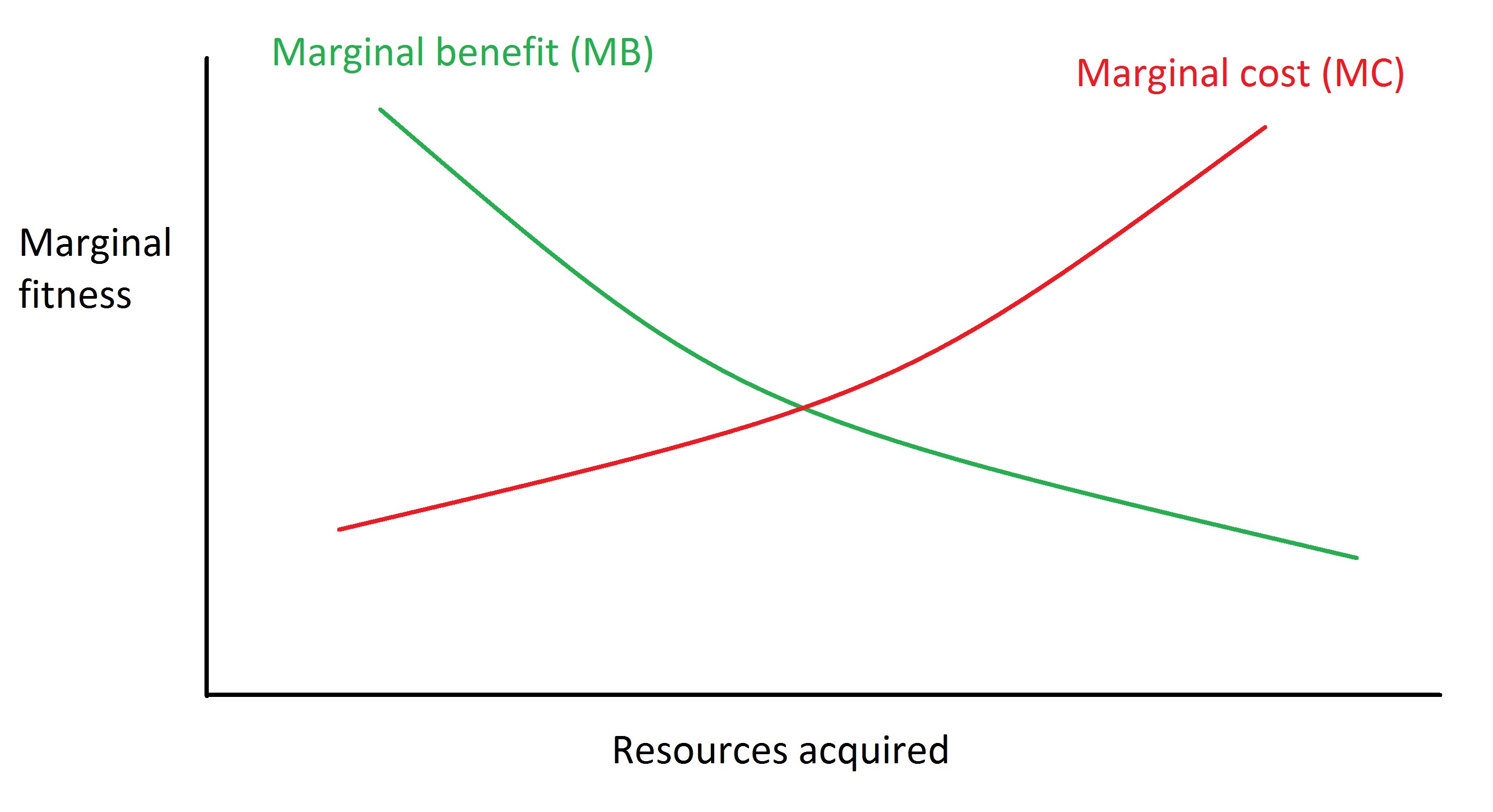

同时,获取额外食物、领地等的成本似乎会随着试图获得越来越多而增加,因为必须搜索更远的地方寻找食物,保护更大面积的土地,等等。就寻找新伴侣而言,你可能会先挑选最容易的,后面的可能会越来越难。所以我们预期边际成本曲线——你必须牺牲多少适应度来获得给定水平的资源——至少是平坦的,甚至可能是上升的:

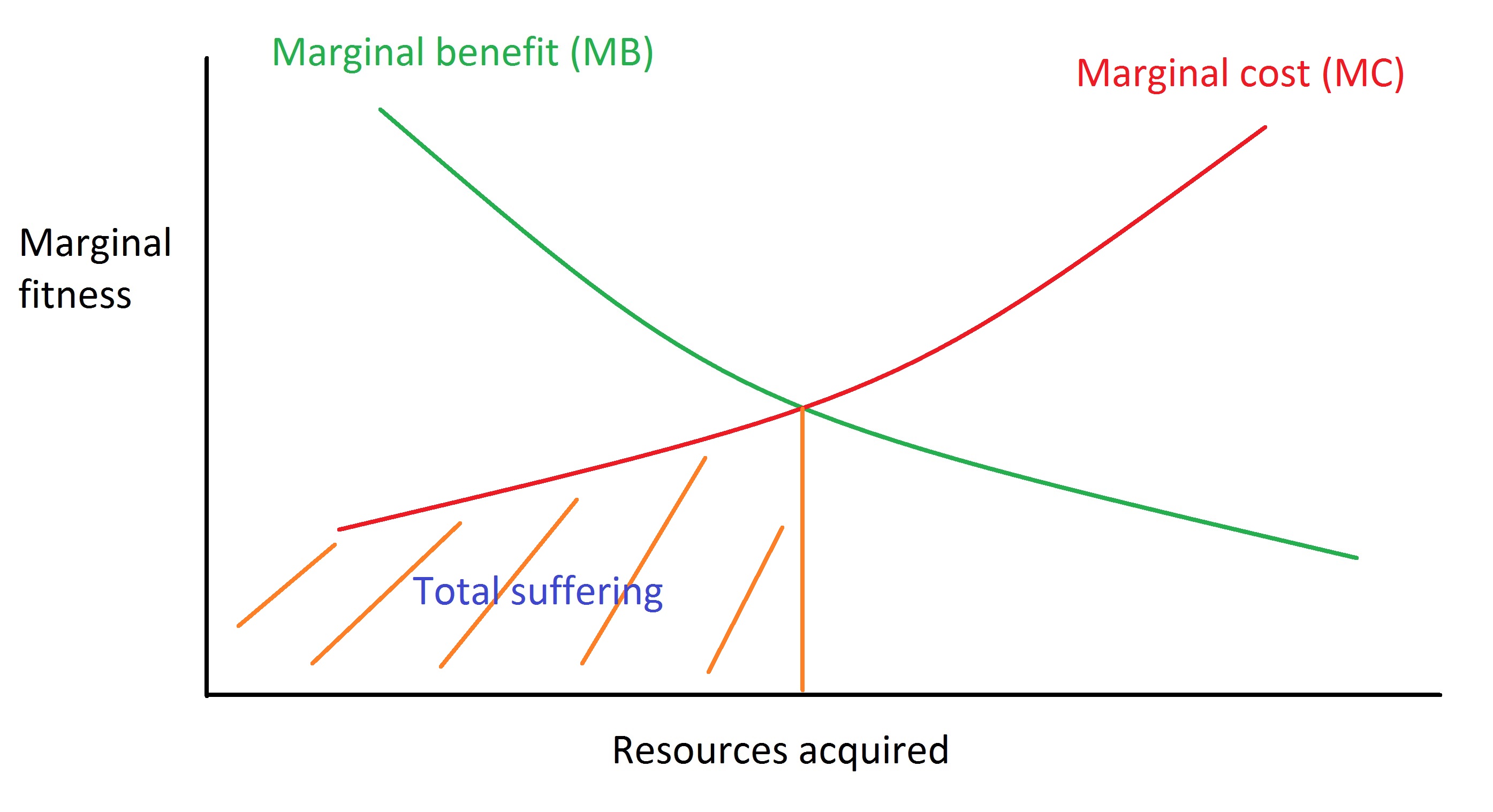

进化优化的生物体将拥有驱使它们获取资源的快乐系统,直到边际适应度效益低于边际适应度成本。边际适应度成本应该与痛苦成正比,所以这些生物体忍受的总痛苦是边际成本曲线下面直到平衡点的面积:

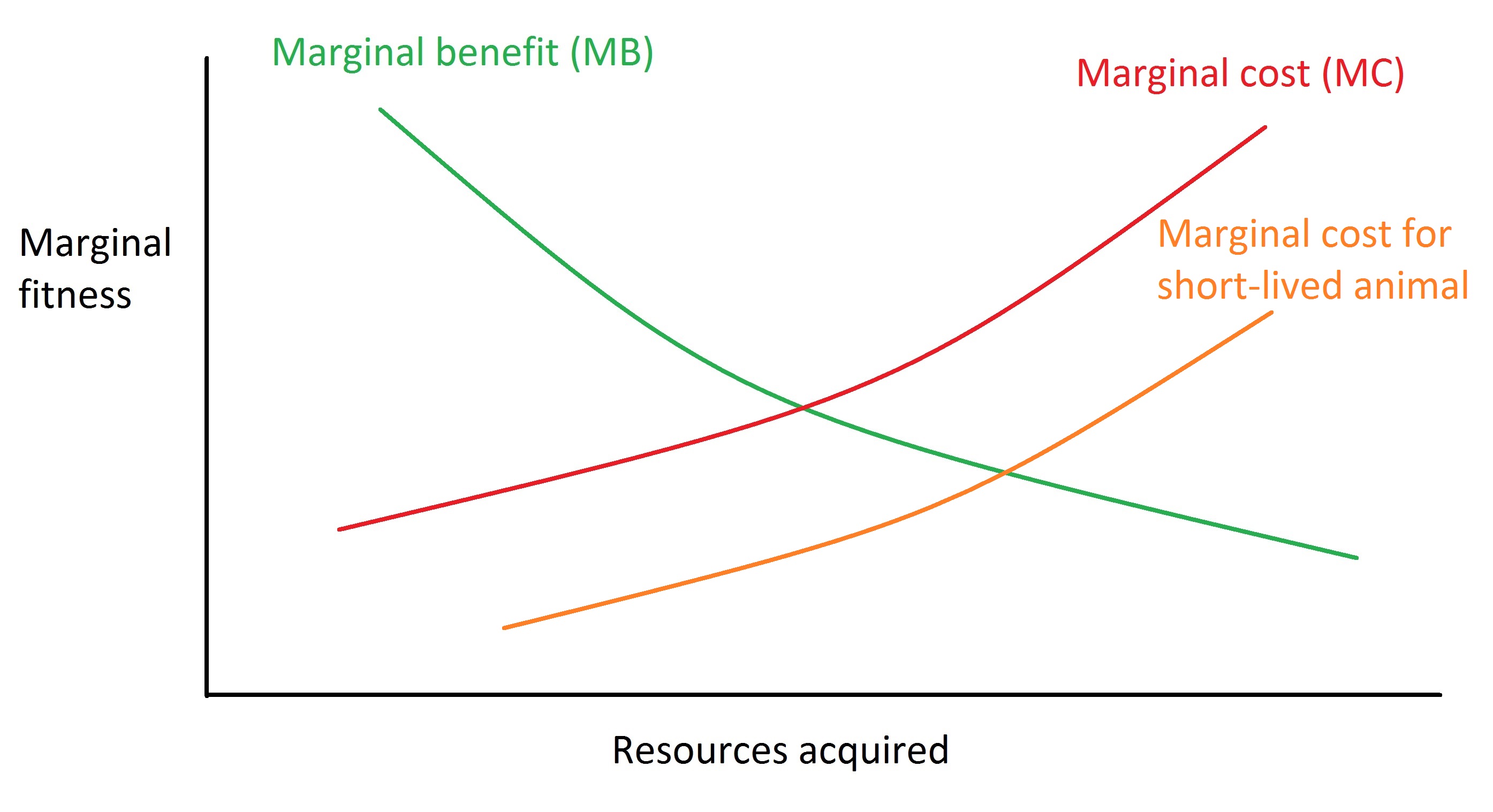

现在,假设我们考虑一个短命物种,由于总的未来适应度损失较小,受伤的机会成本较低。在这种情况下,边际成本曲线较低。结果是对给定水平的资源的痛苦较少,但平衡点也向外移动,要求更多的总资源:

总痛苦的净结果是减少还是增加并不完全明显,尽管直觉上似乎由于寻求更多资源而导致的总痛苦增加可能小于由于愿意承担更多风险而导致的减少。

注意:虽然我喜欢以某种方式使用我在本节中引入的边际效益和边际成本图表的想法,但我对是否正确地说短命动物有较低的边际成本曲线感到非常困惑。图表中x轴和y轴的确切单位是什么?它们在不同物种之间如何缩放?等等。除非我在这些问题上找到更多的清晰度,否则不要太认真地对待前一节的讨论。

人际比较问题

到目前为止的讨论有一个很大的漏洞。你还有多长时间可活影响你有多鲁莽,但它并不说明这是表现为较少的恐惧/痛苦还是更多的兴奋/快乐。我本可以说短命动物在成功时感受到的快乐远远超过长寿动物,因为它们只剩下几次机会,所以值得冒可怕的痛苦风险来获得回报。在一个在死亡前只交配几次且不照顾后代的物种中,单次性高潮可能相当于人类多年的性高潮和养育子女的总和,因为生物体的大部分适应度都包含在那个行为中。

如果我们不是降低短命动物的痛苦权重,而是提高它们的快乐权重,我们会得出结论:短命动物每次受伤时的痛苦与长寿动物相同,而且因为它们更频繁地冒受伤的风险,它们实际上在总体上遭受更多痛苦!

上一节的边际效益/成本图表可以捕捉到关于更大的鲁莽是由于较低的痛苦还是仅仅由于更高的快乐的模糊性。我们可以说短命动物对给定水平的资源有更高的边际效益曲线,而不是说它们有更低的边际成本曲线,因为给定的一口食物或交配事件占其总适应度的百分比要高得多:

这不过是当我们将效用基于动机权衡时,缩放人际效用的一般问题。我们必须在各种生物之间选择交换率,但我们并不必须将昆虫的快乐与人类的快乐等同,并降低昆虫痛苦的权重。我们可以将昆虫痛苦与人类痛苦等同,然后提高昆虫快乐的权重。或者我们可以在中间做些什么。

Carl Shulman建议(个人交流)说,昆虫痛苦较少而不是感受到更多快乐更为合理,因为更简单的动物可以用更少的快乐体验层次来应对,所以如果进化只使用较少强度的情绪会更容易。当然,人际权重的选择最终还是取决于我们,但这为将昆虫体验视为不那么强烈提供了一些直觉。相比之下,其他人提出了相反的主张:因为更简单的动物有更少的层次,所以它们更容易接近最糟糕的可能体验。如果我们采取这种观点,我们可能会认为昆虫的痛苦在道德上比具有更广泛体验范围的大型动物的痛苦更成问题。

如果我们确实认为更鲁莽的动物的伤害比大型动物的伤害痛苦程度较低,那么思考我们在多大程度上可以通过它们减小的大脑尺寸来捕捉这一点是很有趣的。例如,也许一个鲁莽程度是另一个两倍的动物的痛苦神经区域大小是谨慎动物的一半,但快乐区域大小相同。当然,如果鲁莽的动物真的很小,那么它的整个大脑也会缩小:例如,也许它的快乐区域是大型动物快乐区域的1/100,而痛苦区域是大型动物痛苦区域的1/200。请注意,我们是否应该按大脑大小进行道德权重并不明显,即使我们这样做,我们也可能由于效率大大提高而给较小的大脑更多的权重。但在一个大脑内,权重大致与大小(或至少与大脑决策区域的输入数量)成线性关系是合理的。

如果你更有可能获胜,就更加谨慎

假设你是一个物种的成员,其中只有10%的年轻成年个体实际上能够繁殖。你发现自己靠近一个肥沃且成功的交配伴侣,但你所处的位置并不是最安全的。你是冒险尝试在这里繁殖,还是等待更好的条件?鉴于你繁殖的机会本来就不太大,在这里冒险交配是有道理的。如果你等待,你再次交配的机会将低于100%(但可能不会低到10%的基线,因为你能够交配的事实可能意味着你高于平均水平)。相比之下,如果你是像人类这样的物种,其中许多成年人在某个时候都能成功交配,你最好等待。

所以适应度权衡不仅受你还能活多长的影响,还受你如果活下来能成功生育的可能性的影响。随着你即使存活也能繁殖的可能性降低,你应该愿意承担更大的风险。例如,大猩猩是一夫多妻制的,低等级的雄性默认可能不会产生任何后代。因此,我预期低等级的雄性大猩猩会比更单配的雄性长臂猿承担更大的风险。当然,在这种情况下,我们完全不清楚是否应该将更大的风险容忍归因于减少的痛苦;雄性大猩猩被激励承担风险是由于更大的潜在快乐而不是更少的潜在痛苦,这是合理的。

更r选择的动物应该更愿意承担风险,因为在任何给定的场合,如果它们等待,预期的适应度都会更低。如果这表现为痛苦强度的降低,那么我们应该预期这在某种程度上会抵消r选择通过创造更多不能存活的个体而使动物经历的痛苦倍增的事实。如果更大的风险意愿是通过成功时更大的快乐来表现的,那么r选择使自然界中的痛苦倍增的趋势仍然成立。

还要注意,随着生物体成长为成年,其最终繁殖的概率显著增加,因为大多数不能存活的个体在成年之前就死亡了。因此,它作为成年人应该比作为幼年时更加规避风险,这与之前的观察相反,至少在理论上,年老的动物应该承担更大的风险,因为它们有更少的未来适应度可能因受伤而失去。特别是,我猜测这两点的结合预测,r选择物种的幼儿应该承担巨大的风险,因为它们繁殖的机会如此之低,年轻成年人应该非常谨慎,因为他们现在有更好的繁殖机会但还没有实现任何适应度,而年长的成年人一旦他们因受伤而失去的未来适应度较少时,应该再次倾向于承担风险?

Ng (1995)的类似结论

Ng (1995)得出了与本节提出的类似结论:"结果[...]很有趣,因为它意味着物种之间存在一种上帝创造(或进化产生)的公平。那些面临更高成功概率的物种相对于失败的痛苦而言,享受的快乐会更少[...],而那些面临更低概率的物种则相反"(第277页)。然而,Ng的论证与我的有些不同,我不确定它是否有意义,因为根据我对第277页的理解,Ng将进化视为最小化一个生物群体中快乐体验的总成本,包括成功者和失败者。但我不明白为什么进化会直接关心这一点。进化确实会选择那些每单位行为完成所消耗的代谢成本较低的生物。但重要的是进化竞争的胜利者要高效,而不是整个群体在其总代谢消耗方面要高效?我对此有些困惑。但我也觉得代谢成本可能不是思考奖励和惩罚的最有用的视角。例如,在设计强化学习代理时,更强的奖励并不直接具有不同的"代谢成本";相反,不同的奖励会偏好不同类型的行为,奖励的选择是为了优化行为。

快乐和痛苦并不完全追踪适应度

一位Reddit评论者提出以下建议:

我认为幸福和痛苦可以有意义地定义为生物体对进化时间内正面或负面效用的反应。

所以,说死亡的痛苦超过了生命的任何好处对我来说没有意义,因为它似乎声称小动物无法获得足够的效用来抵消其负效用。

说总的负效用超过效用会暗示动物无法生存下来并灭绝了。

鉴于动物没有灭绝,而且进化会使幸福和痛苦与效用和负效用一致,那么我认为可以推断,在没有灭绝的动物系列中不存在净痛苦。

这个论点的一个直接问题是,它只考虑了一个物种中能够繁殖的个体(具有正适应度),而事实上,大多数物种的大多数个体在繁殖之前就死亡了,其中许多是婴儿。这是Ng (1995)基于其"佛教前提"得出自然界痛苦超过幸福的基础(第272页,命题3)。

另一个问题是,进化并不关心生物体一旦不能再繁殖就会有什么体验,所以没有直接的理由说被吃掉的痛苦不能远远超过动物之前从繁殖中感受到的任何快乐。(当然,如果被吃掉的痛苦触发的厌恶反应与生命中其他"命运的暴风骤雨"触发的类似,那么死亡的痛苦在某种程度上会受到其他痛苦的糟糕程度的限制。)

最后,还有一个困难,这也影响了我的文章到目前为止的讨论:虽然幸福和痛苦在比例上大致追踪进化适应度,但它们并不完全追踪适应度,而且不清楚有多大比例的体验会是负面的而不是正面的。进化适应度甚至没有真正的负值——要么你繁殖(正适应度)要么你不繁殖(零适应度),中间的行为只能使繁殖更可能/频繁/成功。

所以即使快乐体验完全追踪适应度,我们仍然不知道在哪里设置零点。对于一个体验完全追踪预期未来适应度变化的生物来说,它生命中的一切可能都是不同程度的愉悦,或者一切都是不同程度的痛苦。

虽然进食通常是愉悦的,但饥饿通常是痛苦的。我们的大脑可以仅仅通过痛苦(饥饿)来诱导增强适应度的进食活动。对一些人来说,尤其是那些患有抑郁症的人,生命中最好的时刻仅仅是从其他痛苦中得到缓解;也就是说,抑郁对应于"痛苦的梯度",即使当生物体以某些方式增加适应度时也是如此。当然,有人可能会说抑郁是异常的,一个物种的健康个体在以某些方式增加适应度时会享受到净正面体验。

饥饿时进食会增加预期的未来适应度,但我个人发现饥饿的烦恼超过了进食的快乐。我宁愿永远不饿也不吃东西,而不是两者都做(不考虑其他好处,比如节省时间)。我认为完全没有任何渴望比有渴望然后得到满足更好,至少对于"原始"的快乐来说是这样。(相比之下,对于智力快乐,我发现它们的愉悦程度往往超过渴望它们的不愉快程度。)

总之,对适应度的诉求只能是对生物体实际情绪的更深层、更复杂故事的近似。

值得一提的是,Reddit评论者解释说他/她提出了一个非标准的"效用"定义:"我赞同一种存在-物理道德哲学,它将效用定义为赋予存在能力的东西。"然而,评论者也认为"在大多数情况下,幸福和痛苦将是存在-物理效用的准确表现。"

学习价值较低?

另一个可能出现的想法是,如果短命动物的未来较少,那么学习对它们来说就不那么重要。正如Hedonic Treader指出的:

我们的痛苦的部分作用是为未来的行为提供学习和厌恶记忆。一个短命的生物对此的需求要少得多,因为在那个生命周期中学习的价值更小。急性痛苦的一些功能可以被厌恶反射所取代,而不是痛苦[...]。

在一篇关于昆虫痛苦的文章中,Debbie Hadley做出了同样的观察:

昆虫被预先编程以某些方式行事。昆虫的寿命很短,所以个体从痛苦经历中学习的好处被最小化了。

我认为这个论点并不表明进化压力会远离学习,只是从来没有太多压力朝向学习。如果你已经有了学习机制,即使你几周后就会死亡,保留它可能也没有什么害处,假设它不会在能量消耗或干扰反射行为的风险方面增加显著的开销。

此外,这个论点并不涉及短命动物在有意识的情况下会经历的痛苦强度,只涉及它们有意识的概率。

模型不确定性

请记住,所有这些讨论都是基于适应度-学习考虑的纯粹推测。它不一定在现实世界中表现出来。即使我们想要从这个讨论中得出昆虫可能感受到较少恐惧和可能较少痛苦的结论——而不是得出人类感受到较少快乐的结论——我们仍然会对这在实践中是否成立有很高的不确定性,因此,我们应该保持相当大的概率不接受这些想法的表面价值。我们仍然应该对任何给定短命动物可能遭受的痛苦非常谨慎。当然,它们的庞大数量意味着即使任何给定的个体确实遭受较少痛苦,总体上仍然会很可观。

时钟速度不会改变净快乐平衡的符号

我通常建议,短命动物的生活每单位时间比长寿动物更糟糕,因为短命动物在有限的生命之后经历痛苦的死亡,所以即使死亡前的生活平均来说对它们是净正面的(这是值得怀疑的),死亡的痛苦也可能压倒这一点。例如,假设(慷慨地)生活每周是+1,死亡是-20。一只只活10周的昆虫的净平衡将是+10 - 20 = -10。相比之下,一只活100周的动物,使用相同的数字并忽略本文前面讨论的论点,将有一个净平衡+100 - 20 = +80。

有时有人反对说,主观时间对小动物来说可能过得更慢,所以它们看似短暂的生命对它们来说并不那么短暂。但这并不改变幸福与痛苦的平衡。如果一只苍蝇经历其生命的速度比人类慢N倍,那么它也会以比人类慢N倍的速度经历死亡。它的体验的价值都乘以N,但幸福与痛苦的净平衡的符号保持不变。

值得指出的是,昆虫在受伤后可能需要更长的时间才能死亡,即使在挂钟时间方面也比大型动物长得多。一个原因是,虽然大型动物有集中的循环系统,可以在几秒钟内切断大脑和其他器官的氧气供应,但大多数昆虫通过身体上的微小开口呼吸。这篇文章解释了为什么昆虫比脊椎动物更坚韧,并补充说"无头蟑螂能活几周。"当然,这种坚韧性也可能改变我们对哪些类型的伤害会给昆虫造成多大痛苦的评估。

真社会性昆虫仍然感受痛苦

我几次听到这样的论点,也许像蚂蚁和一些蜜蜂这样的真社会性昆虫中的非繁殖成员不会感受到太多痛苦,因为它们应该愿意为了群体的利益而牺牲自己,而且由于它们不会繁殖,它们的生存对它们来说不像对非真社会性动物那样至关重要。我的猜测是,这个论点可能有一些真实性,但非繁殖蚂蚁和蜜蜂仍应对不好的事件感受到显著的痛苦。

处理这个问题的一种方法是类比人类的经历。人类父母有时愿意冒险保护他们的孩子,但我假设这并不意味着父母在这样做时不会遭受巨大的痛苦。人们经常为了更大的事业而冒险。当一个专制国家的政治异见者在监狱里挨饿和殴打时,这仍然感觉很糟糕,即使异见者自愿冒这个风险。也许士兵蚂蚁也是如此。

可能自愿从事危险行为的人平均来说对伤害的反应痛苦程度比其他人低。我不知道这是否正确;我只是说这是可能的。例如,也许在电影中担任特技演员的人比普通人更不受身体疼痛的困扰,否则他们就不会选择这种工作?即使如此,我也想象差异不会很大。而且因为特技演员受伤的频率比白领办公室工作者高得多,所以特技演员在一生中实际经历的身体疼痛可能比办公室工作者多。

另一个考虑因素是,即使一只真社会性昆虫永远不会直接繁殖,它的生命对群体来说仍然相当有价值。一只工蜂应该小心不要受伤,并应该从过去造成伤害的情况中学习。如果蜜蜂失去生命,这意味着失去它本可以为群体提供的所有未来资源。只有在自我牺牲绝对必要以防止群体遭受更大伤害的情况下,才有意义承担这种代价。这类似于一个国家如何看待人类士兵。有时国家愿意为更大的事业牺牲人,但牺牲应该谨慎进行,任何给定的士兵仍应尽最大努力不受伤。对非致命伤害的痛苦反应有助于激励士兵保持安全。

致谢

这篇文章的灵感来自Carl Shulman在Facebook上关于野生动物痛苦与幸福的学习限制的讨论中的评论。本文引用的Hedonic Treader的观察也是我脑海中一直存在的想法。

另见

2016年6月的一个Quora回答提出了与我的文章类似的观点,即为什么短命昆虫可能对某些伤害感受到的痛苦(相对于其他体验的典型强度)比长寿动物少。

然而,我不同意Quora回答使用的简单化语言。昆虫显然确实会因各种有害刺激而感到痛苦,甚至可以学会避免有害刺激的预测因素。昆虫和人类之间的不同在于引起痛苦的刺激类型、痛苦的持续时间等。确实,昆虫通常不应该花费数周时间从伤害中恢复,但它们仍应对某些形式的伤害感到不适。而且它们应该尽最大努力逃离危险情况,比如蜘蛛网或鸟嘴。

想象一个减少灵长类动物10%预期未来适应度的伤害——例如,也许折断一根手指。这种事件对动物来说会极其痛苦。现在想象一个减少蟑螂10%预期未来适应度的伤害。蟑螂可能也会发现这种事件极其痛苦(尽管蟑螂是否以及在多大程度上对特定伤害做出反应是一个经验问题)。当然,蟑螂可能更愿意为了短期利益而冒10%未来适应度的风险,因为它的长期未来较少,但这只意味着蟑螂每天的整体风险更高。如果我们将进化适应度视为生物体对世界状态的隐含效用函数的一种度量,那么无论是灵长类动物还是蟑螂,10%的适应度损失都是生物体隐含进化效用的10%损失。

脚注

- 事实上,在人类中,鲁莽似乎随年龄增长而减少。这可能反映了年轻的无子女个体可以冒险获得好伴侣,但一旦他们有了孩子,就需要提供一个更稳定的养育环境。在这种情况下,减少的鲁莽反映了成年人和儿童之间的差异健壮性(儿童更敏感),这是相对于正文中讨论的失去所有未来适应度风险的鲁莽的正交维度。

人类确实似乎随年龄调整他们的情感处理——不是为了更大的鲁莽,而是为了更多的"利用"(与信任的伙伴的愉快体验)而不是"探索"(收集知识)和为未来投资。如果这个理论是正确的,它至少表明人类的情感处理可以随年龄以有意义的方式发生一些变化。目前还不清楚昆虫是否也能做出这样的调整,或者是否需要更高层次的理性反思。 (返回)