摘要

我认为有效利他主义运动中的一些人高估了慈善机构之间预期边际成本效益的差异程度。本文提出了几个理由,说明为什么我们不应该期望大多数慈善机构之间的差异超过数百倍。事实上,我怀疑许多慈善机构之间的差异最多只有10到100倍,而在同一领域内,这个倍数可能不超过5倍左右。这些倍数可能是正面的也可能是负面的,也就是说,一些慈善机构可能会产生负面的预期净影响。我并不是说慈善机构之间没有显著差异,也不是说我们不应该花大量资源寻找好的慈善机构;事实上,我认为这两种说法都是正确的。然而,我确实希望挑战关于有效/无效慈善机构的非黑即白的区分,这样有效利他主义者就会看到社会各处许多其他人所做工作的更大价值。

目录

引言

"我们很容易高估自己的成就相对于我们欠他人的东西的重要性。"

--据称出自迪特里希·朋霍费尔

有效利他主义运动有时声称"慈善机构在成本效益上的差异可达数千倍"。虽然这在某种程度上可能是一种营销策略,但它似乎也反映了一些潜在的真实看法。有时甚至有人声称"塑造遥远的未来比解决当前问题重要1030倍",这是基于对现在存在的生命数量与未来可能存在的生命数量进行的简单比较。

我认为慈善机构在预期效益上确实存在很大差异。有些可能比其他的好5倍、10倍,甚至可能100倍。有些的价值可能是负的,程度也差不多。但当我们开始谈论数千倍的差异时,尤其是在同一慈善领域内,我就变得更加怀疑了。而1030倍的差异几乎是不可能的,因为我们现在做的每件事都可能影响整个遥远的未来,因此对大量生命都有不可忽视的预期影响。

!['各种美元图像。图片来自DHD Money Gallery http://www.hd.org/Damon/photos/money/archive-7.HTM,允许使用[在维基共享资源上]。图片最初由w:User:J.J上传。虽然美元本身属于公共领域(在美国受非版权法律限制使用),但不清楚这个汇编的许可是什么。' '欺诈性使用此图像将受到适用的伪造法律惩罚。' 来自https://commons.wikimedia.org/wiki/File:USCurrency_Federal_Reserve.jpg](../wp-content/uploads/2014/09/USCurrency_Federal_Reserve.jpg)

要使一组行动对未来的预期影响比另一组行动低1030倍,需要极其精确的计算。

我将详细阐述几个较弱的论点,说明为什么我们不应该期望慈善机构的成本效益差异达到许多个数量级。我并不声称其中任何一个是完全普遍适用的论点。但我确实看到一个宏观趋势,无论你看哪个具体案例,你都可以找到理由说明为什么一个慈善机构不可能比许多其他慈善机构好10倍或100倍以上。在同一领域的慈善机构之间,我预计差异会更小——通常不超过10倍。

请注意,这些是关于事前预期价值的论点,不一定是实际影响。例如,如果慈善机构购买彩票,获胜者和失败者之间的效益确实会有百万倍的差异,但这不是我们事先能够确定的。同样,可能会出现蝴蝶效应的情况,即输入的微小差异会产生巨大的输出差异,就像谚语"钉子的故事"中所说的那样。但这种情况极为罕见,而且通常无法事先预测。

我所说的"预期价值"是指"某人在研究该慈善机构及其影响多年后得出的预期价值估计",而不是新手可能得出的任何预期价值。虽然有时基于无差别原则,对于你知之甚少的事物估计预期值为0是合理的,但在长时间研究这个问题后,预期值仍然保持完全为0的可能性极低,因为总会有很多考虑因素打破对称性。例如,如果你想象用电子表格来估算一个慈善机构的预期价值,将其作为一堆考虑因素的总和,那么任何一个影响不完全对称于0的单一考虑因素都会导致非零的总预期值,除非在极不可能的情况下,两个或更多不同的考虑因素恰好完全抵消。

我还主要关注你额外捐赠的边际影响,相对于你个人不捐赠这些钱的反事实情况,这才是与你的决策相关的。当然,确实存在一些至关重要的事业(比如保持白宫的灯光常亮),它们可能确实比我们实际面临的大多数捐赠机会每美元的价值高出数千倍,但这些已经得到了资金,或者即使没有我们的干预也会得到其他人的资助。

当然,也有一些极端的例外。一个秘密烧毁你的钱的慈善机构在效益上显然无法与几乎任何其他机构竞争。事实上,如果这个慈善机构的消息传出去,它可能会对整个慈善事业造成损害,因此其价值将是极其负面的。也许捐赠给画廊或众筹利他主义中立的电影在影响上可能与完全不捐赠相当。甚至你花在不同奢侈品上的钱可能会产生明显不同的效果,这些效果可能在数量级上与捐赠给一个高效慈善机构的效果相当。

我在这篇文章中讨论的是大多数人合理认为可能对世界很重要的慈善机构——比如说,所有注册的501(c)(3)组织中最好的50%。当然,还有许多不涉及捐赠给非营利组织但仍能产生实质性好处的资金用途。

最后,请注意,这个讨论假设在特定的道德框架内进行评估,可能是某种不太奇怪的总后果主义。跨道德框架的比较需要一个汇率或其他协调程序,这不是我在这里关注的问题。

有了这些限定条件,我将深入探讨几个具体的论点。

支持该观点的论据

论据1:多种类型的连锁效应

"连锁效应"指的是慈善机构工作的间接影响。这可能包括慈善机构所从事项目对遥远未来的溢出影响,以及慈善机构运作的其他未被直接优化的副作用。

慈善机构有多种连锁效应。例如,对于一个国际卫生组织来说,一些相关的连锁影响包括:

- 挽救生命

- 对卫生技术的贡献

- 对该领域透明度、测量和研究的贡献

- 激发发达国家捐助者认识到全球健康的重要性,从而长期增加捐款和同情心

- 撰写新闻简报、网站和各种杂志的社论

- 为该组织的员工提供培训,使他们能够在未来做其他事情[1]

- 等等

对于关于粪甲虫的论文,效果包括:

- 更多关于粪甲虫的知识

- 更好地理解生态学和进化学,可能对博弈论、经济学等有一些溢出应用

- 更好地理解行为、神经科学和自然算法

- 科学方法论的发展(统计、数据采样、软件、通信工具等),可应用于其他领域

- 对年轻科学家的培训[1]

- 等等

即使一个慈善机构在其中一个维度上比另一个好10倍,它不太可能在所有维度上都同时好10倍。因此,一个在其主要指标上看起来成本效益高10倍的慈善机构,在考虑所有因素后,其效益通常会低于10倍。

当然,可能有些慈善机构确实在所有维度上都更好,就像有些人可能在所有主要智力领域都比其他人聪明一样,但不太可能在所有维度上优秀程度都同样高。

为了说明这一点,假设我们比较慈善机构A和慈善机构B。就其工作最显著的影响而言,慈善机构A每美元的成本效益为1000,而慈善机构B每美元的成本效益仅为1。所以看起来慈善机构A的成本效益是慈善机构B的1000倍。然而,在另一个利他主义影响维度上,假设慈善机构A是10,而慈善机构B是0.5。在第三个维度上,慈善机构A是40,慈善机构B是6.5。在第四个维度上,慈善机构A是-20,慈善机构B是-1。总的来说,慈善机构A与慈善机构B的比率是(1000 + 10 + 40 - 20) / (1 + 0.5 + 6.5 - 1) = 147。

如果只有一个或者可能两个连锁效应完全主导其他所有效应,那么这一点就不相关了。我认为这种情况不太可能,尽管对于挽救生命来说比对粪甲虫论文来说更有可能,因为对于粪甲虫论文来说,大多数连锁效应来自对科学培训、方法论和可转移洞见的间接贡献。(当然,这些效应不一定是正面的。更快的科学发展可能对未来构成更大的风险而不是益处。)

无论如何,我的观点只是慈善机构不太可能在许多数量级上存在差异;它们可能仍然存在一到两个数量级的差异,当然,它们也可能产生净负面影响。即使对于卫生慈善机构来说,我认为人们也理解它们之间的差异不会超过几个数量级,事实上,如果你随机选择一个发展中国家的卫生慈善机构,它不太可能比GiveWell推荐的卫生慈善机构差一到两个数量级,即使只考虑你关注的那一个维度。

发达国家和发展中国家之间的卫生慈善机构在直接影响上(以挽救生命或避免的残疾调整生命年计算)可能存在超过100倍的差异,但最终影响的差异会小于这个数字,因为(a)发达国家人均对世界GDP的贡献更大,(b)发达国家社会的观念影响力大于发展中国家,因为发达国家输出了大量文化,而通用人工智能可能主要由发达国家个人塑造。请注意,我个人不确定GDP增长对遥远未来的影响是正面还是负面,挽救发达国家生命对社会文化的影响也不完全明显。但无论是正面还是负面,这些影响在发达国家每个人身上都更加正面或负面。话虽如此,我仍然认为支持发展中国家的慈善机构更好,部分原因是这有助于扩大人们的道德同情圈。我只是指出,当仅考虑短期内对个人生活的直接影响时,差距并不像看起来那么大。

论据2:捐款的可替代性

还有另一个原因,我们应该预期慈善机构的成本效益会随着时间的推移而趋于平衡。如果一个慈善机构真的令人印象深刻,那么除非它由于有奇怪的价值观或者未能适当地让人们了解它而资金不足,否则它要么应该已经从其他人那里获得资金,要么应该能够在没有你的帮助的情况下获得其他人的资金。就像职业选择的问题不是"我在哪里可以产生最大的影响?"而是"我在哪里可以产生没有我就不会发生的最大影响?"一样,在慈善事业中,相关的问题是其他人是否会捐款填补你打算填补的资金缺口。慈善机构越有效,你的捐款最终被替代的可能性就越大。

我认为人们的效率可以有很大的差异。一些学者对一个领域的影响比其他人重要数百倍。一些创业公司创始人似乎比平均水平有更强的技能。但我在这篇文章中讨论的是边际美元的价值。一个杰出的创业公司创始人应该很容易吸引风险投资资金,杰出的学者也不应该难以获得资助。杰出程度的差异往往伴随着财务支持的差异。给一个杰出的人额外的钱的价值可能要低得多,因为否则早就有人给了。

工程效率与市场效率

天真地想,人们可能会认为高效的慈善事业就像一个工程效率问题:慈善机构A比慈善机构B效率高十倍,所以我应该资助慈善机构A,让我的影响力翻10倍。这在某些情况下可能是正确的,特别是在选择关注的事业时。然而,在某种程度上,慈善机构的选择过程更像是银行和对冲基金寻找暂时被低估的公司,以便在其价格回归均衡之前获得一些利润。如果一个非常成功的慈善机构资金不足,我们不应该期望它在没有我们帮助的情况下永远保持这种状态。当然,慈善市场远没有金融市场那么高效,所以寻找高成本效益慈善机构的正确描述是永久性工程免费午餐和竞争性寻找短暂低估时机之间的某种混合。

在价值观分歧的情况下,工程免费午餐更有可能存在。例如,一些人可能对艺术画廊或宗教大教堂有情感联系,坚持捐赠给它们而不是,比如说,世界和平研究。与金融市场不同,效率不一定会缩小这个差距,因为所有捐助者并没有一个共同的"善"的单位,就像金融市场中有一个共同的价值单位一样。话虽如此,如果有一些跨事业的捐助者根据更多资金的需求来选择慈善机构,那么捐款水平可能会变得对特定事业的捐助者不那么敏感,正如Carl Shulman在"在更高效的慈善市场中更难偏爱特定事业"中所解释的那样。

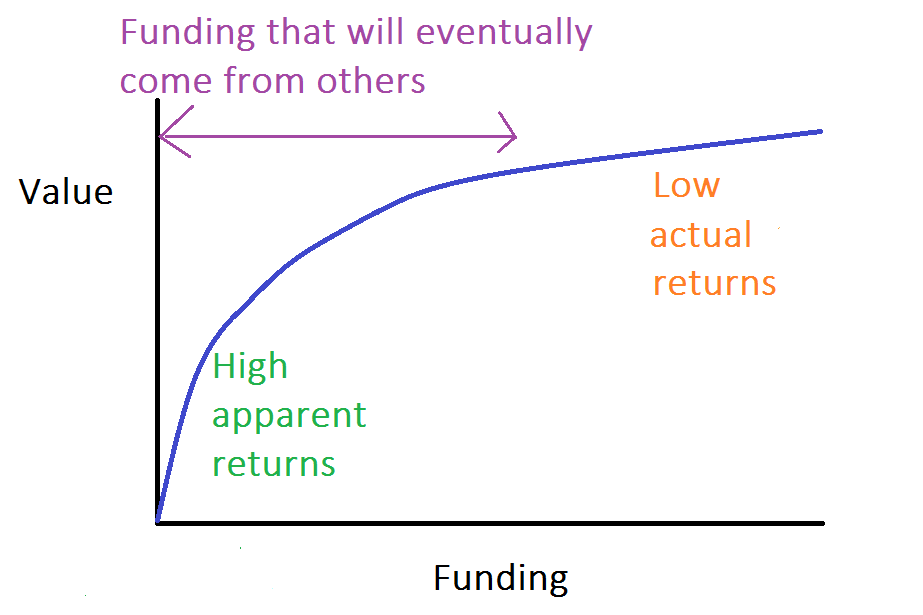

大玩家进入前回报看似很高

考虑一下研究如何控制先进的通用人工智能(AGI)的技术细节这个事业。在2014年,我猜测这项工作每年的资金可能只有约100万美元,上下浮动。因为很少有人在探索这个问题,所以这种研究的杠杆作用看起来极高。所以很容易说支持这项研究的价值是巨大的。但考虑到如果问题是真实存在的,这个想法似乎很可能会积累动力,即使没有当前的努力也会在某种程度上做到这一点。已经在2014年,主流学者和公众人物似乎越来越认真地对待AGI控制问题。从长远来看,AGI安全很可能成为计算机科学和公共讨论中的一个公认子领域。如果真的发生这种情况,将会有更多对这些主题的调查,这意味着现在所做的工作将只占总数的一小部分。(我最初写这段话是在2014年中期。截至2017年底,这个预测似乎已经在很大程度上成真了!)

考虑以下关于投资AGI安全事业回报的图表。现在,因为知之甚少,回报看起来巨大:这是曲线早期陡峭的部分。但如果后来有大量资金和专业知识汇聚到这个问题上,那么现在工作的边际价值就小得多,因为它只是增加了无论如何都会发生的事情。

Paul Christiano 用回报率的语言做了类似的观点:

我有时看到人们犯的一个错误是用投资的初始回报率来判断其紧迫性。但这些回报只持续很短的时间就会扩散到更广泛的世界,所以你真的应该把投资看作是在给你的美元一个固定的乘数,然后扩散出去,长期回报就像增长率一样。

另见我的"重新审视急迫性考虑"。因为乘法是可交换的,在过于简化的模型中,高增长率期出现的时间并不重要。例如,假设典型的增长率是3%,但当运动达到特殊时期时,增长率是30%。1.3 * 1.3 * 1.03 * 1.03 = 1.03 * 1.03 * 1.3 * 1.3。当然,在实践中,增长率的集合会根据事件的顺序而变化。

这里描绘的图景假设这个话题最终会成为主流。但可以说,现在致力于AGI安全最重要的原因是为后来的主流化铺平道路。事实上,这个话题最近受到的很多关注都是由于这个事业的"早期采用者"的努力。确保将来会有大量资金似乎可以说是早期工作最重要的结果。这一考虑说明了为什么早期工作确实非常有价值,尽管价值主要是间接的。

论据3:交叉影响

思想社区是相互连接的。像有效利他主义这样的想法,如果能说服人们关注一个方面——比如说,全球贫困的紧迫性——也往往能说服人们关注其他方面——比如塑造遥远未来以避免大规模痛苦发生的重要性。滑坡论证实际上并不是逻辑谬误,而往往是真实且重要的。鼓励人们通过不吃牛肉和鸡肉来迈出关心动物的第一步,可能后来会让他们看到野外捕食的可怕,最终他们可能也会开始认真对待昆虫痛苦的可能性。正如没有人是一座孤岛,任何想法或运动也不是孤立的。

认为一个慈善机构比另一个重要得多得多,假设了一个交叉影响效应可以忽略不计的模型。但正如量子计算机科学家所知,要阻止一个状态与其环境纠缠是极其困难的。社交网络也是如此:如果你把人们带入事业W,其中一部分会从那里流向与W相连的事业X、Y和Z。即使你认为W本身毫无用处,如果你带到事业W的人中有5%转移到事业X,那么为事业W增加新人应该大约有为X增加新人的5%那么好。当然,人们也可能从X流回W,也许过于成功地推广事业W会把人从X那里拉走。无论如何,这些效应不太可能完全抵消,最终,致力于事业W应该至少是X本身重要性的一个可观的分数(无论是正面还是负面的方式),即使忽略W的任何直接效果。(另见"附录:关于分散人们注意力的担忧"。)

举个例子,考虑一个高中的国际和平俱乐部。你可能会说那些学生直接不会完成很多,这是真的。他们不会产生研究论文或举办和平建设会议。但他们会激发他们的成员,可能还有他们的同学对这个事业更感兴趣,也许其中一些人会继续在这个领域追求职业,从那个形成性的经历中汲取一些灵感。当然,一些高中俱乐部也会以同样的方式产生负面影响,通过将人们的注意力从更重要的事业转移到不太重要或积极有害的事业上。但无论是正面还是负面,每美元的影响程度不应该比,例如,一个专业的和平研究所相差数百倍。

例子:素食宣传vs福利改革

交叉影响对所从事的项目以及从事这些项目的人都很重要。假设你认为动物慈善的主导影响是鼓励人们关心动物痛苦,这对未来的轨迹有影响。天真地说,你可能会认为素食宣传比动物福利改革重要得多,因为素食宣传在传播关注,而福利改革只是在大多数人看不到的地方帮助现在的动物。

但事实并非如此。首先,立法改革——特别是像第2号提案这样的公投——涉及广泛的宣传,许多人通过这样的请愿书和给国会的信了解动物虐待。此外,法律是一个有用的模因工具,因为活动家可以说类似"如果狗主人像养猪场主人对待猪那样对待他们的狗,狗主人就会违反动物虐待法"之类的话。鉴于信念往往跟随行动而不是先于行动,在一个动物在立法或行业福利标准中被隐含重视的社会里,可能会对大量人产生微妙的影响。现在,这并不是说法律在反物种歧视宣传方面一定与直接的素食宣传处于同一数量级,但它们可能是——事实上,它们可能更好。当然,素食宣传也可以激励人们致力于法律,这表明交叉影响是双向的。更广泛的观点是,在进行更多分析之前,我认为我们应该认为这两者在效果上大致处于同一水平,特别是当我们考虑到我们评估中的模型不确定性时。

正如前面提到的,人员也有交叉。通过做福利倡导,你可能会带来新的活动家,然后他们转向素食宣传。当然,反过来也可能发生:活动家开始从事素食宣传,然后转向福利。(我个人一开始专注于素食宣传,但可能更倾向于福利,因为我认为动物福利主义鼓励人们更理性地思考动物,并且可能更有可能认识到避免野生动物痛苦的重要性。相比之下,许多素食主义者意识形态上支持荒野。)

善行的可替代性

Holden Karnofsky 创造了"善行的可替代性"这个术语,用来描述解决一些问题会释放资源来关注其他问题的情况。例如,也许通过解决实验室动物遭受的最严重虐待,更多的人就能够关注(数量远远更多的)农场动物的福利。所以即使你认为帮助实验室动物与帮助农场动物相比在直接影响方面微不足道,帮助实验室动物仍可能导致其他人关注农场动物。

话虽如此,相反的动态也是可能的:越多人关注实验室动物,这个事业就获得越多关注,就能吸引更多资金——从农场动物工作那里抢走资金。因此,这一点只是暂时的。

论据4:你的想法可能很容易被发明或者是错误的

假设你发现了一个你认为有惊人重要想法的慈善机构。如果这个慈善机构得不到资助,它可能会萎缩和消亡,这个想法可能无法获得应有的关注。那么资助这个慈善机构是不是压倒性地具有成本效益呢?

这个慈善机构确实听起来很有前途,是的,但这里有两种可能性限制了我们的期望:

- 认识论谦逊。如果这个想法以前没有被提出过,也许有充分的理由?也许是你还没有想到的理由?如果某件事看起来好得不真实,也许你的分析有缺陷——如果不是完全错误,至少也足以降低其看似天文数字般的重要性。当我们得出一个事业比另一个事业重要得多的结论时,我们通常是在一个模型或者可能几个模型的框架内这样做的。但我们也应该考虑模型的不确定性。

- 罕见的突破是罕见的。一些新想法相对容易发明,而其他的则很难。如果你发明了你认为是新想法的东西,很可能它是一个容易的想法,因为人们发明难想法是非常罕见的。你想到了它这个事实使得其他人也可能想到它的可能性更大。因此,你特定发现的价值可能比看起来要低。同样适用于推广这个想法的组织:即使你的组织失败了,也许其他人以后会重新发明这个想法并在那时传播它。当一个想法或事业会被多次发明时,我们的影响来自于更早地发明它或在人类发展的更关键时期发明它。我们不太可能成为唯一一个发明它的人。

如果你有天才的记录,这些平庸主义的考虑就会减弱。阿尔伯特·爱因斯坦或斯里尼瓦萨·拉马努金——在看到他们做出了几个突破性发现后——应该正确地评估自己的价值相当于数百名普通科学家。次要的天才也可以正确地评估自己比普通人有更大的利他潜力。

但总的来说,其他社区的人并不愚蠢。传统规范和做事方式通常有智慧,可能是隐含的或只有部落才知道的,从外部很难看到。在大多数情况下,如果有人认为他可以通过应用一些新技术做得比其他人好得多,那个人是错误的。当然,我们可以尝试,就像一些创业公司创始人可以争取成为下一个Facebook一样。但这并不意味着我们很可能成功,我们的估计应该反映这一事实。

论据5:逻辑行动相关性

通常,声称某些慈善机构比其他慈善机构具有天文数字般的主导地位,依赖于一种宇宙观,即我们超星系团的殖民取决于地球起源智能的轨迹。似乎我们行动的唯一天文数字级影响会通过影响地球基础超级智能和太空殖民的性质这个"漏斗"来实现,而不影响这个漏斗的行动在相对意义上并不重要。

正如我已经指出的,我们采取的任何行动都会通过连锁效应、交叉影响等方式以某种方式影响这个漏斗。但还有另一个因素值得考虑:鉴于我们的大脑和其他人(包括大型后人类群体)之间共享一些算法和选择,我们的选择在逻辑上对其他人的选择有影响,包括至少一部分后人类,程度或大或小。

以下是一个不切实际的例子,仅用于说明目的。假设你在两个行动之间做选择:

- 努力塑造地球起源智能的起飞漏斗,以减少预期的未来痛苦10-20%

- 帮助防止短期痛苦,这本身对总痛苦的影响可以忽略不计,但在逻辑上意味着所有~1040未来人的决策算法有微小差异,意味着总痛苦减少10-19%。

在这里,短期行动在只看短期影响时(忽略连锁效应等)看似天文数字般不那么有价值,但由于其对决策算法的逻辑影响,最终变得更有价值。

如我所说,这个例子只是为了阐明这个想法。减少短期痛苦是否真的意味着对他人行为的更好逻辑后果并不明显;也许它意味着更糟的后果。总的来说,计算各种选择的逻辑影响似乎是一个极其复杂且研究不多的项目。但通过为不同选择的成本效益估计增加更多变异,这一考虑进一步降低了随机一对慈善机构之间存在天文数字般差异的可能性。

筹款和元慈善机构

除了直接捐赠给慈善机构外,另一个选择是支持旨在为最好的常规慈善机构引导更多捐款的筹款人或元慈善机构。

筹款有时可能相当有效。例如,每花~0.20美元可能会产生1美元的捐款。然而,即使按表面价值计算,这也只是花费美元价值的5倍乘数,而且这个数字不应该按表面价值计算。筹款只有在组织的其他部分做足够好的工作来激励人们捐款时才有效。慈善机构通过其活动产生的宣传是吸引资金和维持现有捐助者的重要组成部分,而这种宣传需要直接、实地开展慈善机构的项目。所以不能简单地继续增加慈善机构的筹款预算,同时保持其他一切不变并维持5倍的投资回报。边际筹款美元的效果会越来越低,在某个点上,筹款可能会造成净损害,因为它开始过度骚扰捐助者。

像Giving What We Can(GWWC)这样的组织与筹款有相似之处,但也有不同。GWWC独立于它鼓励捐赠的慈善机构,这可能减少捐助者对过度筹款的反感。它还鼓励更多的总体捐赠,这可能创造原本不会发生的捐赠。相比之下,为慈善机构X筹款可能主要是从慈善机构Y和Z那里窃取捐款(尽管这在多大程度上是真实的需要研究)。GWWC估计,根据承诺的未来捐款和对反事实的考虑,它将为顶级慈善机构产生约60倍于其自身运营支出的美元。我调整了GWWC的计算以减少一些估计中的乐观性,得到的最终数字约为~20倍而不是~60倍。这仍然相当令人印象深刻。然而:

- 这个计算使用了序列思维,应该根据对如此高乘数的先验怀疑来约束。

- 我的印象是GWWC一直是更成功的慈善机构之一,所以这个数字有一点选择偏差;其他事前看起来可能类似于GWWC的努力可能没有那么成功。有很多商业创业公司的例子,其增长超过了大多数人的预期数百倍,但这些是例外而不是规则。一个给定创业公司的事前预期价值很高,但不是天文数字般高。

- 因为这些数字相当令人印象深刻,而且因为GWWC有这么多支持者,我预计GWWC将能够说服相当数量的捐助者继续资助它,这意味着你个人对GWWC的捐款可能不会在反事实意义上对GWWC的工作是否继续产生很大影响。

除了我提出的具体论点之外,我的怀疑部分来自天文数字般的成本效益声称"不能通过嗅觉测试",考虑到许多非GWWC慈善工作者的能力以及创建像GWWC这样的慈善机构有多容易。(什一税和捐赠承诺并不新鲜。)如果GWWC真的偶然发现了一种惊人有效的新方法,最终这种方法应该被复制,直到边际回报减少,除非有人认为GWWC的发现会因为外人不理性地看不到它有多惊人而停滞不前。

基于不寻常的价值观假设(如考虑遥远未来的天文数字级结果或被忽视的昆虫痛苦的重要性)声称具有非凡成本效益的慈善机构似乎稍微更可信,因为很少有人将生命奉献给这些问题。相比之下,可能有数千名聪明人在有效利他主义社区之外已经在推广和为有效的发展中国家慈善机构筹款。

总的来说,我认为具有健全商业模式的元慈善机构可能会倾向于产生更大的影响——可能比它们旨在支持的常规慈善机构影响大几倍——但我仍然怀疑一个事业的好的元慈善机构在边际事前期望相对于你个人不捐款的反事实情况下,一旦考虑所有因素,其成本效益不会超过该事业的好的常规慈善机构的~5倍。

效益的分布

在谈论慈善机构或其他资金用途的影响时,我们需要一个参考点:相对于什么的影响?让我们说参考点是你烧掉你本来要捐赠的钱(在一个假设的烧钱不违法的世界里)。这当然本身就有一些影响,因为它导致通货紧缩,使其他人的钱略微值钱一些。然而,我们必须在某处设置一个零点。

所有支出都有影响

现在,相对于这个参考点,你花钱买的几乎所有东西都会产生正面或负面的影响。即使你试图避免,也很难不对其他事物产生影响。花钱就像推动社会如何分配资源。世界有劳动力和资本可以应用于一项或另一项任务(慈善工作、建造豪宅、玩电子游戏等),任何花钱的方式都相当于将更多的劳动力/资本推向某些用途,远离其他用途。金钱不创造生产能力;它只是移动它。当我们在一个地区移动资源时,"我们发现它与经济中的其他一切都有联系"。我把花钱想象成在一个地方拉起一块面团:它增加了那个地方,也(正面或负面地)拉动了其他面团,最强烈地拉动了附近的其他面团。

即使不同的非慈善用途的金钱也可能有明显不同的影响。买一块昂贵的手表会导致人们花更多时间在手表设计、制造和营销上。买一本小说会导致稍微多一些小说写作。买一杯咖啡会导致更多的咖啡种植和更多的星巴克员工。你的钱的接收者可能会继续将其花在不同种类的东西上,这些效果也可能相关。

为了自己的个人享受而购买一本自出版的哲学书通常不被视为慈善,但付钱给某人写哲学对社会的帮助可能比付钱给某人花400小时精心制作15万美元的Parmigiani Kalpa XL Tourbillon手表更有帮助,后者只是为了在地位军备竞赛中炫耀性消费。

总的来说,慈善与其他类型的消费和投资之间没有严格的区分。只有花钱和鼓励一些活动多于其他活动,社会将其中一些活动归类为"慈善"。道德消费主义运动认识到慈善支出以外的美元的影响。例如,素食主义的前提是购买肉类会导致更多的动物养殖。(也有道德投资运动,尽管在有效的资本市场中这能产生多大影响还不太清楚。)

可以这样陈述本文的论点。假设你在一个看似毫无价值的慈善机构上花费500万美元。这是500万美元在经济中的支出,这种支出必然对经济中发生的其他事情产生副作用(好的和坏的)。如果整整500万美元的经济活动对你关心的利他主义事物的净影响小于,比如说,仅仅捐赠1美元给你能想到的最具成本效益的慈善机构,这似乎是一个奇迹。

案例研究:无国界顺势疗法医生

那么无国界顺势疗法医生(HWB)呢?它们不是一个字面上零影响的慈善机构的教科书案例吗?好吧,他们提供的药物确实对患者健康没有机制性影响,但这并不是故事的全部。考虑HWB的一些额外影响:

- 提供顺势疗法治疗本身。[可能有负面或正面后果。例如,如果它导致人们不寻求其他治疗,那就是有害的。如果它有有益的安慰剂效果并让人感到被关心,那就可能是积极的。也许HWB还带来额外的非医疗服务?]

- 让发达国家的人体验发展中国家的条件,可能导致以后实际有用的其他形式的利他主义。[有些积极。]

- 在贫困社区建立办事处和顺势疗法学校。[影响不明确。]

- 推广顺势疗法的理念,无论是在HWB工作的国家还是在他们吸引捐助者的国家。[相当负面。]

- 吸引本可以为穷人做实际有帮助的工作的善意志愿者,如果他们没有被HWB的营销材料吸引的话。[非常负面。]

- 募捐活动鼓励善意的人向HWB捐款,而不是合法的国际卫生慈善机构。[非常负面。]

仅考虑从合法团体那里吸引捐助者的问题。假设HWB从中筹集资金的人中有5%本来会捐给像乐施会或联合国儿童基金会这样的合法国际卫生慈善机构,如果他们没有捐给HWB的话。还假设HWB将边际捐款用于筹款的比率与其将整个预算用于筹款的比率相同。那么向HWB捐赠D美元,仅在这个维度上,就相当于向乐施会或联合国儿童基金会捐赠D美元的好处的5%那么坏,因为HWB从那些类型的慈善机构那里窃取了5% * D美元。[2]如果边际HWB捐款相对较少用于筹款,或者如果边际筹款每美元的效果较低,那么伤害就降到5%以下,但可能不会低太多。当你把HWB产生的所有其他影响都考虑进去时,负面后果可能会更大。

话虽如此,交叉影响效应也可能反向发生。也许HWB主要吸引顺势疗法信徒,并鼓励他们对国际卫生感兴趣。然后,如果其中5%的人最终了解到顺势疗法在医学上是无用的,他们可能会继续留在国际卫生领域并做更有成效的工作。在这个模型中,HWB会产生积极效果,将反事实的顺势疗法人员和资金引导到有溢出效应的项目中,创造一些未来的严肃国际卫生专业人士。

所以理论上效果可能朝任何一个方向发展,我们需要更多的实证研究来确定。然而,我认为这些效果都会神奇地完全抵消的可能性极小。因素太多了。虽然相反的考虑可能在某种程度上相互抵消,但更多的考虑仍然意味着更高的方差。例如,假设HWB的总预期效果是N个独立组成部分C1到CN的总和。根据过去的经验,但在对HWB本身进行任何研究之前,我们将这些组成部分近似为来自均值为零、标准差为σ的分布。那么先验地,Σi Ci的均值为零,标准差为σ * sqrt(N)。换句话说,累积效应往往比任何单个效应更远离零,尽管不是N倍远。

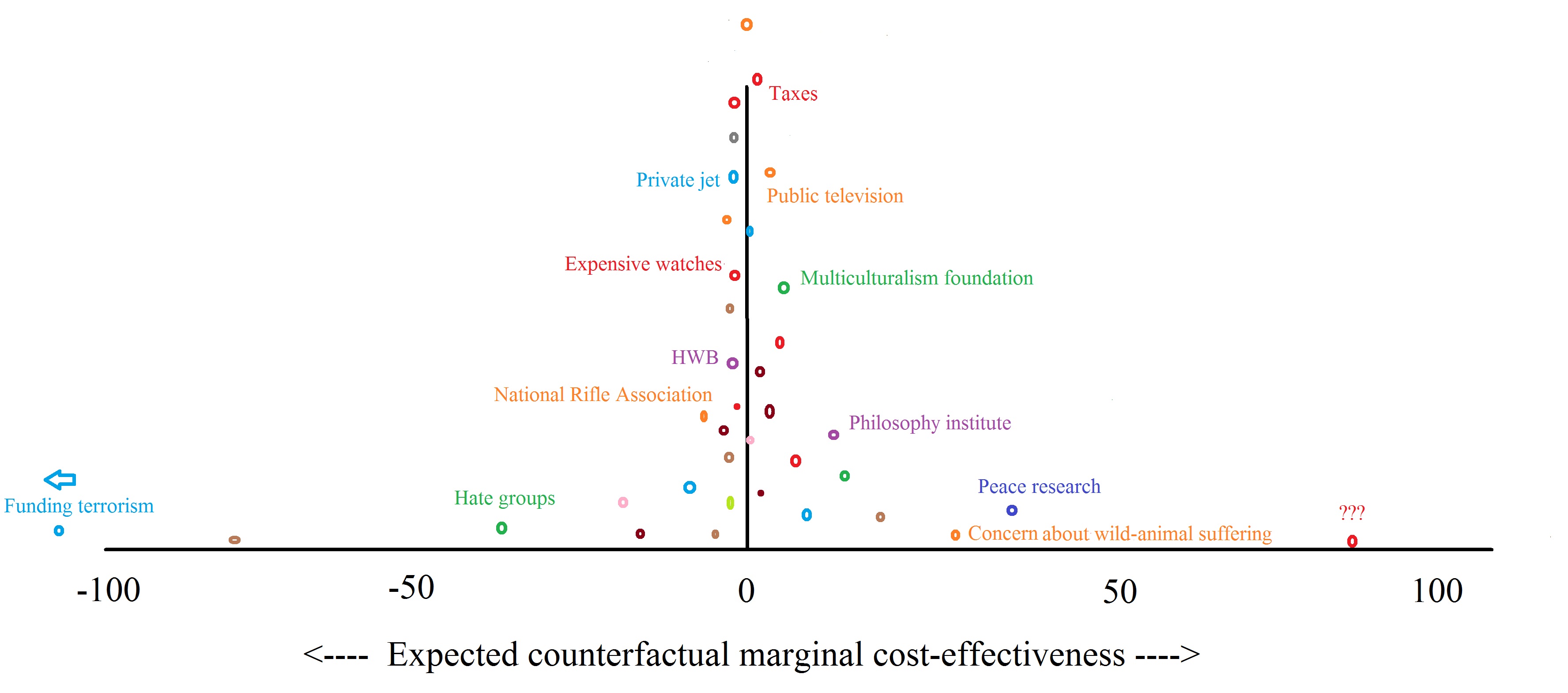

一个成本效益分布的样本

我们可能会将各种资金用途的影响分布想象成如下图所示,其中彩色点代表一种花钱的方式,它们共同说明了我们实际观察到的资金用途频率分布的形状。点的垂直位置没有任何意义;点只是在垂直维度上变化以给它们空间,使它们不会拥挤,并使它们共同描绘出钟形曲线。

我不声称确切知道曲线的形状或分布,如果我更多地思考这些问题,我也不一定会坚持我的示例慈善评估。这只是我脑海中的一个粗略说明。

烧钱应该是目前进行的货币支出分布的加权中心,因为通货紧缩按比例帮助了所有其他用途的资金。还要注意,慈善机构的效益并不总是在彼此几百倍的范围内。极少数慈善机构位于尾部,至少在短时期内,就像极少数投资确实可以暂时大大超过市场表现一样。或者,如果我们将某个典型的慈善机构X与恰好非常接近零点的某个慈善机构Y进行比较,X对Y的成本效益比确实会很大。但这是一个例外,这不是我说大多数慈善机构之间的差异不超过几十到几百倍时的意思。

效益熵

上述一些论点归结为指出,当我们考虑更多因素和可能性时,我们的成本效益估计的方差往往会增加。例如,考虑关于连锁效应的论点。在纳入连锁效应之前,我们可能会计算

慈善机构的效益 = 每美元直接防止的动物痛苦年数,

或者简称:

慈善机构 = 直接_防止_痛苦。

这个估计有一些方差:

Var(慈善机构) = Var(直接_防止_痛苦)。

现在假设我们考虑慈善机构的N个连锁效应(FTE1,...,FTEN),所有这些效应恰好在概率上相互独立。那么

慈善机构 = 直接_防止_痛苦 + FTE1 + ... + FTEN。

由于这些效应是独立的,总和的方差是方差的总和:

Var(慈善机构) = Var(直接_防止_痛苦) + Var(FTE1) + ... + Var(FTEN)。

换句话说,随着纳入更多考虑因素,我们的效益估计的方差显著增加。上面讨论的其他论点,如交叉影响和考虑行动相关性,也增加了复杂性,从而增加了我们估计的方差。

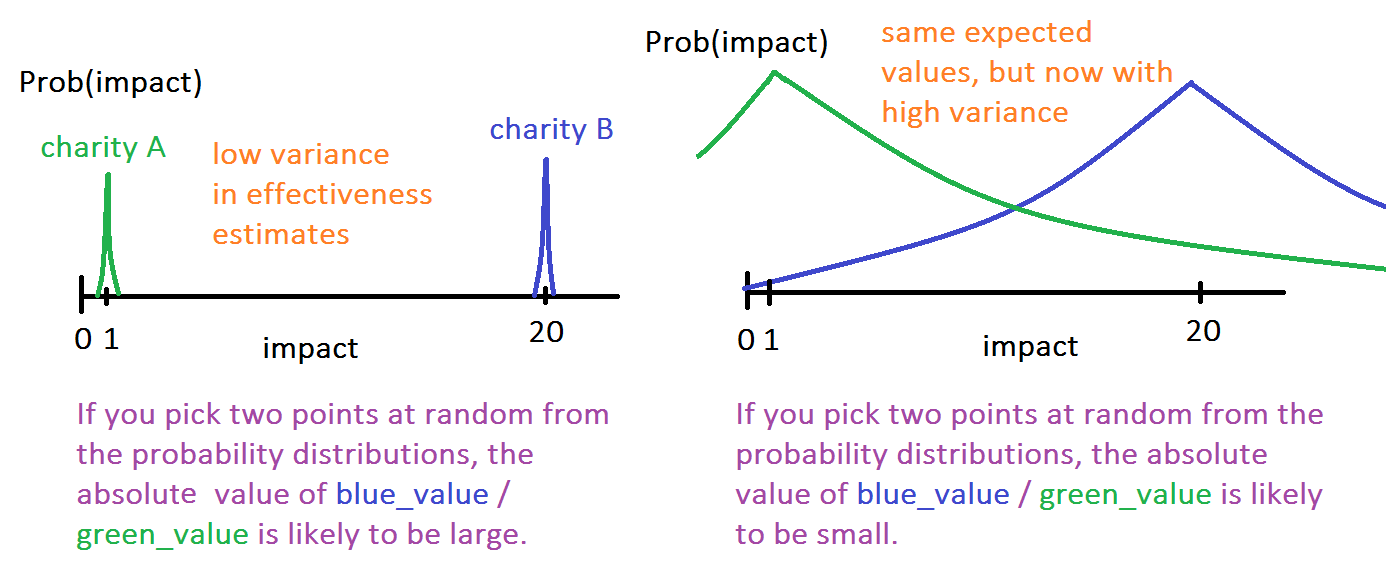

这很重要,因为随着我们对每个慈善机构净影响的主观概率分布的方差增加,两个慈善机构的实际成本效益值的(绝对值)比率可能会缩小:

(为什么我在谈论实际成本效益值,如果正如本文标题所说,我的论点指的是预期成本效益?请看下一小节。)

这种现象类似于那些认为政策问题显而易见且纯粹单方面的人往往对该主题了解最少。你了解得越多,就越能看到你以前没有认识到的不同方面的微妙论点。

我们可以把这看作成本效益的"熵"。类似于在化学溶液中很少看到A型离子聚集在一起形成一团,与B型离子分开,很少看到慈善机构的努力有如此少的不确定性,以至于我们可以确信,经过进一步分析,效益估计仍将保持相距甚远。相反,我们的不确定性越大,慈善机构就越倾向于模糊在一起,就像溶液中不同类型的离子一样。(这个类比并不完美,只是说明性的。扩散应该几乎完美地混合溶液中的离子,而现实世界的慈善机构确实保留了预期成本效益的差异。)

反对意见:期望值才是唯一重要的

在我上面的图表中,我保持了慈善机构A和B的期望值不变,只增加了我们对它们效益的主观概率分布的方差。但如果我们现在被迫做出选择,我们应该最大化期望值,而不考虑方差。那么期望值不是仍然存在天文数字般的差异吗?

是的,但方差很重要。首先,实际效益的绝对比率可能低于期望值的差异。当然,你永远无法观察到实际效益,因为这需要全知。但你可以通过进一步研究慈善机构并完善你对它们的分析来减少估计的方差。进一步研究会导致期望值估计略微摆动,并减少慈善机构概率分布的方差。这就像从分布中抽取单个点的不太明显的版本。特别是,那些一开始期望值几乎为零的慈善机构往往会向左或向右移动一些,这显著降低了效益比率的绝对值。

如果你现在被迫在慈善机构之间做出不可撤销的权衡,并且你已经完美地进行了贝叶斯计算,那么是的:根据期望值进行权衡,不考虑方差。但如果你或其他人将有时间进一步研究这些问题并完善效益估计,你可以预测期望值的绝对比率可能会随着进一步调查而下降而不是上升。

在这一点上,你可能会想:如果我们预计进一步调查会降低绝对效益比率,为什么不提前降低我们对慈善机构之间的权衡比率呢?以下例子说明了答案:

例子:假设慈善机构X的期望值字面上为0。慈善机构Y的期望值为1000。如果你现在必须捐款,你会无限地偏好Y而不是X。如果你等待并了解更多,X几乎肯定会从零期望值移开,但如果其效益概率分布是对称的,它变为正值的可能性与变为负值的可能性一样大,所以捐赠给X造成伤害的可能性与带来好处的可能性一样大。这就是为什么你不应该提前跳到结论,更愿意捐赠给X。

如果慈善机构只能产生正面影响,那么方差的增加会自动意味着期望值的增加。但在这种情况下,如果两个慈善机构都有很大的方差,期望值本身一开始就不会有天文数字般的差异。

作为脚注,我应该补充说,在某些情况下,增加的方差可能会增加效益的绝对比率。例如,如果两个慈善机构一开始具有相同的期望值(或者如果一个慈善机构的期望值是另一个的负值),那么进一步调查必须加剧慈善机构之间的乘法比率(因为期望值绝对值较大的慈善机构与期望值绝对值较小的慈善机构之比的绝对值不能小于1)。

为什么这个问题很重要?

也许慈善机构在预期成本效益上确实不一定存在巨大差异。为什么这很重要?我们在捐赠时仍然应该选择最好的慈善机构,不管其他选择有多糟糕,对吧?

是的,没错,但这里有几个例子说明为什么这个讨论很重要。

- 不显得天真。如果我们谈论慈善机构之间存在数千倍的差异,有见识的观察者可能会认为我们年轻幼稚,或者更糟糕的是,傲慢和欺骗。

- 争夺捐助者。假设你付出同样的努力,可以选择(A)从完全新的捐助者那里筹集500美元,这些人原本不会捐款,或者(B)从所谓效率较低慈善机构的现有捐助者那里筹集600美元。如果你真的认为你的慈善机构好得多,你会选择选项(B)。如果你认识到慈善机构之间的效益差距比看起来更接近,选项(A)似乎更谨慎。当然,人们也可以提出博弈论或规则功利主义的论点,不去抢夺他人的捐助者,尽管某种程度的竞争可以保持慈善机构的诚实。

- 运动建设vs直接价值创造。关于争夺捐助者这一点的一个概括是,当我们认识到我们参与范围之外的慈善工作的价值时,传播有效利他主义的价值相对于直接做有用的利他主义工作略有下降,因为传播有效利他主义有时会从现有的所谓"非有效"利他主义项目中夺走资源。对运动建设的强调可能会略微下降。一方面,许多新的有效利他主义者可能以前没有做过任何利他主义,因此没有太多机会成本。此外,即使效益差异只有,比如说,3倍,在活动家现在做的事情与他们以前做的事情之间,那对每个活动家来说仍然是2/3好,就好像他们以前什么都没做一样。

- 犹豫的捐助者。一个主流捐助者向你询问捐赠建议。因为她来自相对传统的背景,她会对你个人认为最有效的慈善机构感到奇怪。如果你相信你最喜欢的慈善机构真的比其他选择好得多,你可能会冒险建议它,尽管知道她可能会拒绝。如果你认为其他更正常看起来的选择并没有明显差很多,你可能会推荐它们,因为它们更有可能被选择。

- 你的相对优势。假设你对领域A充满热情,并在该领域有不寻常的才能。然而,一个天真的成本效益估计说领域B比领域A重要得多。你勉强决定转而在领域B工作。但如果你对相对差异的估计更加精细,你会看到A和B比看起来更接近,再加上你在领域A工作的生产力乘数,最终你可能还是追求领域A会更好。Holden Karnofsky在接受80,000 Hours的采访结尾时提出了类似的观点。(当然,过早假设你知道你最喜欢哪个领域也很重要。)

- 一般洞察。对各种活动如何产生价值有更准确的认识是广泛重要的。人们可能会类似地问,如果我已经知道定理是正确的,为什么还要读这个定理的证明?这是因为阅读证明增强了你对整个材料的理解,使你更能够建立联系并做出进一步贡献。

致谢

这篇文章的灵感来自Jess Riedel的一篇博客文章。我根据Ben Kuhn和Ben West的反馈,以及Darren McKee、Ben Kuhn和其他几位人的后续反馈进一步澄清了讨论。

另请参阅

- 一个关于在事业之间相对均匀分配资源的论点。

附录:关于分散人们注意力的担忧

假设你认为事业X在本质上比事业W重要得多。如果你过多地谈论事业W,从事X的人中可能会有一部分人转而从事W。这可能会让你对分散X人的注意力感到紧张。另一方面,通过参与W,你可以将W人引向事业X。因此,流动可以双向进行,参与W在总体上并不明显是一个坏主意。

处理这个问题的一种方法是与W的支持者更多地社交,公开与他们谈论X,同时在与X的支持者社交时不提及W。然而,有时双向性更难避免。一个例子是这个网站:因为我同时讨论许多问题,一些更重要话题的支持者会被不太重要的话题分散注意力,而一些不太重要话题的支持者会通过这个网站找到更重要的话题。对于网络流量,这可能基本上是不可避免的。对于定向流量,我想我可以尝试在不太重要事业的支持者中更多地推广我的网站。

理想情况下,人们会希望更重要的事业在保留找到它的人方面更"粘性",而不太重要事业的成员如果知道它,更有可能转向更重要的事业。在实践中,我不确定情况是否如此。我认为人们选择事业的很大一部分是基于其他人在做什么,而不是纯粹的计算。在很大程度上,这是有道理的,因为其他人的信念是我们应该相信什么的重要证据,但这也可能导致信息级联。

还有更复杂的可能性。例如,也许有事业V的支持者,你的网站说服他们支持事业W,而W往往是通向事业X的垫脚石。那么如果你得到V读者转向W,而不是很多W读者回到V,这可能是一个好的权衡。等等。↩

脚注

[1] 当然,人们会从事的其他工作也会提供培训,所以任何特定慈善机构提供的培训可能不是反事实的好处。或者如果反事实的工作是,比如说,擦鞋,那可能是好处。一般来说,连锁分析应该考虑可替代性问题。如果人们不为卫生慈善机构工作或写甲虫论文,也许他们会做一些影响更大的事情,所以资助卫生慈善机构或甲虫论文会把他们从更好的事情中拉走。当然,它也可能把他们从更糟糕的事情中拉走。无论如何,对劳动力池的影响是一个重要的考虑因素。如果你发现一个慈善机构的边际影响真的很高,因为它的员工非常注重效益,那么很可能如果他们不为这个组织工作,他们也会做一些真正有效的事情,所以你的资金的影响可能没有看起来那么大。↩ ↩

[2] 如果这不清楚,这里有更详细的推理。假设HWB的年度预算是B美元。其中一部分f用于筹款,假设任何额外捐款也以f的比例用于筹款。每年,f * B筹款美元产生另一个规模为B的预算,所以"筹集的美元"对"用于筹款的美元"的乘数是1/f,假设不切实际地认为每个筹款美元对捐款增加的贡献相同。假设你向HWB捐赠D美元。f * D美元用于筹款,这产生f * D * (1/f) = D美元给HWB未来的筹款努力。因为这些筹集的D美元中有5%本来会去像乐施会这样的慈善机构,你的D美元捐款正在从像乐施会这样的慈善机构那里拿走0.05 * D美元。在实践中,如果边际筹款美元没有恒定的筹款回报,或者如果边际捐赠美元用于筹款的比例小于f,那么从乐施会类慈善机构拿走的金额可能会更低。

还要记住,"筹款美元"和"项目美元"之间的区分有些人为。实际上,慈善机构的所有活动都有助于筹款,因为它做得越多,看起来就越令人印象深刻,获得的媒体提及和网站引用就越多,等等。这表明,即使HWB明确地不将任何边际美元用于归类为筹款的支出,仅仅通过能够有更多人做更多工作,它仍然会扩大其捐款。↩