摘要

虽然评估特定环境选择对野生动物痛苦的影响很重要,但从宏观角度估算人类所有活动对自然界痛苦的净影响也很有价值。一个原因是这可以为家庭计划和延长寿命等政策问题提供信息。另一个原因是这些信息可以帮助我们判断个人的环境影响是否占其总环境影响的很大或很小一部分。

根据去动物化研究,仅在过去40年里,人类活动就总体上减少了脊椎动物和无脊椎动物的数量,尽管这些研究可能夸大了下降的程度(?)。一个合理的估计是,地球上的平均每个人每年通过其环境影响防止了约1.4 * 107昆虫年的存在。

鉴于这些数字可能存在方法论问题,有必要对这个话题进行进一步探讨,特别是要确保净影响的正负号是正确的。例如,这项分析认为,目前还不清楚人类的存在是否真的总体上减少了全球动物种群的数量(按感知能力加权)。

注意:我还没有完全阅读这里讨论的研究的所有细节,所以我对它们的批评目前应该只被视为暂定性的。

虽然暂时看来更大的人口可能会减少世界上的总痛苦,但如果我们考虑到更大的人口可能也会更快地创造出殖民太空的后人类智能,这个结论可能会被颠覆。太空殖民很可能会大幅增加总痛苦,加速这一结果可能会抵消更大人口在短期内造成的任何野生动物痛苦减少。如果我们引入我们可能存在于模拟中而不是基础现实中的可能性,分析会变得更加复杂。

目录

对脊椎动物的净影响

生命星球指数

世界自然基金会(WWF)在2014年的"生命星球报告"中报告说"动物种群的数量大约是40年前的一半"。下图显示了生命星球指数(LPI)的下降情况:

这个页面说:

全球生命星球指数是陆地、淡水和海洋系统中脊椎动物种群三个同等权重指数的总和。这三个系统的LPI都显示出下降趋势 - 陆地和海洋系统都下降了39%,而淡水系统的情况更糟,自1970年以来下降了76%。

这些数字应该谨慎对待。就像消费者价格指数可能会夸大通货膨胀一样,我假设(??)LPI也会夸大脊椎动物的下降,因为即使测量的物种在减少,一些物种可能会取而代之。如果放入指数的物种在测量期开始时处于高峰,那么回归均值表明平均而言应该总是有一些下降趋势。新兴起的物种可能没有被计入LPI,这意味着LPI可能夸大了动物总数下降的程度?这个假设似乎得到了LPI页面列出的"入侵物种/基因"是LPI中种群的"主要威胁"中约5.1%的事实的支持。换句话说,LPI似乎忽略了入侵物种数量的增加?

这种LPI的偏差在短时间尺度上可能不明显,但至少在很长的时间里,它应该适用。例如,如果我们看5亿年前的固定物种篮子,丰度指数会显示严重下降,因为可能99.9%过去存在的物种现在已经灭绝。这并不意味着现在所有动物的丰度比5亿年前低。

Dirzo等人(2014)

Dirzo等人(2014)报告的数字比2014年WWF报告的数字略低:"脊椎动物数据表明,在过去四十年里,各物种的个体数量平均下降了28%(图S1,A和B)(14,21,22)"。然而,这个数字较低的一个原因是,这个估计引用了2012年版的"生命星球报告",该报告显示LPI只下降了30%。我假设2012年报告到2014年报告的差异是方法的变化。a

Dirzo等人(2014)解释说,体型较大的脊椎动物更容易灭绝(第403页)。b假设它们的种群下降也更大,那么脊椎动物丰度指数的下降可能比脊椎动物总种群的下降更大?例如,假设只有两种动物:老鼠和大象。假设大象下降80%,而老鼠根本没有下降。一个简单的丰度指数会下降(0% + 80%)/2 = 40%。但如果老鼠比大象多1000倍,那么实际下降是从种群规模与1000 + 1成比例到种群规模与1000 + 0.2成比例 - 也就是说,几乎没有下降。

Yong (2018)在讨论2018年版《生命星球报告》时也提出了同样的基本观点:

想象你有三个种群:5000只狮子、500只老虎和50只熊。四十年后,你只有4500只狮子、100只老虎和5只熊(哦天哪)。这三个种群分别下降了10%、80%和90% - 这意味着平均下降60%。但实际动物总数从5550下降到4605,只下降了17%。

这个页面说:"小型物种通常与大型脊椎动物竞争食物和其他资源。随着一个地区去动物化,占主导地位的小型物种会取而代之,挤出其他类似物种,导致整体物种多样性降低。[21]"所以在某些情况下,去动物化实际上可能会增加动物总数,因为随着大型动物数量减少,小型动物的数量会大幅增加。

与农场动物的比较

当我们考虑到农场动物时,人类对脊椎动物总体痛苦的净影响变得更加模糊不清 - 至少当我们只关注哺乳动物和鸟类时是这样。

假设总共有大约5000亿野生哺乳动物和鸟类。这是一个粗略的估计,可能有一个数量级的误差。假设人类减少了野生脊椎动物种群,保守估计约10%。那么人类防止了约500亿野生哺乳动物和鸟类的存在。

全世界任何时候大约有240亿农场动物。然而,许多农场动物可能比大多数野生动物遭受更多痛苦,也许是几倍。假设一个农场动物每单位时间遭受的痛苦是野生动物的约2倍。c那么人类造成的农场动物痛苦相当于2 * (240亿) = 480亿野生动物,这大约抵消了野生动物数量的减少。

此外,农场哺乳动物和鸟类平均比野生哺乳动物和鸟类更大。因此,农场哺乳动物的原始生物量超过野生陆地哺乳动物的生物量。所以如果按比例分配动物的体重来赋予道德重要性,那么农场哺乳动物和鸟类的痛苦可能超过人类通过侵占栖息地而防止的野生哺乳动物和鸟类的痛苦。

然而,将爬行动物、两栖动物和鱼类加入计算会增加野生动物的重要性。如果我们也计算无脊椎动物,那么人类减少野生动物痛苦可能超过工厂化养殖的危害,即使只按比例计算无脊椎动物的生物量。人类对无脊椎动物数量的减少将在下一节讨论。

对昆虫的净影响

Dirzo等人(2014)

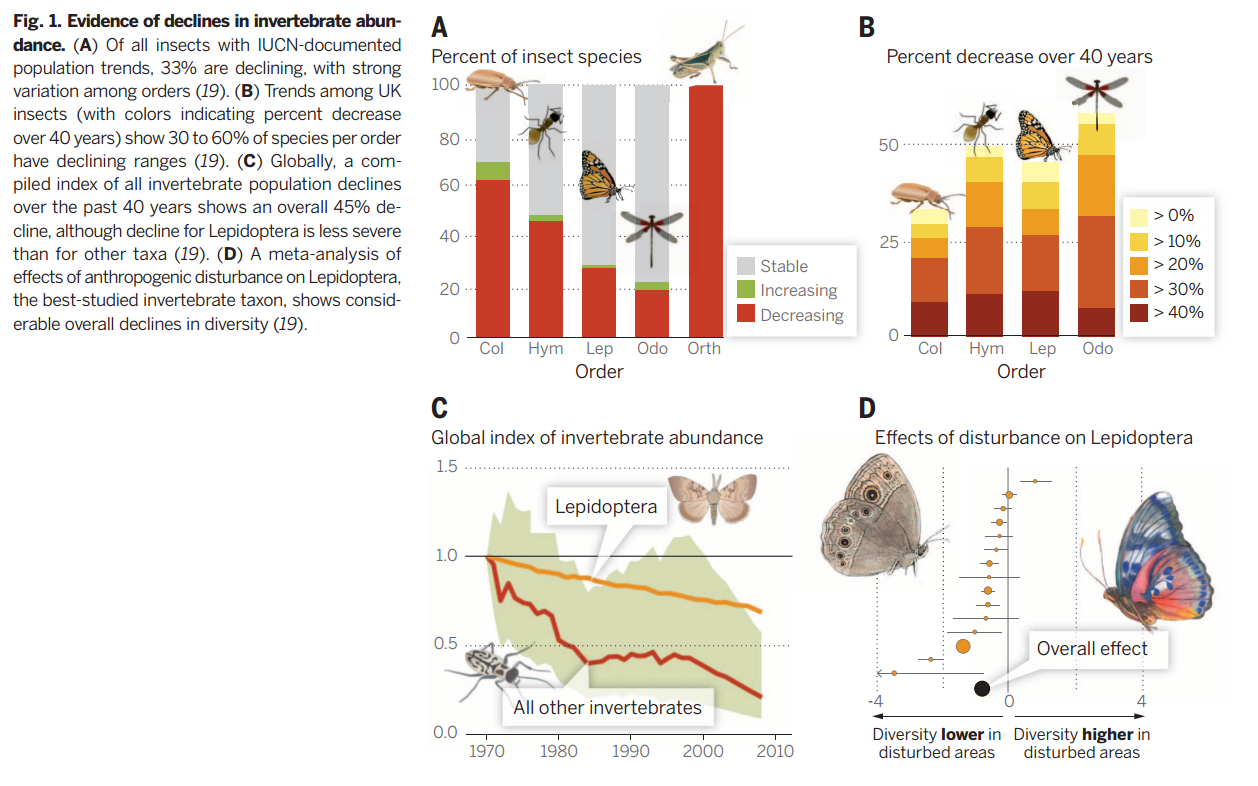

Dirzo等人(2014)报告说,"全球范围内,过去40年所有无脊椎动物种群下降的综合指数显示总体下降45%"。UCL新闻用这个标题总结了这一发现:"无脊椎动物数量减少近一半,而人口翻倍"。

我认为(?)这个估计有可能夸大下降的问题,就像在讨论脊椎动物时提到的那样。

克雷费尔德昆虫学会昆虫数量下降

Vogel (2017)报道了克雷费尔德昆虫学会的观察结果,"在德国西北部Orbroicher Bruch自然保护区的监测陷阱中收集的昆虫质量在24年内下降了78%",从1989年到2013年。此外:"通过更直接的比较,该组织(保存了30多年来数千个样本)发现在十多个其他地点也出现了显著下降。"然而,应该记住"没有人知道这些数据在多大程度上代表了其他地方的趋势。"

我对Vogel (2017)的理解是,(所有?)这些昆虫都是用马氏网捕获的,马氏网"主要收集飞行高度在地面以上一米左右的物种"。是否有可能较小的、生活在土壤中的无脊椎动物(如螨虫和跳虫)的种群保持稳定或增加?Vogel (2017)提到昆虫减少的一个可能原因是"剩余牧场上增加的肥料有利于草类而不是许多昆虫喜欢的各种野花"。这种变化可能会减少以花为食的飞行昆虫的数量,但除非总植物生产力发生变化,否则不一定会减少腐食性无脊椎动物的种群?

Vogel (2017)报告了来自英国的更多数据:

自1968年以来,位于英国哈彭登的农业研究中心Rothamsted Research的科学家们一直在运行一个吸虫系统 - 12米长的朝天吸管。这些陷阱设置在田野里监测农业害虫,可以捕获所有飞过它们的各种昆虫;它们"实际上是24/7不间断运行的倒置吸尘器,不断采样空气中迁移的昆虫,"昆虫调查负责人James Bell说。

从1970年到2002年,英格兰南部陷阱中捕获的生物量没有显著下降。然而,在同一时期,苏格兰南部的捕获量下降了三分之二以上。Bell指出,苏格兰的总数在研究开始时要高得多。"可能英格兰南部的[昆虫]丰度在1970年之前就已经大部分损失了,"他说,在战后农业和土地利用发生戏剧性变化之后。

再次强调,这些陷阱似乎只采样飞行昆虫?

Vogel (2017)引用Scott Black的话:"所以很多昆虫会做得很好,但我们喜欢的昆虫可能不会。"我假设许多受喜爱的昆虫是飞行昆虫。我很想看到更多关于土壤无脊椎动物(螨虫、跳虫、线虫等)的研究,而不仅仅是魅力十足的飞行昆虫。

Carrington (2017)在讨论克雷费尔德昆虫学会的发现时说:"虽然大多数昆虫确实会飞,但可能不会飞的昆虫离开自然保护区的频率较低,情况可能更好。"

人均昆虫影响

为了谨慎对待上述数字的问题,让我们假设全球昆虫种群的实际下降只有约10%。考虑到地球上有约1018只昆虫,全球昆虫种群10%的下降每年可避免1018 * 0.1 = 1017昆虫年。d由于有7 * 109人类,人均昆虫数量减少约为(1017昆虫年/年) / (7 * 109人年/年) = 1.4 * 107昆虫年/人年。由于这个计算仅基于过去40年的无脊椎动物下降,而不是自人类首次出现以来,它可能是一个低估。该计算隐含地假设人口存在的一年会导致一年的无脊椎动物种群下降。

与农场动物的比较

大多数脊椎陆地农场动物是家禽。如果我们把这个表格中"鸡"+"鸭"+"火鸡"+"鹅和珍珠鸡"的家畜数量加起来,人类每年养殖约200亿只鸟。这一节估计一只鸡的神经元数量是昆虫的约2500倍。由于一些虫子可能非常小,让我们把这个数字四舍五入到104倍。假设我们按神经元数量线性加权动物。再假设我们认为一只鸡一年的痛苦,慷慨地说,是一只昆虫一年痛苦的5倍,不考虑大脑大小的差异。那么人类造成的鸡的痛苦相当于这么多野生昆虫的痛苦:(200亿) * 5 * 104 = 1015。但人类防止了约1017只野生昆虫。所以减少野生昆虫的痛苦似乎占主导地位,即使给予有利于鸡遭受大量痛苦的假设。

如果我们也计算牛、羊等大脑比鸡大的动物呢?如果我们把这个表格中"牛"+"羊"+"猪"+"山羊"+"水牛"+"马"+"驴"+"骆驼"+"骡"+"其他骆驼科动物"的家畜数量加起来,我们得到约45亿。这一节建议,仅使用神经元数量加权,牛比虫子重要约105倍。慷慨地假设羊、山羊等也是如此(尽管它们比牛小)。再次使用慷慨的5比1的农场与野生痛苦年比率,非家禽家畜的养殖造成的痛苦相当于这个数量的野生昆虫:(45亿) * 5 * 105 = 2.3 * 1015,这与上一段中鸡的数字非常接近。即使将这个数字加到鸡的数字上,总数也远低于野生昆虫的1017。

按体重比较

然而,如果我们按体重而不是神经元数量来衡量动物,那么减少无脊椎动物数量是否能抵消动物养殖就不那么明确了。仅考虑牛,数量约为14亿。

在美国,典型的牛在屠宰时的活重约为700-900磅。在发展中国家,重量通常较低。而且牛或公牛在其一生中的平均重量应该大约是屠宰重量的一半。所以说世界平均牛的质量是,嗯,约300磅,或140公斤。

相比之下,一只典型的虫子的质量约为3毫克。所以一头牛或公牛的质量约为(1.4 * 105克) / (3 * 10-3克) = 5 * 107倍。

假设不考虑体型差异,牛和野生昆虫每年遭受的痛苦大致相同,那么人类对牛造成的痛苦相当于这么多野生昆虫:(14亿) * (5 * 107) = 7 * 1016。这基本上等于(保守估计的)1017人类减少野生昆虫数量的估计。而且这个计算还没有包括羊、猪、鸡等。所以严格按体重衡量动物的人可能会更关注人类对动物痛苦的整体影响。(然而,我个人认为昆虫应该得到比其体重比例更多的道德权重,所以我不同意这个结论。)

为什么我对去动物化研究持谨慎态度

上面我表达了对LPI方法的一些担忧。另一个小担忧是,保护主义者通常有动机夸大(他们认为的)环境问题,以使人们更有动力采取行动。

然而,我对LPI和Dirzo等人(2014)中表达的动物数量下降幅度持怀疑态度的最大原因是,净初级生产力(NPP)的下降并没有那么严重 - 详见这篇文章。

其他研究方法

森林损失

这个页面报告说:"森林覆盖了世界陆地表面的31%,略超过40亿公顷。[...]这比工业化前的59亿公顷有所下降。"这意味着在工业化之前,森林覆盖了(31%) * (5.9/4) = 46%的陆地面积。

假设非森林土地上每公顷的平均虫子密度为D。假设在森林土地上,这个密度是1.5 * D,因为森林通常更有生产力。设N为地球上的总陆地公顷数。那么通过将森林覆盖率从46%减少到31%,人类将全球虫子种群从N * (0.46 * 1.5 * D + 0.54 * D)减少到N * (0.31 * 1.5 * D + 0.69 * D)。这是从1.23 * N * D减少到1.155 * N * D,减少了6%,或略高于本文早些时候估计的约10%。考虑到这个计算只考虑了森林损失(使用了一些相当保守的输入参数),我不会感到惊讶如果人类的整体影响至少减少了10%的虫子种群,尽管一些人类活动增加了虫子种群。

净初级生产力

这项研究估计,人为土地覆盖变化使全球净初级生产力(我们可以将其作为以食草动物和其他异养生物形式的次级生产力的代表)减少了约5%。

全球鸟类数量下降

Gaston等人(2003)估计,到1990年,人类已经将全球繁殖鸟类数量减少了"农业前鸟类数量的五分之一到四分之一之间"(第1293页)。此外(第1298页):

然而,估计的个体损失可能是保守的,因为土著人的活动可能影响了甚至看似"原始"的栖息地(Grayson 2001),几种自然土地利用类型的广大区域可能承载能力大大降低(例如,通过小规模栖息地碎片化和退化,用人工林取代天然林区:Pimm(2001)和见第1节中的参考文献),而相对原始的高纬度地区主要迁徙繁殖种群(Newton & Dale 1996a,b)可能受到低纬度越冬地退化的影响(Faaborg 2003)。

关于技术增长的考虑

本文中的数字有助于回答我们是否应该,在其他条件相同的情况下,偏好更大或更小的人口这个问题。然而,与这个问题相关的另一个考虑因素是技术的净影响。一般来说,更大的人口意味着技术进步更快,哲学、科学和其他人类活动领域也是如此。

如果我们简单地假设在通用人工智能(AGI)出现之前将存在固定数量的人年,因为更多的人年意味着AGI开发速度成比例加快,那么改变任何给定时间的人口规模不会改变将永远存在的总人年数,因为这只意味着更多的人类活动更快而不是更慢地发生。AGI和太空殖民很可能会导致总痛苦的大幅增加,因为存在的智能心智总数将激增。因此,加速这一结果可能会造成巨大的痛苦 - 也许远远超过短期内更大的人口减少的野生动物痛苦。

当然,在实践中,发达国家往往以不成比例的速度产生技术。所以也许拯救非洲的生命对加速AGI的影响较小,即使相对于这些生命的环境影响而言。(例如,为了举例说明,也许非洲多一个人加速AGI的速度只有美国一个人的1/20,而非洲一个人的环境影响是美国一个人的1/2?)另一方面,如果非洲最终发展起来并开始为AGI做出更多贡献,那么加速这一发生的日期可能会产生不小的影响。

此外,如果AGI在出现后主要破坏生物圈,那么加速AGI会减少自然界存在的总年数。另一方面,AGI也会以其他方式增加痛苦,所以AGI更快出现可能是净负面的。更大的人口也会对国际合作的难度、文明的稳健性等产生副作用。

在I = PAT公式中(用于衡量人类对环境的影响),所有三个项都对远期未来有重要的副作用:

- "P"(人口)可以间接加速经济和技术发展,如上所述。

- "A"(富裕程度),即人均GDP,对人们的道德观、暴力率等有影响。

- "T"(技术)的改进直接加速了技术进步,其中许多可能导致AGI比原本更早出现。

话虽如此,似乎人类对环境的许多最容易改变的经济影响也往往对远期未来的副作用最少 - 例如,土地使用效率较低对野生动物痛苦有重要影响,但可能不会显著改变经济增长轨迹。(土地使用效率较低可能通过减少增长障碍来增加技术进步,或者可能通过降低自然资本来减缓长期技术进步。净影响并不立即清楚。)

即使在AGI出现之前,更快的技术也可能对野生动物痛苦产生好坏影响。虽然历史上人类技术往往允许更广泛的栖息地丧失,但在最先进的经济体中,技术往往减少环境影响(例如,替代能源、减少纸张使用、更高效的运输算法、体外肉类)。由于大多数人希望保护环境,而且技术通常允许人们更有效地实现目标,我们可能预期从长远来看,技术将减少人均环境影响(至少直到地球上的主导智能变成数字化),尽管由于技术也允许更大的资源消耗总量,相反的情况也可能是真的。深入分析加速技术对野生动物痛苦的净影响会有帮助,重点关注特定的新兴技术。

模拟假说如何影响对加速通用人工智能的评估

模拟假说表明,我们可能在模拟现实中有一个或多个副本,而不是或除了在"真实"(非模拟)地球上的副本。这种模拟可能出于科学、娱乐或内在价值的原因而运行。

如果模拟假说成立,那么你对野生动物痛苦的短期影响可能比不成立时更重要。这是因为如果有很多你的模拟,就有更多你的副本,所以你(即你的副本集合)采取的任何行动都会被复制多次。当然,如果你在模拟中,自然界的动物可能不会被完全详细地模拟。但如果模拟要足够准确,模拟者可能确实在以中等或高分辨率模拟野生动物的心智,所以在模拟中减少野生动物痛苦在期望值上仍然很重要。

本节考虑了几种情景,说明模拟假说如何影响加速AGI增加或减少总痛苦的方式。

场景1:模拟只包括地球,固定数量的模拟

模拟地球的显著部分在计算上是昂贵的,但模拟超智能殖民浪潮的显著部分在计算上要昂贵得多。因此,我们的模拟可能只关注AGI之前的地球。如果我们的模拟在地球起源的智能变得足够聪明以开始大规模太空殖民努力时就切断,这对AGI速度和野生动物痛苦之间的关系意味着什么?

以下图表说明了两种情况:一种是由于更大的人口而导致AGI开发更快,另一种是由于更小的人口而导致AGI开发更慢。y轴代表地球上的总痛苦量。在开始时,这种痛苦主要以野生动物的形式存在,而在结束时,这种痛苦主要来自越来越复杂和众多的人工心智或子过程。

图表显示,更大的人口意味着更少的总痛苦(曲线下面积),因为一个人口更多的世界

- 野生动物痛苦更少,因为在任何给定时间都有更多人取代野生动物

- 更快产生AGI,这更快结束模拟。

场景2:模拟只包括地球,固定计算资源

模拟者可能不是模拟固定数量的地球副本,而是有固定的计算资源预算。因此,如果一个模拟更快结束,也许可以运行更多副本或近似变体。在这种情况下,更早结束模拟不一定会减少痛苦,因为一旦旧的模拟结束,新的模拟就会产生。

如果我们假设模拟的计算成本与其持续的地球年数成正比,那么我们可能会得到以下关于更大vs更小人口的图表,其中现在可以运行两个人口更多的地球版本,因为每个这样的模拟结束得更快:

场景3:模拟包括银河系殖民

假设模拟者不会在太空殖民开始时停止模拟,而是允许它在之后继续一段时间。后AGI世界的痛苦量变得巨大,因为越来越多的行星被收获用于越来越高效的智能计算。假设两种模拟都在固定年数后结束,我们会得到以下比较:

当然,在这种情况下运行高人口模拟需要更多计算能力,所以考虑到计算资源的限制,模拟者可能无法运行那么多这样的模拟。

如果每个模拟的计算成本与其包含的复杂度加权心智年数(因此大致与痛苦量)成正比,那么如果我们的模拟者有固定的计算预算,我们根本无法改变总痛苦量多少,除了改善存在的任何生物的生活质量。然而,模拟的成本可能不严格与其复杂度加权心智年数成正比,因为模拟还需要包括天气等非感知过程,模拟这些东西的成本应该对地球上的生命数量不那么敏感。例如,假设模拟的成本是5个单位用于模拟非感知物理过程,另外5个单位用于模拟地球上目前存在的所有生命形式。将地球上的生命减少20%会将生命形式模拟成本从5减少到4,但模拟物理过程的成本可能和以前一样高。总成本因此会从5 + 5 = 10减少到5 + 4 = 9,这只是10%的减少。假设有固定的计算预算,这将允许运行的模拟数量增加约10%。但由于每个模拟的痛苦量减少了20%,仍然会有净减少的痛苦。

致谢

Edward Miller向我指出了"生命星球报告"。这个Facebook帖子启发了我比较野生动物与农场动物痛苦的部分。Ozy Brennan指出了一个错误,我随后修正了。

脚注

- 这个页面说:

该方法最近经过调整,采用了新的加权程序,以更好地代表全球脊椎动物多样性,并纠正了对欧洲和北美研究较多物种的偏差。结果是比LPI的其他版本下降更陡,因为它对高度多样化的地区和物种群体给予了更多权重,这些地区和群体平均下降更快。

我无法判断它是在谈论2014年的LPI还是之前的版本。 (返回)

- 这个页面呼应了这一点:

大型哺乳动物通常比小型动物更容易灭绝,因为它们需要更大的活动范围,因此更容易受到森林砍伐的影响。大型物种如大象、犀牛、大型灵长类动物、貘和野猪是碎片化雨林中首先消失的动物。[10]

- 农场动物在生命中遭受的痛苦可能超过野生动物的2倍,但也许许多野生动物的死亡至少和农场动物的死亡一样糟糕?另一个考虑因素是,养殖鸡的寿命相对较短,所以它们生命中痛苦屠宰的比例相当高。另一方面,野生鸟类的早期死亡率也相当高。 (返回)

- 严格来说,如果当前的虫子数量是1018,那么原始虫子数量是1018/0.9 = 1.11 * 1018,给出每年1.1 * 1017昆虫年的下降。但我认为原始的1018估计是几十年前做出的,而且它本身就有很大的误差,所以我主要只关心数量级。 (返回)