摘要

本文回应了Michael Plant的文章"野生动物痛苦的未经证实(且无法证实)的案例"中的一些观点。我同意Plant的一些论点。我的主要分歧在于,我认为我们的评估在很大程度上取决于我们的价值观,相对于相当一部分人的价值观而言,自然界中快乐体验的净平衡很可能是负面的,而对更多人来说,这个问题不那么明确。

我的价值观与事实信念

我对自然界中快乐体验净平衡的立场可能会令人困惑。

首先,我对道德价值甚至意识本身都持反实在论态度。我认为不存在关于某种体验强度的客观事实,或者如何比较快乐与痛苦的强度。相对于一些精确的规范,确实存在许多客观的衡量方法,但我们想要使用哪种规范是一个道德问题。例如,我们可以粗略地将幸福测量为大脑快乐中枢区域每秒神经元放电的次数,而将痛苦测量为负面体验的类似指标,但直接将这些数量相加进行快乐主义功利主义计算并不明智。当然,这个例子有点像稻草人,因为很少有快乐主义功利主义者会赞同刚才描述的程序。但是存在无数可能的更复杂和细致的幸福衡量方法,由个人快乐主义功利主义者来决定她想要优化哪种衡量方法。

"这只动物的生命中是否包含更多痛苦还是快乐?"这个问题的一个类比可能是:"Alice是否比Barbara更好的员工?"嗯,这取决于你如何定义"更好的员工";我们可以使用许多不同的具体指标来进行这样的评估。我们应该看员工完成了多少项目吗?(使用什么定义的"项目"?)这些项目带来的估计收入是多少?(如果这些收入估计因使用不同的会计方法而有所不同怎么办?)同事反馈的积极程度如何?(你如何量化同事反馈的平均积极程度?是否应该更重视与员工合作更密切的人的意见?)等等。同样,在评估痛苦和快乐的强度时,我们也面临许多问题。我们应该依赖瞬时主观报告还是更客观的情绪强度指标?如果我们想要使用大脑活动的客观指标,应该使用哪些?如果我们使用情绪强度的自我报告,如何处理非人类不给出明确主观报告的问题?我们如何比较人们在不同时间报告的强度,因为人们可能会改变对这些强度的看法?例如,也许有人在当时报告疼痛强度为10/10,但后来觉得强度只有5/10,并且值得接受以换取8/10的快乐。如果有人报告痛苦强度无限大怎么办?我们应该按字面意思接受还是降低评估?如果我们降低评估,应该如何进行?我们如何比较不同人之间的情绪强度?我们应该如何根据体验情绪的大脑复杂性来权衡情绪的重要性?等等。

鉴于幸福和痛苦并不是每个人都同意其含义的量,负面和非负面功利主义观点之间的区别就变得不清楚了。一个被他人认为是负向功利主义者的人可能只是觉得他是一个普通的功利主义者,只是他使用的痛苦定义比大多数人假设的要强烈得多。鉴于这个问题,我认为定义"负向功利主义者"的最佳方式就是"在评估情况时,比大多数其他功利主义者更(多)重视痛苦的人"。例如,在一个大多数人只重视幸福的世界里,杰里米·边沁会被视为(弱)负向功利主义者。

鉴于上述观点,自然界是否存在净幸福或痛苦平衡并没有事实依据;这不仅取决于关于动物大脑和行为的经验事实,还取决于价值判断。就我个人而言,我接近强烈的负向功利主义,所以对我来说,自然界存在净痛苦是非常明显的。相反,世界上有些人的价值观意味着自然界几乎肯定存在净快乐。

虽然我自己的价值观意味着对净痛苦有高度的确定性,但我们还可以问另一个问题:在更深入研究这个问题后,根据他们的价值观,有多少比例的其他人会认为自然界存在净痛苦?也就是说,假设我们知道关于心理学、神经科学、动物行为学等所有知识,并假设人们在一生中有机会体验各种强烈的快乐和痛苦。在那时,有多少比例的人会得出自然界包含更多痛苦而非快乐的结论?我认为答案"超过50%"是合理的,但这很不明确,似乎很可能仍会有一些人持不同观点。这个问题因大多数人不是功利主义者而变得复杂,所以他们的判断会受到其他因素的影响。我们可以将考虑的人群限制在快乐主义功利主义者,尽管这可能会引入自身的偏见——例如,快乐主义功利主义者可能比其他人更关心幸福,绝大多数是男性等。

总的来说,即使在更多事实变得可用之后,这个话题的意见分布仍然会而且可能会保持多样化。一般来说,当我提出自然界存在净痛苦的论点时,我的目的是说类似这样的话:"即使你认为自己是非负面功利主义者,这里有一些野外的主要痛苦来源,可能仍会使你倾向于认为存在净负面价值。"我经常用更粗略的形式表达这一点,比如"自然界中可能存在比快乐更多的痛苦",因为这种说法是用普通语言大致表达我想要传达的内容的相对简洁的方式。这种说法的完整细节是复杂的(刚才花了几段话来解释)。

对具体观点的回应

现在我将回应Plant文章中我不同意的一些观点,但还有许多其他陈述我没有异议。

我用绿色斜体引用Plant的文章,然后直接在下面用普通文本写我的回应。

对于斑马的死亡造成如此多的痛苦以至于超过了它一生中其余时间的快乐,这意味着它死亡的每一分钟都需要至少比斑马生命中平均一分钟痛苦2,190,000倍。

人们在这类问题上的看法差异很大。对我来说,被狮子活活吃掉的一分钟显然比数百万分钟的轻微(偶尔强烈的)快乐加起来更重要,这是显而易见的。其他人会认为这种权衡显然是相反的方向。没有一个中立的立场可以做出这些判断。

作为一个经验问题,我怀疑如果你向大多数人提出这个权衡,他们会接受。然而,相当一部分人可能会拒绝。这个调查问题("痛苦-快乐权衡")措辞不当,但就我们能从中提取的信息而言,它表明相当一部分人会在捕食-幸福权衡问题上更倾向于我的观点。

作为一个经验问题,我怀疑如果你向大多数人提出这个权衡,他们会接受。然而,相当一部分人可能会拒绝。这个调查问题("痛苦-快乐权衡")措辞不当,但就我们能从中提取的信息而言,它表明相当一部分人会在捕食-幸福权衡问题上更倾向于我的观点。

尽管如此,我猜想许多人(可能是大多数人)即使在了解更多之后,仍会认为一只活了25年的典型斑马的生命总体上是正面的。

如果一些外星人观察人类生活,注意到我们经常生病、饥饿、无聊、堵在交通中,为失去亲人而悲伤,然后得出我们的生活包含更多痛苦而非快乐的结论,我们会认为这是他们的错误,他们进行了过于片面的分析。

考虑到现在有些人正在遭受残酷的折磨,我认为如果有一个创造了我们现在这个世界的上帝(即使不可能创造任何更好的东西),那将是不可原谅的。即使仅仅对人类而言,现在的世界也远比奥米拉斯更加可怕。

但是,作为一个经验问题,我同意大多数人总体上认可人类当前的总体体验。许多人甚至会认可如果他们处于上帝的位置就创造人类——尽管我怀疑愿意凭空创造我们人类世界的人比愿意让它继续存在的人要少得多,这是考虑到行为/疏忽的区别等因素。

我们经常不想与其他人(或动物)交换位置,即使我们认为他们是快乐的

与其谈论交换位置,我的措辞是:"不存在比作为昆虫出生更好"。这是一个重要的区别,因为几乎没有人愿意与昆虫"交换"位置,即放弃自己现在的生活去成为昆虫。相反,问题是作为昆虫是否比根本不存在更好。

撇开这个小问题不谈,我同意在进行这种想象时存在危险,因为我们可能会将当前的感受带入我们如何构想这种情景。例如,人们可能会认为他们不想成为一只粪甲虫,因为吃粪便令人作呕。

事实上,"变成另一个生物"有点不连贯,因为如果你完全变成另一个生物,那么就不会留下任何"你"的痕迹,所以我们只剩下那个生物本身。尽管如此,我认为这种不连贯的想象"变成"另一个生物的行为有助于引发同理心。实际上,"想象自己是另一个人"是同理心的核心,尽管从技术上讲这是不连贯的。

我们应该避免轻率地陷入拟人化,用我们的标准来判断它们的生活。我们需要尝试理解昆虫作为昆虫的生活是什么样的,而不是我们作为昆虫的生活。

我基本同意,但我要补充的是,对动物生活的好坏,甚至动物生活中的"快乐减去痛苦",并没有道德上客观的衡量标准。我们最终根据自己的感受做出这些判断,尽管动物的自我报告和显示的偏好肯定会影响我们的判断。

此外,当试图进行生物间效用比较(甚至是同一生物在不同时间的比较)时,我们会遇到问题。假设一种动物不愿意出生在一个最终会被活活吃掉的生命中,无论它之前的生活有多幸福。同时,另一种动物愿意接受这种权衡。假设我们必须选择是否保护一个不可避免地会产生这两种动物的栖息地。我们如何以符合动物自身标准的方式调和这些相互冲突的偏好?它们的标准是相互冲突的。没有正确的答案;我们只能选择支持其中一种动物而不是另一种。

如果那只斑马天生对食物的欲望相对较低,而且食物给它们带来的快感很小,你会期望其他斑马在资源竞争中胜过它,导致低快感斑马无法传递它的基因。

总的来说,我同意。当然,这种推理也有许多例外。例如,一个抑郁的人可能不会从进食中体验到快乐,而只是痛苦的减少,同时仍然有一个净负面的体验。行为可以被减少痛苦和/或增加幸福所驱动。

我建议一个更有前途的策略是将快乐和痛苦理解为帮助动物生存和繁衍的进化奖励机制(例如,参见Ng 1995)。

我同意这是一个有帮助的框架,它可以得出一些初步结论,例如对于寿命较短的动物来说,极度伤害相对于一年生命的好处的坏处可能不那么严重。相反,同样的推理表明,在长寿命动物中,严重伤害(如肉体被撕裂)可能会带来超过多年性高潮总和的痛苦,因为这种严重伤害可能会大幅降低预期的未来后代数量。从这个角度来看,一只被活活吃掉的斑马可能会经历比之前几个月或几年的总幸福更多的痛苦(相对于进化设计用来大致与进化适应度相关的大脑过程来衡量)。话虽如此,斑马是否确实有一种如此精确追踪进化适应度的快乐体验衡量标准并不清楚。(如果我们考虑的是一个简单的人工强化学习代理,在每个时间步都有一个标量奖励值,这种进化推理会更有力。)

人们可能会期望K选择者比r选择者有更大的幸福能力。

我同意K策略动物通常比r策略动物有更多的感知能力。我在最近关于野生动物痛苦的文章中经常考虑到这一点,比如这篇。但即使我们这样做,r策略者在道德重要性上仍然可能主导K策略者,也许是几个数量级。一个快速了解这一点的方法是注意到,根据一项估计,所有脊椎动物的生物量少于陆地无脊椎动物,而神经元数量的差异可能更加戏剧性地有利于无脊椎动物。就我个人而言,我认为感知能力应该被认为是神经元数量的非线性增长,在这种情况下,无脊椎动物变得更加重要。

如果你产生较少的后代,避免被杀死和吃掉就更重要,因此奖励和惩罚系统很重要。如果你产生很多后代,就不太需要认知复杂性和快乐能力:在"自动驾驶"模式下运行就足以让一些后代生存和繁衍。

作为一般趋势,我同意。然而,正如我相信Plant也会同意的那样,重要的是要深入研究这种趋势在多大程度上成立的细节。例如:"无脊椎动物如昆虫的行为repertoire有时超过了哺乳动物如驼鹿和猴子。"

这本书的摘要说:"直到最近,昆虫还被视为僵硬编程的自动机;然而,现在人们认识到它们可以学习,它们的行为是可塑的。" 这项研究发现蚊子幼虫存在"威胁敏感学习",并解释道:

据我们所知,只有一项研究证明了另一种水生猎物的威胁敏感学习。Ferrari等人(2005)表明,肥头鲦鱼以威胁敏感的方式学会识别溪红点鲑。虽然这种复杂程度在鱼类中令人印象深刻,但在一种可能只在水生环境中度过不到2周生命的无脊椎动物中更加令人印象深刻。

无论如何,即使有人怀疑无脊椎动物的感知能力,还有许多其他r选择的分类群是大多数人同意有感知能力的,包括鱼类甚至小型鸟类和哺乳动物,尽管这些r选择的分类群中有些从出生开始就有足够长的预期寿命,以至于一些人会判断总体上有更多的幸福。

你必须得出关于快乐的动物与不快乐的动物相比有多少幸福的结论,以便计算出破坏给定生态系统是否会增加或减少幸福。我不打算对此说什么,只是说这似乎很难以原则性的方式进行。

当然,这个问题也适用于那些目前支持栖息地保护的人。由于这些问题如此困难,以感知为中心的保护主义者当前的立场可能相当误导(即使相对于他们自己理想化的价值观)。这似乎支持进行更多研究,而不是假设我们应该让自然保持原样。但我认为Plant的主要观点是存在高度不确定性,而不是自然保护更可能比相反的情况更好。

养殖鸡不生活在与其他动物的生态系统中(如果你排除它们的"捕食者"人类),所以更容易进行反事实分析,看看如果人类少吃鸡会发生什么。

一个彻底的分析相当困难,尤其是因为鸡场对野生动物种群有重大影响(例如因为养鸡增加了谷物种植)。

参见Ord 2013关于负向功利主义的讨论

另请参阅Simon Knutsson对Ord的回应。

推测性地说,如果我们的关注仅限于动物痛苦,野生动物痛苦看起来比专注于工厂化养殖的成本效益要低得多。

我既同意也不同意。

首先,我同意的地方:

- 就减少短期痛苦而言,如果排除减少野生动物数量的做法,那么改善工厂化养殖家禽和鱼类的福利,以及人道地击晕野生鱼类,可能会位列成本效益最高的减少痛苦方式。福利改善比素食宣传更容易扩大规模,也不需要对素食主义对野生动物痛苦的净影响有太多确定性。我非常支持(大多数)农场动物福利工作,因为它可能非常具有成本效益。

- 同时,似乎更难找到可扩展的干预措施来减少野生动物的痛苦而不减少野生动物数量。一个推测性的建议是大规模创建和部署基因驱动,但我对此持怀疑态度,原因有几个。人道杀虫剂是一个可能产生高影响力的干预措施候选,不需要大幅改变动物数量,尽管这个想法的可行性尚不清楚。

我不同意的地方:我认为围绕野生动物痛苦的元层面工作仍然可能具有相当大的影响力。例如:

- 进一步研究以减少对野生动物净快乐体验的不确定性,将有助于使一些人摆脱对这个问题的无知先验。即使对自然界中净痛苦的概率做出微小改变,乘以涉及的大量动物,也可能导致一种情况,即人们可以支持或反对各种环境政策。

- 促进对野生动物(和类似种类的有感知生物)的关注可能会影响我们后代在遥远未来的价值观和做法,例如后人类是否运行生态系统模拟。即使你认为自然界中存在净幸福,如果可以运行包含更多幸福和更少痛苦的其他计算,你可能仍会反对生态系统模拟。因此,例如,减少人们对自然的内在价值,相对于他们对有感知生物体验的重视,可能很重要。

Michael Dickens提出了类似的观点:"但[即使]只有未来几代人才能解决野生动物痛苦问题,我们现在仍然面临两个大目标:确保未来几代人关心这个问题,并进行研究,以便我们更早知道如何直接减少痛苦。"

Plant可能同意这些后面的观点,他的主要论点是现在直接减少野生动物痛苦的措施看起来成本效益较低。他谈到未来对自然的干预时说:"在(遥远的)未来,一旦许多其他问题得到解决,与其他选择相比,这可能是一种增加幸福的具有成本效益的方式。"

小小的异议

野生斑马的预期寿命是25年。

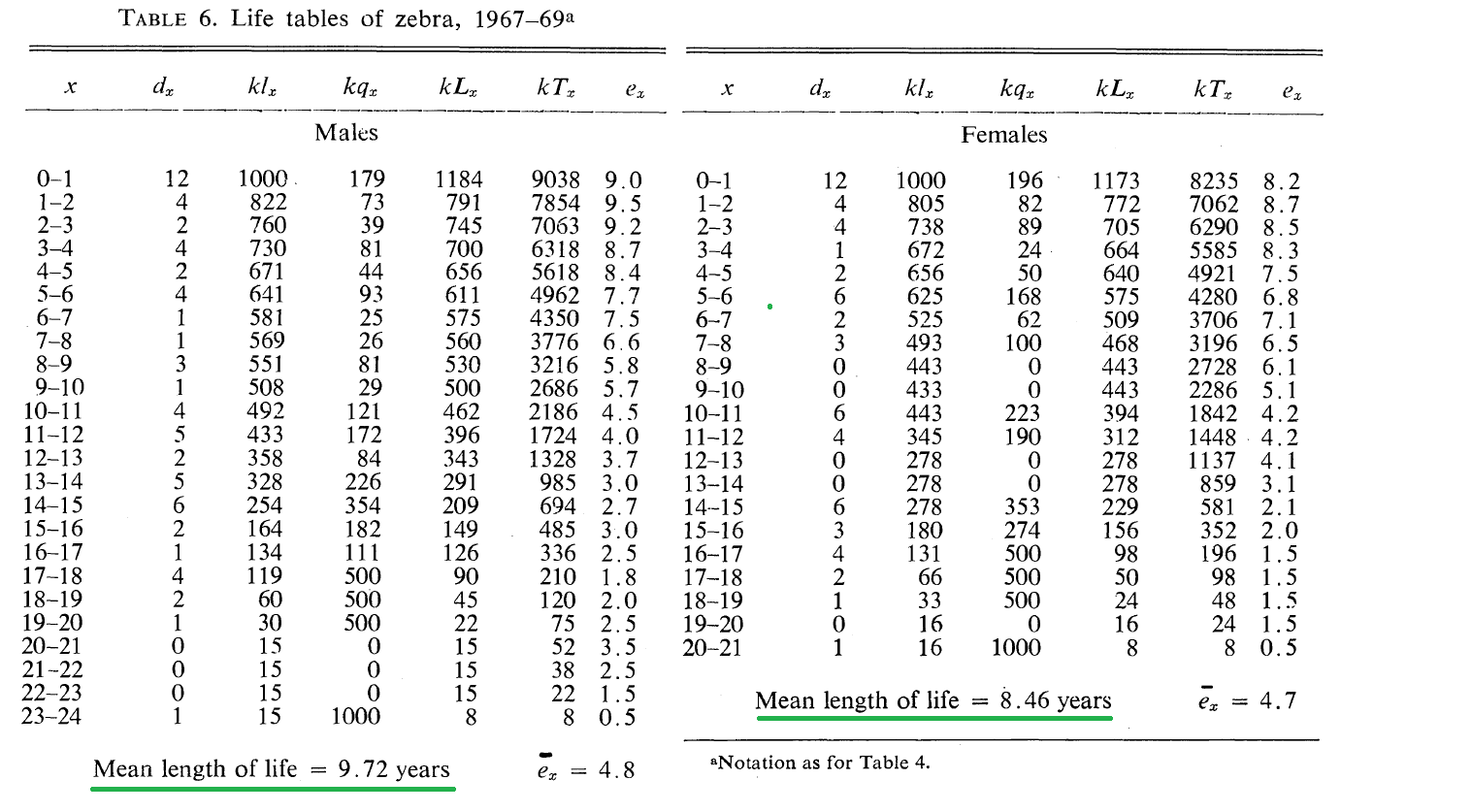

我在Google上搜索{zebra lifespan}的首要结果是这个页面,它确实说"斑马在野外平均寿命为25年。"然而,我很确定这个数字太高了,也许那个来源的意思是最长寿命往往在25年左右。

这个页面说,"野生斑马的平均寿命是9年。可悲的是,幼崽的平均死亡率为50%[...]。在圈养条件下,斑马的寿命延长到20至40年。"

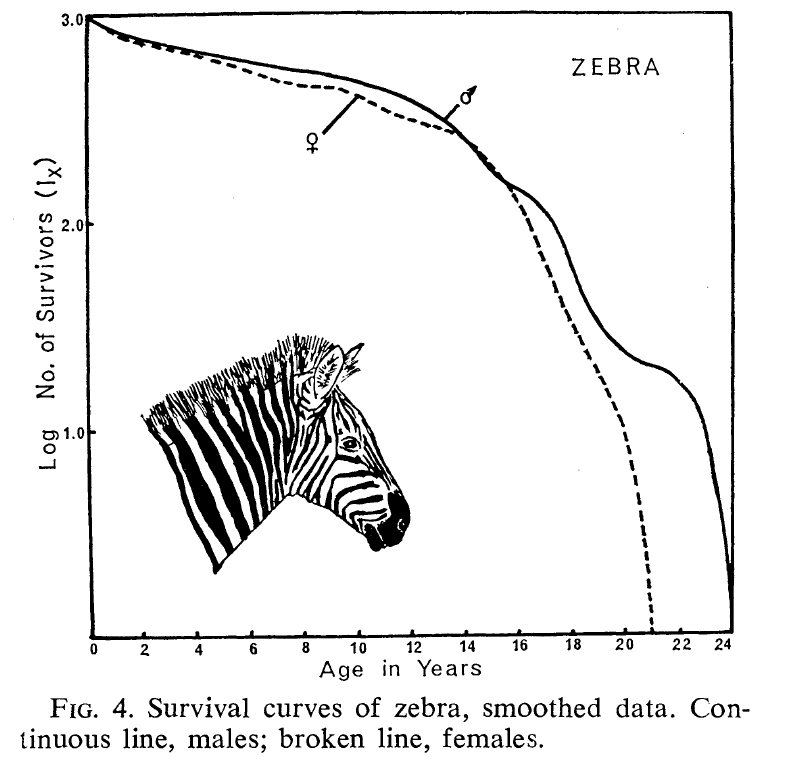

约9年的平均预期寿命得到了这项研究的证实,该研究提供了以下信息:

无论如何,这对Plant的整体论点影响不大。