摘要

虽然双壳类动物的感知能力可能比同等大小的大多数动物要低,但它们仍能感知环境,在受到创伤时表现出吗啡水平的变化,并能适应不断变化的环境条件。

注意:我对这个话题并不十分了解,所以不要太认真地看待我的观点。我没有对双壳类动物的感知能力进行广泛研究,也没有深入研究食用双壳类动物与食用其他食物相比的副作用。我对消费大量无脊椎动物感到担忧,尤其是考虑到生命形式经常以其隐藏的智力/复杂性让我们感到惊讶。话虽如此,如果食用双壳类动物能显著帮助你避免重新开始食用大量明显有感知能力的动物(如鸡),那么这可能是一个可以接受的道德风险。

目录

引言

一些有效利他主义者虽然避免食用大多数动物食品,但却接受食用牡蛎素食,这主要基于Fleischman(2013):"食用牡蛎和贻贝的伦理案例"。虽然我同意相比人类食用的大多数其他动物,每个双壳类动物的重要性较低,但我并不确信双壳类动物完全不能在某种程度上感受痛苦。考虑到人们一次食用的双壳类动物数量以及杀死它们的残酷方式,我担心双壳类动物的痛苦并非可以忽略不计。

一些有效利他主义者虽然避免食用大多数动物食品,但却接受食用牡蛎素食,这主要基于Fleischman(2013):"食用牡蛎和贻贝的伦理案例"。虽然我同意相比人类食用的大多数其他动物,每个双壳类动物的重要性较低,但我并不确信双壳类动物完全不能在某种程度上感受痛苦。考虑到人们一次食用的双壳类动物数量以及杀死它们的残酷方式,我担心双壳类动物的痛苦并非可以忽略不计。

感觉系统

双壳类动物具有多种感觉能力:

双壳类动物的感觉器官发育不太完善,主要位于后外套膜边缘。这些器官通常是机械感受器或化学感受器[...]。化学感受器细胞可以品尝水质,并对触摸敏感。[...] 嗅觉器是位于后闭壳肌下方的一片感觉细胞,可能用于品尝水质或测量其浑浊度[...]。生物体内的平衡囊帮助双壳类动物感知和校正其方向。每个平衡囊由一个小囊组成,内衬有感觉纤毛,可以在重力作用下检测矿物质团(平衡石)的运动。[20][21] 在异齿目中,进水管周围有对振动敏感的触须,用于探测猎物。[22]

[...] 所有双壳类动物都有对光敏感的细胞,可以检测到落在动物身上的阴影。[17]

虽然扇贝和蛤蜊是可以移动的,并分别有简单的眼睛和光感受器细胞,但它们的运动是由光照水平变化和对物理刺激的反应自动化的。这类似于人类瞳孔因光照水平变化而扩张,这种变化触发了副交感神经系统对虹膜神经的支配,而不是出于有意识和清醒的决定。[1, 2, 3] 这也类似于捕蝇草,它能检测刺激并作出反应夹紧。虽然机制不同,但非自愿反射的方面在生物学上是类似的。这些反应使一些双壳类动物能够隐藏和粗略导航[...]。

吗啡研究

Sonetti等人(1999)

在这一部分,我引用了Sonetti等人(1999)的研究,他们在一种贻贝中发现"内源性吗啡[..]存在于这些动物的特定组织中,似乎参与了对物理创伤的反应。"特别是,那种物理创伤是"用细小的柳叶刀切割贝壳的后闭壳肌。"因此,切割活贻贝可能会造成痛苦。

Cadet等人(2002)

Cadet等人(2002)研究了可食用的蓝贻贝(Mytilus edulis)并发现(第31页)

将整个软体动物从室温维持状态快速暴露于冷温环境会改变神经节阿片过程。我们已经[证明]这种处理会导致神经节阿片生物碱水平显著增加,这种增加是时间依赖性的。[...] 这项研究还表明,μ阿片受体和阿片生物碱在基础条件下都有表达,这表明生物体持续使用它们。考虑到这一点,似乎阿片信号参与了这种生物体对热应激的反应。

Cadet等人(2002)提到(第31页)其他关于Mytilus贻贝的研究,包括一项发现"Mytilus饥饿也会导致神经节吗啡水平升高[26]。"作者说:"考虑到吗啡普遍具有免疫和神经下调作用,这使我们推测,它的功能是限制初始应激因素(如热应激)引起的兴奋程度,从而恢复稳态[13,21,23]。"

如果贻贝会因冷水而感到压力,那么它们是否也会因热水而感到压力?如果是这样,那么活煮它们可能会非常糟糕。可悲的是,活煮是标准做法:"贻贝是活的,你希望在烹饪时它们是活的。"

可诱导防御

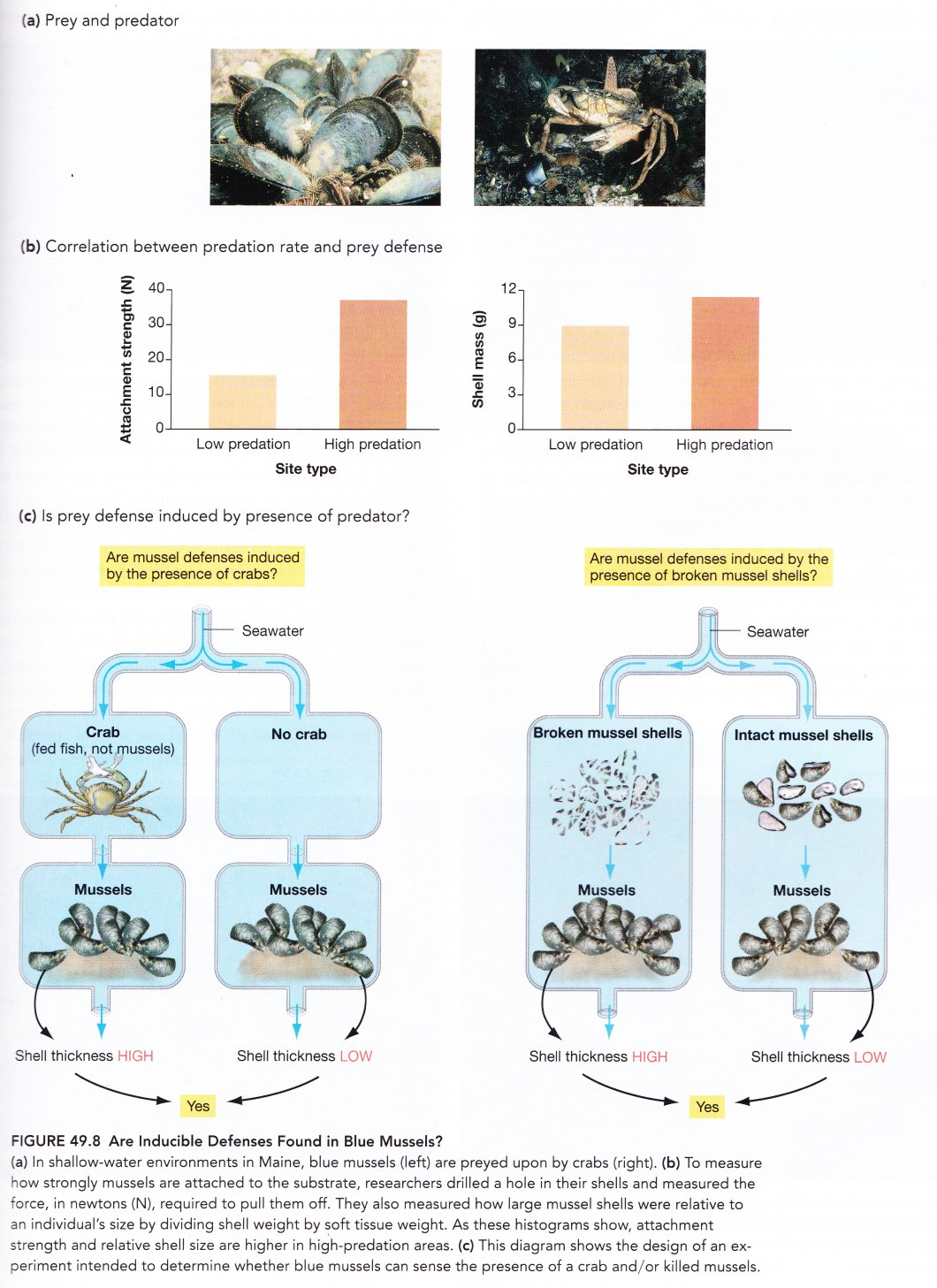

Freeman(2002)描述了一项关于蓝贻贝的研究,我认为这是Leonard等人(1999)的研究,尽管我没有阅读过那篇文章的全文。Freeman(2002)解释道(第956页):

George Leonard和他的同事假设,可诱导防御对生活在缅因州海岸河口的蓝贻贝可能很重要[...]。

他们发现,高捕食区的贻贝壳更厚,与基质的附着力也比低捕食区的贻贝更强[见下图]。[...]

这些结果表明,螃蟹或被杀死的同类释放的分子会诱导蓝贻贝的防御反应。这些化学信号是什么,它们是如何被感知的?这些问题仍然没有答案。

当然,可诱导防御也存在于植物中。在我看来,这不应该降低我们对贻贝感知能力的评估,而应该提高我们对植物感知能力的评估。

双壳类动物的行为不只是无意识的反射吗?

Cascio(2017)说:

一个理解双壳类动物的好方法是将其与用反射锤敲击新鲜人类尸体的膝盖进行类比。如果尸体没有腐烂太严重,膝盖会反射性地向前抽动,这是因为局部刺激处理。这显然不会给尸体造成任何疼痛,因为大脑已经与神经系统断开连接。[...]

如果反对食用双壳类动物的论点是,这种讨论从根本上是有缺陷的,因为我们不应该将人类的感知概念强加于非人类动物,那么这个论点也需要延伸到植物和真菌,特别是那些表现出触发运动的植物和真菌,因为它们在某种意义上也粗略地意识到外部因素。如果论点是运动性或运动阶段表明可能存在感知能力,那么我们需要考虑所有具有游动孢子阶段的真菌和藻类。

我对此有两个不同的回应。

1. 系统发育相似性

双壳类动物在系统发育上与我们已知具有感知能力的动物更接近。正如Cascio(2017)指出的:"有些软体动物能解决问题并表现出复杂的行为,比如章鱼,而它们的表亲双壳类动物除了反射之外没有其他行为。"虽然我不太了解细节,但双壳类动物和其他现存软体动物的共同祖先可能比现在的双壳类动物更有感知能力,这是可以理解的。我们并不完全知道这些祖先拥有多少认知机制,或者双壳类动物保留了多少。在我们彻底研究双壳类动物的行为和神经系统之前,我们应该认为双壳类动物比植物/真菌具有更先进的认知能力。

Fleischman(2013)承认存在残留感知能力的可能性,但回应说"这是非常不可能的,因为疼痛在生物学上代价高昂"。确实,当不需要时,昂贵的神经机制通常会被减少。Niven(2005):

动物生态或行为的变化可能会降低某个特征的选择优势,可能导致其减少或丧失。例如,视觉对于捕食者和猎物的探测、同类识别和导航至关重要,但在洞穴等低光环境中,它经常被丧失。大脑也受到与其他特征相同的选择压力。因此,当能量和资源有限,对神经处理的需求减少时,大脑预计会变小。事实上,有证据支持特定脑区的减少,如洞穴鱼的视觉系统。

话虽如此,人类和动物的身体确实有一些退化结构。如果进化是完美的,这些结构就会被消除,但实际上,进化还没有来得及这样做,也许是因为这样做太困难了。

也许双壳类动物的祖先使用更复杂的大脑处理,其中一些机制在双壳类动物中得以保留,因为进化很难跳转到更高效的替代神经系统,这类似于通过增量修订很难使大型软件代码库像从头开始那样高效。

我们对双壳类动物神经系统的理解还不足以排除适度复杂的神经计算。作为比较,我们已经绘制了C. elegans的302个神经元的图谱,但这些微小的生物展示了一系列令人惊叹的复杂行为,我们还远远无法从它们的连接组中"读出"这些行为。同时,牡蛎有数千个神经元。在这团神经细胞中可能隐藏着一些温和复杂的认知处理,我们目前还无法注意到。如果这些认知操作是残留的,那么它们不一定会在宏观可见的行为中表现出来,就像你无法仅从一个程序可以加数这一事实判断它用于加法的算法是非常复杂还是非常简单。

2. 对痛苦的更广泛看法

我的第二个回应是,我也确实认为植物、真菌和藻类应该被视为具有边缘感知能力。基本思想是指出,从高层次来看,我们都只是刺激-反应机器——从环境接收输入并产生生理和行为的变化作为响应。植物、双壳类动物和人类之间的不同之处在于所涉及的复杂程度。人类对输入刺激进行更详细的处理,形成更复杂的心理表征,并有更复杂的内部自我反思和自我刺激系统。但据我所见,这里并没有不连续性。没有一种单一的认知架构是"意识之光"开启所必需的,在此之前一切都是黑暗的。相反,存在着广阔的可能心智设计空间,有些比其他的更详细和自我反思。在另一篇文章中,我引用了Daniel Dennett表达的一个我也赞同的观点,关于蛤蜊感知能力的问题:

认为意识是非此即彼的想法是一个大错误。[...] 蛤蜊有意识吗?鱼有意识吗?脊椎动物有意识吗?章鱼有意识吗?我认为这些都是表述不当的问题。让我们讨论在每种情况下它们能做什么,它们的动机系统是什么,它们有什么情感可能性。当我们把这些都理清楚时,我认为不会发生的是,我们看到从逐渐的迷雾中在任何点上出现一条清晰的界限。

Cascio(2017)认为双壳类动物"没有产生思想的能力"。但什么是"思想"?思想是代表某些信息的神经(根据一些哲学家的观点,也包括躯体)激活模式。因此,思想有不同程度的复杂性和自我意识。似乎没有一个原则性的复杂程度,在这个程度上"思想"就停止发生。

将上述观点应用于吗啡研究

David Cascio 说关于我上面提到的吗啡研究:

一些研究表明,一种双壳类动物有μ阿片肽受体。问题是,μ阿片肽的全部目的是什么?它们不仅仅用于疼痛。它们还用于抑制对压力反应不必要的生物功能。没有大脑或处理/体验疼痛的方式,这些肽很可能作为神经递质存在,以提醒身体将注意力从非必要功能转移开,并调节其心血管系统。

我的回应与上一节的第1点和第2点相呼应。

系统发育相似性

考虑到双壳类动物和哺乳动物之间共享一些神经化学物质,并且考虑到双壳类动物(不像植物/真菌)有神经元,我们并不完全知道双壳类动物的神经元能够进行多少类似疼痛的处理,也不知道吗啡对这种神经处理的作用有多大。

对痛苦的更广泛看法

"疼痛"到底是什么?我同意Minsky(1998)的观点:

我认为每种情绪状态都是心理资源的不同安排或配置。

[...] 疼痛感是由某些特殊资源的参与产生的。[...] 可以推测,每种常见的情绪都涉及唤醒不同大脑[和,Brian会认为,身体]中心的各种特定过程。这些过程反过来又会影响一些其他心理资源的配置方式。

[...] 在我看来,感觉并不是奇怪的外来事物。正是这些认知变化本身构成了"疼痛"的本质[...]。最大的错误来自于寻找某种单一、简单的疼痛"本质",而不是认识到这是我们用来描述资源复杂重新安排的词。

换句话说,双壳类动物的应激反应——改变动物对问题的资源分配——可以被视为疼痛的一个基本组成部分。当Cadet等人(2002)推测吗啡"的功能是限制初始应激因素引起的兴奋程度"(第31页)时,这是我们在哺乳动物中看到的"吗啡缓解疼痛"这一概念的一种粗略形式。

Cascio(2017)说"双壳类动物不使用内源性阿片类物质或阿片受体来抑制疼痛"。但如果我们按照我建议的方式广义地理解"疼痛",那么就有正当理由质疑Cascio(2017)的说法(即使不诉诸不确定性并给予双壳类动物有利的推定),因为双壳类动物可能确实使用吗啡来抑制一种粗略形式的疼痛(即应激反应)。

在人类等更复杂的动物中,应激反应与更高层次的思想、记忆和对有害刺激的口头声明同时发生。但是再一次,在更简单和更复杂的应激反应形式之间划一条清晰的界限并不明确,在我看来,一个滑动的感知能力尺度似乎更合理。

食用双壳类动物有多大危害?

对食用双壳类动物与植物蛋白的后果进行全面计算是复杂的,需要分析各种食品生产方法对野生动物痛苦的(正面和负面)影响。我没有进行这种计算,部分原因是世界上双壳类动物的消费量并不巨大,所以这可能不是最重要的需要关注的问题。

Robinson等人(2002)指出"双壳类动物通常被认为是食草动物。"考虑到双壳类动物既比大多数浮游动物大,可能感知能力也较低,也许养殖双壳类动物以减少浮游动物可用的食物量是件好事?

无论如何,我个人避免食用双壳类动物,因为不确定它们实际的感知能力如何,而且为了一顿饭会以残酷的方式杀死大量这样的生物。然而,我可能会给予单个双壳类动物比单个昆虫更少的道德权重,即使昆虫的体型小得多。因此,例如,食用昆虫在我看来似乎比食用双壳类动物要糟糕得多。

待办事项

- 我想阅读并添加有关Wilson等人(2012)的信息。